方向性の見えない環状列石遺構のケース

列石に方向性は特に見えない、周囲からも取り立てて目標となる山なども見えない

太陽の運行、冬至や夏至の日没を見守るような祭祀の遺跡があるという。

町田市 田端環状積石遺構

町田市教育委員会の2003年の調査報告によれば、「積石遺構からは南方の眺望が優れており、丹沢山地蛭ケ岳頂部に冬至の夕陽が沈む様子が確認できるという。

上白岩遺跡には冬至の日没線上に大きな目印は見当たらない。その方向を見た写真が次のものであるという。周りが高い山で囲まれる中で、この方向には空が広がっており、目標とは見えないような低い山なみがその日没線上にあるという。

太陽運行との関係で、遺跡の立地を何らか特別な山を常に目標にして立地させることは、山の多い列島でも難しいだろう。祭祀の遺跡とするには、それなりの地の利が得られ、祭が盛り上がるような日没の景観が得られる場所であれば、太陽観測のための天文台でも無い遺跡なら、充分その役割に適っていたものと考える。

写真はお借りしました

引用ーーーーーー

1-4 上白岩環状列石遺跡

伊豆半島の中央、中伊豆に環状列石を含む縄文遺跡がある。2013年1月熱川に行った帰り、伊東駅で降りここが最寄駅とはいえ、駅から車で30分ほどかかって山間のこの地を訪ねた。今は国指定の上白岩遺跡として整備され、環状列石と住居跡が保存されている。

この付近に縄文遺物が発見されることは大正時代から知られていたが、昭和50年代の初め、東京電気の工場敷地になったころから本格的に学術調査が進められた。その詳細な調査報告者が昭和54年1979年に中伊豆町教育委員会から発行されていて、古い本であったが市教育委員会の計らいで入手できた。遺跡のそばに中伊豆歴史民俗資料館があり、館長さんからも丁寧な説明を頂戴した。

1-4-1 環状配石の謎

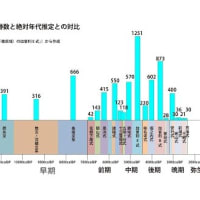

この地はちょうど伊豆半島の中央で、北は修善寺、南は遥か天城山、東は大室山西も西伊豆の山々に囲まれた山間の盆地で、伊豆半島最大の川である狩野川の支流大見川のほとりの南斜面の段丘地にある。下図のようにこの環状列石遺跡を中心に半径5km位のところに50箇所以上の縄文住居跡が発見されているので、この地域は山間部に散在する大縄文部落の集合地であった。今は建物や道路に遮られた狭いグランドに過ぎないが、縄文時代この環状列石を中心とした段丘は他の遺跡のあり場所に比べて大きく、周辺の縄文人たちが集まる祭り広場だったと推察される。

ここの遺物は環状列石でこれまで見てきた三内丸山やチカモリなどの列柱遺跡が示したようなはっきりした方向性は見えない。しかし何かを意味するように、この環状列石は、図のように半球状になっている。資料館の館員からこの環状列石の描く円は「入り口と出口を持っている」といわれたが、何を意味するだろうか。 この方向は北西から南東を向いていて、太陽の夏至冬至の日の出日没の入射角とは関係のない方向だ。

大きな地図でこの方向を延長したら、それは狩野川の河口とその支流大見川の源流峡谷になった。

川の入り口と出口かもしれない。

ここの資料館でおおきな鮭2匹の剥製が展示してあった。昭和50年頃ここの川で捕れたという。地元の漁師は時々漁れると言ったそうだが、鮭ではないだろうと信用されていない。

しかし、縄文時代は何度も寒冷期を繰り返している。その頃鮭の大群がこの川を産卵のためのさかのぼってきて、この地の縄文人たちの最高のご馳走になっていたのかもしれない。

鮭のことは私の空想かもしれないので、更にその謎解きのために、同じような環状列石が発見された町田の例を参考にしながら考えたい。

1-5 町田市 田端環状積石遺構

多摩ニュータウン通りに面し、京王相模原線多摩境駅近くに田端環状積石遺構はある。相模と武蔵の国の境界だった長い川である境川を見下ろす南斜面の丘陵地にあって、先の上白岩遺跡と地形条件は酷似している。

配石の形も大きさもまたそっくりだ。円がほぼ南北に分割されていて、太陽の動きとは関係なくむしろ境川の流れの方向に一致する。これも同じだ。死者を埋めた瓶が散在するのも同じだ。

町田市教育委員会の2003年の調査報告によれば、

「積石遺構からは南方の眺望が優れており、丹沢山地蛭ケ岳頂部に冬至の夕陽が沈む様子が確認できる。季節の節目に太陽の運行が観測できる東日本の各遺跡より報告されていることから、本遺跡もその一例に含まれる」とある。

積石サークルから特定の方向を示すのではなく、この地に立てば冬至の日没が丹沢の最高峰に落ちていく壮大な景色が見られるということだ。この日縄文人たちはこの石のサークルの周りに集まり、なつかしい死者たちとともに、太陽の回帰を祝う祭りをしたのだ。

この田端の縄文集落と、上白岩遺跡のある伊豆半島中部の縄文集落までは、直線距離で約80Km離れているが、濃い交流があったことがわかる。上白岩遺跡のサークルも同じような役割をしたのだろう。上白岩遺跡には冬至の日没線上に大きな目印は見当たらない。その方向を見た写真が次のものである。周りが高い山で囲まれる中で、ただこの方向に空が広がっており、名前もない山がその日没に線にある。130mほどの小さな山に名前はないが、麓に山を神体にしたようなひっそりとした青埴神社がある。あるいはここが聖地のなごりであったのかもしれない。またその線上の手前には修善寺カントリークラブがある。造成時に山の形が変えられてしまったのかもしれない。

上白岩遺跡の調査報告では、サークル周辺に多くの埋葬土坑があることから墓地であると結論付けているが、単なる墓地でななく、付近の縄文集落集まっての祭りの聖地であり、だから死者も祭りに参加させる意味でここに葬ったのだろう。

この両者の類似からこのような類推が有力であろう。

列柱遺跡に比べて地味ではあるが、大きな意味ありげな石をたくさん集めて円に並べることは、相当の目論見を持って大勢の人間がかかわらないとできないことである。

テキスト ボックス: 冬至日没