金生遺跡・大配石での太陽観測設備の発見

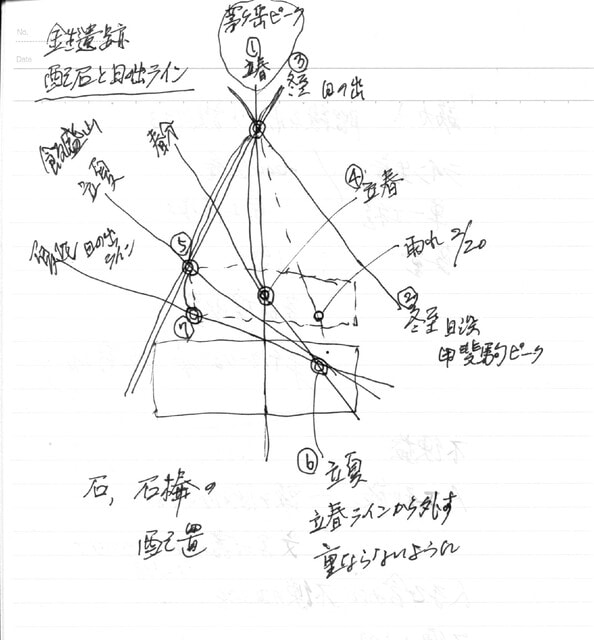

金生遺跡・大配石の中にある石棒は、ノーモンを指定位置に立てることにより、太陽暦の要素、四立の日の出観測の機能を持つことを発見した。

この発見から、縄文時代には少なくとも四立八節の暦が開発され、使われていたものと考える。

なお大配石を囲むランドスケープは、立春の日の出は茅が岳のピークから、立夏の日の出は飯盛山のピークから、そして冬至の日没は甲斐駒ヶ岳のピークに日が入る、そういった立地に遺跡は存在する。

東ランドスケープ

西ランドスケープ

四立観測用の石棒

立夏石棒 立春石棒

春分点の観測には、立春観測用石棒と立夏観測用の石棒を用いて、この二つの石棒を結ぶ線の立春石棒の延長上に日が昇るものと考えているが、このところ晴天に恵まれず、この二年間の間には観測できていない。

また、縄文時代に太陰暦も開発されていたと考えている。それは 6波状突起口縁の土器が存在することから推定している。12月または半年12弦の暦だったとも推察している。

さらに金生遺跡で大配石が作られる前までには、 3波状突起口縁の土器が縄文中期には出現していることから、太陽暦は四立八節の暦から15日刻みの二十四節気の暦に進化していていただろうこと、これは太陰暦の半年12弦の暦とシンクロできることから、その日にちを正確に合わせるために、朔旦立春観測が行われていたものと推察している。

その後も縄文時代後期から晩期には、太陽暦は 5日刻みの暦、七十二候のカレンダーに進化し、太陰暦は 7日一週間の暦にまで進化したものと推察する。

二つの暦は、日時を正確に合わせて使用されていたもので、内陸では太陽暦を主に使い、海の影響が大きい生業のある地域では、太陰暦が主に使われるという形で、並行して利用されていたものと推察する。

両暦のこのような使用状況は、現在の暦の使用状況とほとんど同じで、太陽暦を基準とする社会だったと考えている。