(注)クライブ=ポンティング,石弘之訳『緑の世界史(上)』朝日新聞社,1994,pp.81-82

この歴史書では、次のような記載がされていた。

1.●前12000年~前3500年のアジア

○前12000年~前3500年の東北アジア

新石器時代のユーラシア大陸北部の森林地帯には,南ロシアからモンゴル高原,朝鮮半島までの広い範囲に櫛目文(くしめもん)土器が分布しています。ユーラシア大陸を東西に結ぶ交流があったことを物語ります。

これは九州におけるカルデラ大噴火が関係すると考えます。

約前5300年頃に九州南方の鬼界(きかい)カルデラが爆発的な噴火(大量のマグマが一気に地上に噴出する壊滅的な噴火(注))が起こったとされ、この影響で縄文時代の文化は一旦途絶したともされるほどの影響を日本列島に与えています。

ユーラシア大陸で出土する土器について、新石器時代のユーラシア大陸各地では,櫛目文(くしめもん)土器という様式の土器がフィンランドから朝鮮半島までの広範囲で出土していますので、九州から噴火を避けて避難した縄文人が、世界で最も早く出来た縄文土器を伝えていたものと考えることが出来ます。

Korea 櫛目文土器

列島の周囲では

日本列島各地の特徴を持つ土器が縄文時代前期の末期から八丈島(はちじょうじま)からも見つかるようになっています。神津島(こうづしま)産の黒曜石(こくようせき)という特殊な石も本州各地で発見されていることから、日本列島全域をカバーする交易ネットワークがすでに縄文時代早期に形成され始めていたと考えられています。ーーーといわれている

沖縄諸島では,前4600年頃に九州方面から移住した縄文人によって,貝塚文化が栄えました。貝塚文化の栄えた時代を貝塚時代,または縄文時代と呼びます。ということから

貝塚が出来るには太陰暦が必要であり、その技術が伝来していたことは確実でしょう。

2.●前12000年~前3500年のヨーロッパ

農業は,西アジアから地中海東岸(西南アジアと気候があまり変わらないのでスムーズに受け入れられました)

・黒海こっかい北岸や小アジア(しょうあじあ。アナトリア半島。現在のトルコ共和国のある地域です)からバルカン半島を経由して東ヨーロッパ・南ヨーロッパにも伝わって,前5000年~前4000年には黒海の北岸からウラル山脈に広がります。---とあります

このように気候が変らない、雨期がある地域ですから太陽暦は無くても農耕は可能な地域であるのでしょう。

しかし、 気候が冷涼れいりょうで西南アジアと異なり鬱蒼うっそうと茂った原生林のある中央ヨーロッパや北ヨーロッパに農業が伝わるのはもっと後のことになります(前3000~前2000年に北西ヨーロッパ,さらに1000年遅れることデンマーク,スウェーデン南部に伝わります。作物もオート麦やライ麦がもちいられました)。

とあります

四季があるような地域では、正確な太陽暦が必要となるのは日本列島と同じです、しかしこの地域では、太陽暦が作成されたという記録は無いようです。そのために農耕開始は遅れたものと考えます。

青森県の三内丸山遺跡からはクリの栽培種も見つかっていますから,縄文時代に農耕が行われていたことは確実でしょう。

縄文時代には太陽暦作成の記録がありますし、雑穀栽培の遺物も豊富に出ていますので、ヨーロッパとの違いは明白だと思います。

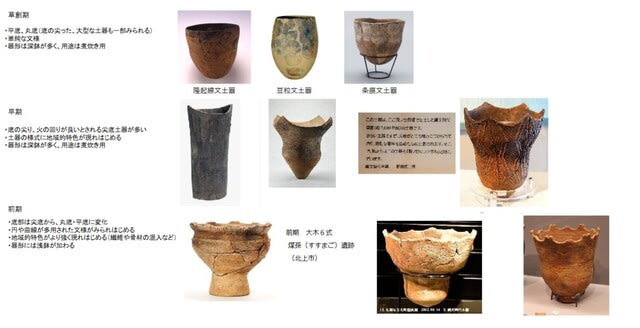

草創期 隆起線文土器

早期 尖底土器

図はお借りしました

引用ーーーーーーーーーーーーーー

韓国最古の土器は、紀元前6千年頃に製作された「隆起線文土器」であり、その後の紀元前5千年頃、「櫛目文土器」が中西部地域で作られ、瞬く間に韓半島全土に広まった。

この櫛目文土器はソウル市岩寺洞(アムサドン)の住居跡から出土したものである。発掘当時は割れて多数の破片になっていたものを、一つ一つ繋ぎ合わせて復元した。形はシンプルなV字型であり、口縁部、器腹部、底部の三つに分けられた外側には、点と線の幾何学的文様で装飾が施されている。このような文様は、自然の中で生活していた新石器時代の人々の世界観が抽象的に表されたものと考えられる。器の形や文様の構成は非常に独特で世界に類を見ない。韓半島全土から発見されているため、わが国の新石器文化は「櫛目文土器文化」とも呼ばれている。

このように地域性の強かった櫛目文土器文化は、紀元前1,000年頃、農耕文化に基盤を持つ青銅器時代の無文土器文化に吸収・同化された。

ーーーーーーーーーーーーーー

朝鮮半島本土では、約12000~7000年前の遺跡が見つからない。この約5000年の間、朝鮮半島は無人だったのである。

韓国・北朝鮮の最古の新石器時代の遺跡は、済州島の高山里遺跡で、約10000年前~7000年前とされている。

この済州島の遺跡では、隆起文土器や有舌尖頭器が見つかっていて、似たものが日本にもある。済州島は対馬の近くであり、ほぼ日本と言っていい。7000年前まで人が住んでいなくて、突然、櫛目文土器が発見されているのである。どう考えても、朝鮮の櫛目文土器を作ったのは、朝鮮半島にわたった縄文人が作ったと考えるほうが自然である。今の学者の人たちが、よく使いたがる朝鮮半島の影響だが、無人の半島に文化が育つわけがない。

(出典:artworks)

まとめ

縄文人とは、寒冷期にはユーラシア大陸と繋がれていた日本列島が、約7000年前の温暖化に伴う縄文海進によって、大陸と切り離された民族だ。中国の呉や越もかつては同根という説もある。

また、7300年前には鬼界カルデラの大噴火も発生している。海面がどんどん上がってきて、それまで住んでいたところが海になり、高い場所を目指したら、今度は大噴火と火山灰で四国エリアや九州北部は壊滅だった。このため、縄文人はまさに生き残りをかけて北や西や南に移動したのだと思う。北に向かった民族が縄文土器の文化を中国・朝鮮からシベリアを抜けて、モンゴル高原、バイカル湖、南シベリア、ボルガ側、フィンランドやバルト海に向かったと考えるのが自然なのではないだろうか。

そのように考えると、突然、高度なシュメール文化を持つシュメール人がユーラシア大陸西部に現れたこととも関係したという可能性も浮上してくる。土器のことを考えるとドキドキする。

ーーーーーーーーーーーーーー

2.新石器時代-縄文前期~後期

朝鮮半島の新石器時代、日本の縄文時代は、ともに採集・漁撈・狩猟を主な生業とした時代である。一部に植物利用を発達させていたとしても、本格的な生産経済は次の青銅器時代、弥生時代に確立したと考えられる〔今村1999〕。

朝鮮陶磁の始まりは,いまだ不分明であるが,新石器時代早期には隆起文土器が現れ、日本の縄文前期に並行する。この時点から日本と朝鮮の交流がみられ、隆起文土器も日本での出土が知られている。李相均によると、アカホヤ火山灰の降下後、九州の轟式土器の担い手が山陰・山陽、さらに朝鮮半島南部で活動し、屈曲型器形や胴張型器形の土器がそれらの地に影響を与えているという〔李相均1994〕。

隆起文土器は、瀛川洞式土器を経て櫛目文土器(水佳里式)に変化する。一方、九州の轟式土器も西唐津式を経て曽畑式土器に至る。櫛目文土器(図4)は、縄文前期後葉の曽畑式土器との類似性が論議されており、曽畑式土器が櫛目文土器の影響下で作り出されたとも考えられている。

その後、櫛目文土器は新石器時代終末まで存続し、一方で縄文土器は多様な器形変化を示すようになるが、日本出土の櫛目文土器もいくつか知られている。

木村幾多郎の整理を参考にしつつ、具体例をみていこう〔木村1997〕。

まず、隆起文土器は長崎県上県郡(対馬)上県町・越高遺跡(図1)、同町・越高尾崎遺跡、同県南松浦郡(五島列島)有川町・頭ヶ島白浜(かしらがじましらはま)遺跡B6グリッド6層〔古門(編)1996:9-10〕にみられる。特に対馬の2遺跡は、朝鮮半島に面する海岸沿いに位置し、同時期の縄文土器をほとんど含まず、漁撈を生業とする朝鮮半島南海岸の人々が活動した痕跡と考えてよい。これに対し、長崎県壱岐郡勝本町・松崎遺跡、佐賀県東松浦郡鎮西町・赤松海岸遺跡採集品〔明瀬(編)1989〕などの壱岐・北部九州では、形態は隆起文土器に類似するが胎土が在地の縄文土器に等しい土器が出土しているという〔木村1997:20〕。

このうち頭ヶ島白浜遺跡では、轟B式の文化層から隆起文系の赤彩土器が出土しており、河仁秀はこれを東北朝鮮の雷文土器の影響下に成立したものと捉えている〔河仁秀1996〕。

櫛目文土器もやはり対馬に多いが、長崎県上県郡(対馬)上県町・越高尾崎遺跡、同町・夫婦石遺跡(図2・3)、同郡峰町・佐賀(さか)貝塚、同県下県郡(対馬)豊玉町・ヌカシ遺跡、同県壱岐郡勝本町・松崎遺跡など、やや分布を広げる、晩期には、佐賀県東松浦郡呼子町・小川島貝塚の出土例がある。

また、地理的には大きく離れるが、青森県八戸市・売場遺跡で南朝鮮系の尖底深鉢形櫛目文土器が出土しているという〔定森1999:10〕。

このように、新石器時代の朝鮮産土器は極めて限られた分布を示す。これは、木村がこれらの土器の存在を漁撈具や貝製品における類似性とともに論じたように、生業を同じくするものたち同士の交流であったことを示している〔木村1997:32〕。

ーーーーーーーーーーーーーー

遼河文明(BC6200年ごろから存在)

満州南部、中国東北の遼河流域で起こった中国の古代文明の一つ。BC6200年ごろから存在したと考えられている。

大規模な竪穴式住居が出土しており、特に遼寧省凌源市から建平県で発見された紅山文化の遺跡の一つ牛河梁遺跡は広範囲にわたって墳墓や祭壇などの神殿が発見され、先史時代の「国」があったのではないかと考えられている。紅山文化の遺跡からは風水の原型と見られるものも出土している。

興隆窪文化の遺跡からは中国最古の龍を刻んだヒスイなどの玉製品が発見されている。

また最古の遼寧式銅剣(琵琶形銅剣)や櫛目文土器などが出土している。

このように黄河文明や長江文明と異質でありながら、古代の中華文明に大きな影響を与えたと考えられ、現代でも大きく注目され盛んに研究されている。

櫛目文土器時代または櫛文土器時代とは朝鮮の考古学的な時代区分で、BC8000年から1500年の頃に及ぶ。前期から中期にかけての土器に櫛の歯のようなもので模様がつけられたこと(櫛目文土器)から命名されている。 土器が作られ始めた時代で、朝鮮における新石器時代ともされるが、倭国の縄文時代と同様、農業はまだ小規模で、狩猟や採集が中心であった。

櫛目文土器文化のあとには、北方に起源を持つと思われ大規模な農耕を伴う無文土器文化が広まる。

BC8000年

から

BC6000年頃 中国

朝鮮 初期の土器としては南部から隆起文土器が発見されている。

BC6000年

から

BC3500年頃 中国

朝鮮 漁労や狩猟が行われ、竪穴式住居で半定住的生活が行われた。後半期には大規模な貝塚が見られる。 またBC4000年頃に櫛目文土器が出現する。

BC3500年

から

BC2000年頃 中国

朝鮮 雑穀などの栽培が始まったと見られるが、中心は漁労や狩猟にあったと考えられる。

BC2000年

から

BC1500年頃 中国

朝鮮 内陸部の居住が増えて貝塚が少なくなり、農業への依存が進んだと考えられる。

文化の起源

櫛目文土器はウラル系民族、とりわけフィン・ウゴル系民族と関連しており、最古のものが遼河地域の興隆窪文化(BC6200年-BC5400年)の遺跡/で発見されていることから、遼河文明の担い手であるウラル系民族が朝鮮に櫛目文土器はもたらしたことが考えられる。よって朝鮮民族の基層はウラル系民族の可能性がある。

興隆窪文化

中華人民共和国内モンゴル自治区から遼寧省にかけてBC6200年頃-BC5400年頃に存在した新石器時代。紅山文化に先行する遼河流域の文明(遼河文明)のひとつとされる。

紅山文化

中華人民共和国河北省北部から内モンゴル自治区東南部、遼寧省西部にBC4700年頃-BC2900年頃に存在した新石器時代の文化。

万里の長城より北方、燕山山脈の北から遼河支流の西遼河上流付近にかけて広がり、農業を主とした文化で、竜などをかたどったヒスイなどの玉から、現在の中国につながる文化や宗教の存在の可能性が考えられている。

黄河・長江文明と縄文時代

BC6000年頃 倭国

朝鮮 対馬海流が黒潮から分流。→温暖・湿潤・四季の発生。対馬海流は、倭国海側の地方に冬の積雪や豪雪に由来する豊富な水資源と、夏の高温・多照をもたらし、結果的に稲作(米づくり)に適した穀倉地帯と風土をそれぞれ作り出しているといえよう。

BC5000年頃 中国 河姆渡文化 …BC5000年? - BC4000年?長江下流域では最古の稲作。狩猟や漁労も合わせて行われ、ブタの家畜化なども行われた。

BC4800年頃 中国 仰韶文化…BC4800?~BC2500?。前期黄河文明における最大の文化。陝西省から河南省にかけて存在。このころは母系社会で、農村の階層化も始まった。文化後期になると、社会の階層化、分業化が進んだ。

BC4000年頃 倭国

朝鮮

中国 温暖化で海水面が最も上昇する。(縄文海進) 海面が今より2-3メートル高かったと言われ、縄文時代前期の約6,000年前にピークを迎えたとされている。気候は現在より温暖・湿潤で年平均で1-2℃気温が高かった。

BC4000年頃 倭国 日本列島の一部でで陸稲栽培が行われた。熱帯ジャポニカ。

三内丸山遺跡は、今から約5500年前~4000年前の縄文時代の集落跡で、長期間にわたって定住生活が営まれていた。気温は現在より高かったため、クリの栽培が可能となり、定住生活に必要な食料を支えた。

BC2000年頃

から

BC1000年頃 倭国 新たな森林構成との共生の模索。この頃にはひえ、あわ等の穀物栽培。

大型貝塚。内陸地域にも貝塚が出来ていた。

製塩専業集団、塩媒介集団、塩消費集団。

交易目的の漁労民発生。

伸展葬。

朝鮮半島南端、九州北部で水田稲作はじまる。漁労も同時に行われた。

無文土器時代(BC1500年ごろからBC300年)

この時代の典型的な土器が、表面に模様を持たない様式であることから命名された。

農耕が始まるとともに、社会に階級が生じた時代であり、箕子朝鮮、衛氏朝鮮と重なる。朝鮮半島北中部と南部の間では住居や墓制に違いが見られる。時代的には倭国の弥生時代と重なり、南部はこれから影響を受けた可能性もある。特に北部九州と朝鮮半島南部には共通の文化要素が見られる。

葬制としては巨大な支石墓が特徴的であるが、南部では急激に様式が切り替わる、石槨墓や甕棺墓が見出されている。

ーーーーーーーーーーーーーー

●前12000年~前3500年の世界

狩猟採集民の中から,農耕民・牧畜民が現れる

●前12000年~前3500年の世界

人類の生態の多様化①

温暖化にともない狩猟・採集とともに農耕・牧畜が始まるが、再寒冷化にともない前3千年紀の中央ユーラシアで民族大移動がおきる。

(注)「最寒冷化」はヤンガードリアス期と呼ばれます。

時代のまとめ

(1) 地球が温暖化し気候区分・植生が変化する

この時期に、大型哺乳類の多くが絶滅する

紀元前12000年頃から地球は温暖化に向かい,地質学的に後氷期(完新世)と呼ばれる時期が始まります【セH19時期を問う】。北アメリカやヨーロッパの大部分を覆っていた氷河が減少し,森林地帯や草原地帯が広がっていきます。

それとともに、ユーラシア大陸のマンモス,ヘラジカやオーストラリアの有袋類,北アメリカ大陸のマストドン,オオナマケモノ,オオアルマジロ(グリプトドン),ウマ(エウクス)などの大型哺乳類・鳥類・爬虫類が次々に絶滅していきます(注)。

代わってウサギ,イノシシやシカといった小型の哺乳類が分布するようになりました。すばしっこくピョンピョン跳ねる小型動物を仕留めるため,弓矢の先端に取り付けたり,皮を剥ぎ肉を切ったりするための細石器(さいせっき)が発明されました。

また,根菜や種を付ける植物(種子植物)も食用とされるようになっていきます。

ウマは原住地である北アメリカ大陸から姿を消し,のちにユーラシア大陸での生き残りが家畜化されることになります。もしアメリカ大陸にウマが生き残っていたら,当然その後の歴史はまったく違ったものになっていたはずです(アメリカ大陸におけるウマの絶滅)。

(注)これらの絶滅は気候変動だけでは説明がつかず、人類による狩猟の影響があったと考える研究者もいます。

(2) 各地の気候に合わせ、狩猟・採集・漁撈のほか、農耕・牧畜が導入される

狩猟・採集・漁撈のほか、農耕・牧畜が導入される

紀元前【セH6 B.C.とは「Before Centuryの略」ではない】12500年には,ホモ=サピエンス(人類)は南アメリカに到達し,前9000年にはその南端に到達していました。

こうして南極大陸以外のすべての大陸に広がった人類は完新世に入り地球が温暖化すると,地域によっては細石器を製作する中石器時代を経て,新石器時代に磨製石器という新たな道具を製作する技術を生み出す集団も現れます。

温暖化にともない陸地を覆っていた氷河が縮小し、大型哺乳類も減少すると、各地の人々はその営みを環境の変化に適応させていきます。

各地で家畜や栽培植物の集中管理(農耕・牧畜【セH4時期が新石器時代か問う】)(注1)も始まり,人類は狩猟・採集による獲得経済だけではなく生産経済へと生存の基盤を変化させます。

人類は積極的に生態系を作りかえ,食料や道具の材料となる動植物をコントロール下に置くことを可能にしていったわけです(注2)。

人類はもともと遊動生活(一定の場所に長期間とどまらない生活)を送っていましたが、この時期以降、各地に定住集落も出現します。

しかし、定住集落が必ずしも農耕・牧畜に基づいていたわけではなく、狩猟・採集・漁撈に基づく定住集落もありますし、いくつかの生業を組み合わせたり、共同体の内外での物資の交換もおこなわれていました。

共同体の中にいるメンバー間の格差はまだそれほど大きくありませんが、共同体の置かれた環境によっては経済格差が広がり、経済資源・軍事・思想をコントロールする勢力が現れるようになっていきます。

自然との密接なつながりを持っていた当時の人類は、自然との関係の中で、みずからの生命の限界や人生の意味、死後の世界と新たな生命の誕生について、さまざまな思想を膨らませていきました。

世界の始まりと生命の起源、人間の理想と自然の意志、祭りの祝詞や生活の知恵、人生の喜びと死の悲しみ、目にはみえない幻想的なイメージや恐怖を鎮める呪術(じゅじゅつ)、集団の系譜や出来事などが、歌・舞踊・楽器の演奏や、身体の装飾、薬物や生贄(いけにえ)などを用いた儀式を通じて人々の間に共有され、受け継がれていきます。

かつてはユーラシア大陸とつながっていた南北アメリカ大陸でも,この時期には中央アメリカや南アメリカのアンデス地方で農耕・牧畜が導入されていきます。ベーリング海峡によって隔てられたため,アメリカ大陸はユーラシア大陸・アフリカ大陸とは独自の歩みをたどることになります(注3)。

オセアニアでは、すでにニューギニアの高地で、前8000年前にまでさかのぼるバナナやヤムイモの初期農耕の遺跡が発見されています(注4)。

(注1)牧畜についての補足。「天水のみでは栽培食物が育たないという地域で,人間が消化できない雑草(セルロースが主成分)を飼い慣らした草食動物に食べさせて,乳や肉を利用することで,不安定な狩猟にかわって資本として動物をストックする術を得ました。人類は家畜(生きる資本=livestock)群を連れ,可耕地の外の原野に出て行くことができるようになったのです。これが牧畜の成立です(もっとも松井健は,放牧地のなかの可耕地が農業に特化した人たちの定住地になった可能性も否定していません。 したがって,「農耕・牧畜の開始によって,人類は定住生活を開始した」という説明は,少々粗っぽいということになります。逆に「定住の開始にともなって,農耕・牧畜を開始した」という説明も,牧畜民が可耕地から出て行った可能性を排除してしまいます(注2も参照)。松井健『遊牧という文化――移動の生活戦略』(歴史文化ライブラリー)吉川弘文館,2001年,p.9

(注2) これを「新石器革命」とか「農業革命」とも呼びます。この時期の革命を第一次農業革命,第一次産業革命(工業化)の前提になったとされる17~19世紀のイギリスにおける革新を第二次農業革命【東京H19[1]指定語句】,1930~60年代の品種改良などの革新を第三次農業革命と呼ぶことがあります。

ただ、考古学者〈G.チャイルド〉(1892~1957)により唱えられた「新石器革命」(食料生産が可能になったことで定住生活が始まったとする説)が、世界のどの地域においてもみられる普遍的なパターンであったという考え方は、現在では問い直されています。

豊かな漁場や猟場,植物採集が可能な地域では,農耕・牧畜に基づかなくても定住が可能だったからです(遊動生活を基本としていた人類が,農耕・牧畜を中心とする生活へと移行したのに,定住の開始が大きな影響を与えている点については,西田正規『人類史のなかの定住革命』講談社学術文庫,2007年も参照)。「農耕・牧畜→定住」という図式は,全ての集団に当てはまるわけではないのです。なお,狩猟・採集民も,畑地をつくり火を入れ,野生植物を移植して種をまき,草を取り小規模の灌漑をほどこすなど,ある種の栽培は行っていました(参考 クライブ=ポンティング,石弘之訳『緑の世界史(上)』朝日新聞社,1994,p.67。)。

(注3)増田義郎はラテンアメリカのことを「世界史の孤児」と表しましたが、あくまでユーラシア大陸・アフリカ大陸との接触が疎遠だったという点に注目しての表現です。ユーラシア大陸・アフリカ大陸における人類史の道のりが「正統」で、ラテンアメリカの文明が「異端」とか「特殊」であったという見方は一面的です。「世界史のなかのラテン・アメリカ」増田義郎・山田睦男編『ラテン・アメリカ史Ⅰ メキシコ・中央アメリカ・カリブ海』山川出版社,1999,p.8。

(注4) ニューギニア島の南部山岳州(◆世界遺産「クックの初期農業遺跡」、2008)。

●前12000年~前3500年のアメリカ

◆後こう氷期ひょうきにアメリカ大陸でトウガラシ,アボカド,ヒョウタン,カボチャなどの栽培が始まる

南北アメリカの栽培植物・家畜はユーラシアと異なる

アメリカ大陸では,前12000年頃から始まる温暖化でによりベーリング地峡がベーリング海峡になります。これによりユーラシア大陸との交流は断たれた南北アメリカ大陸は,基本的に1500年前後まではユーラシア大陸・アフリカ大陸とは独立した歩みをたどっていくこととなります(注:11世紀初めに北ヨーロッパのヴァイキングが北アメリカ北西岸に到達。また,オセアニア東部のポリネシア人も,南アメリカ大陸に到達していた可能性があります)。前11500年頃,北アメリカの人々は鋭するどい尖頭器せんとうきが特徴的なクローヴィス文化(クロヴィス文化)を生み出しています。

南北アメリカ大陸で早くに農耕がおこった地域は、中央アメリカ(メソアメリカ)と南アメリカのアンデス地方です。両者をあわせて「核アメリカ」と呼ぶことがあります。

中央アメリカのメキシコやグアテマラでは、テオシントというイネ科の野生植物が、次第に現在のトウモロコシに改良されていきました(注1)。現在のトウモロコシとは似ても似つかないような小さなサイズをしています。

南アメリカのアンデス地方の高地では、数千メートルの高度差・季節ごとの気候差を利用した狩猟・採集のほか、前8000年頃にはインゲンマメ、リマビーンズ、トウモガラシなどの作物栽培も導入されていくようになります(注2)。

どちらの地域でも、人々は農耕のみを生活の基盤としていたわけではなく、狩猟・採集や漁撈を組み合わせる生業が営まれていました。

特にアンデス地方中央部では、海岸近くには沙漠があって沖合には豊富な漁場が分布しています。そこに流れ込む川をさかのぼると、一気にアンデス山脈の高地にたどり着きます。海岸から山地まで多彩な気候のバリエーションに富むアンデス地方では、河川の流域や高度別の谷などを基本単位にし、さまざまな人々が気候に適応した生活を送っていたのです。

南北アメリカ大陸には,アフリカやユーラシアのように,牛,豚,鶏,羊,山羊,馬といった家畜になりうる中型の哺乳類は分布していません。ですから,動物に犂(すき)を引かせて耕したり,物を運ばせたり車輪を引かせて戦車にしたりといった発想は実現化されていません。

家畜化された動物は少なく,中央アメリカ・カリブ海地域の家畜はシチメンチョウ(七面鳥)、イヌくらいで,南アメリカではラクダ科のラマやアルパカの原種とみられる動物、小型のテンジクネズミ(モルモット)がいるくらいです。

もともと北アメリカ大陸にも馬【セH7馬はアメリカ大陸の「固有種」ではない。アメリカ大陸に分布していた種は絶滅した。ただ,「固有種」という用語を広義にとると,この問題は解答不能となる】などの大型哺乳類は分布していたのですが、乱獲あるいは気候変動で絶滅したとみられます。そのことが、アメリカ大陸の文化の特徴をつくっていくわけです。

馬は,肩当て付きの荷車があれば1トンの荷物を運ぶことができましたが,ラマの場合は30キロほどしか運ぶことができません。これでは高山地帯の人類が運ぶことのできる20キロほどと,あまり変わりません。マヤ文明でジャガー付きの玩具が見つかっていることから,車輪の発想がなかったわけではありません。しかし、家畜の力と組み合わせて運搬用に応用されることはありませんでした。

すでに前6000年頃には狩猟の対象が鹿から、野生のラクダ科動物へ変化していました。山へぴょんぴょん逃げていってしまう鹿の狩猟よりも、群れで生活し移動性の低いラクダ科の動物のほうが狩猟の対象に適していたのです。おとなしい個体が選別され、やがて前2500年頃には、リャマやアルパカといった飼育種が登場します(注3)。

(注1)山本紀夫「植物の栽培化と農耕の誕生」『アメリカ大陸の自然誌3:新大陸文明の盛衰』岩波書店、1993。

(注2)関雄二「アンデス文明概説」、増田義郎、島田泉、ワルテル・アルバ監修『古代アンデス シパン王墓の奇跡 黄金王国モチェ発掘展』TBS、2000、p.175。

(注3)関雄二「アンデス文明概説」、増田義郎、島田泉、ワルテル・アルバ監修『古代アンデス シパン王墓の奇跡 黄金王国モチェ発掘展』TBS、2000、p.175。

○前12000年~前3500年のアメリカ 北アメリカ

◆氷床(ひょうしょう)の合間を縫うように、モンゴロイド人種が北アメリカ大陸に到達する

人類は大型哺乳類を追って北米に入る

地球の温暖化にともない、北極圏の氷床が融けていくのに従い、人類は当時はまだ陸地であったベーリング陸峡(ベーリンジア)をわたって現在の北アメリカに到達。この一団をパレオ=インディアン(古インディアン)と呼びます。

彼らはマンモスやマストドンなどの大型哺乳類を追い、氷床(ひょうしょう)が融けている部分(注1)を通って南へ南へ移動していくことになります。

北アメリカに石器を尖らせてクローヴィス尖頭器(せんとうき)と呼ばれる槍を製作したクローヴィス人が現れるのは、前10000年以降とみられています(注2)。彼らの盛んな狩猟活動が、北米の大型哺乳類の多くを絶滅に至らしめたという説もあります(注3)。

もともと北アメリカには馬が分布していましたが、前9000年までには絶滅。気候変動によるものという説もありますが、大型哺乳類の狩猟生活を基盤としていたクローヴィス人は衰退していきます。

クローヴィス人に代わって、長い角を持つ大型の野生牛を狩るフォルサム人が台頭し、前7000年までには南米のフエゴ岬に到達していたとみられます(注2)。

フォルサム人はクローヴィス人の文化を継承しつつ、前7500年~前4500年まで中小型動物を狩猟を営みます。

一方、前9000年には別のモンゴロイド人種のグループが、ベーリング地峡を越えて現在の北アメリカ大陸にわたっています(注3)。

・アラスカからユーラシア大陸に向かって突き出るアリューシャン諸島にわたったグループは、現在のアリュート人の祖。

・極北に分布したグループは、現在のイヌイト(イヌイット;エスキモー)の祖です。

このように、人類は3~4度に分けて大規模に北アメリカ大陸に進出したことがわかっています。

初めに進出したクローヴィス人やフォルサム人などのグループの歯の裏側は“シャベル”のような凹型になっているのが特徴で、これは現在のアメリカのインディアンにも連なる特徴ということです。

(注1)ローレンタイド氷床と太平洋岸のコルディエラ氷床の間にできた狭い“通路”があったという説(フィオレンツォ・ファッキーニ、片山 一道訳『人類の起源』同朋社、1993)。この通路(マッケンジー回廊といいます)は存在しなかったという異説もあります。

(注2)クローヴィスというのは,アメリカ合衆国の南部ニューメキシコ州の地名で,ここを拠点とした尖頭器を用いる文化をクローヴィス文化といいます。彼らの活動年代については多説ありますが、前10000年というのが有力です(綾部恒雄・富田虎男(『講座世界の先住民族 ファースト・ピープルズの現在 北米』明石書店、2005、p.17)。なお、フォルサムはニューメキシコ州の地名です。なお、ジェレミー・ブラック(同、牧人舎訳『世界史アトラス』集英社,2001,p.14)は、やや早い年代(前11000年)を採用しています。

(注3)こちらも多説あり。

○前12000年~前3500年のアメリカ 中央アメリカ

中央アメリカで農耕・牧畜が導入される

中央アメリカではメキシコ南西部の太平洋沿岸に、ハマグリなどの貝塚が残されています(チャントゥト文化)。

太平洋岸に比べて豊かな自然環境を持つユカタン半島のマヤ地域南部の高地(高地マヤ)の人々は、こうした先行する文化の影響を受けつつ、前8000年~前2000年にかけて古期に区分される文化を生み出しています。

前8000年にはヒョウタンがすでに栽培されていた痕跡があります(注)。ほかに中央アメリカ原産の栽培植物は、トウガラシ、アボガド、カカオ。南アメリカでも栽培されていたものにカボチャ、インゲンマメがあります。

「栽培」といっても、まだこの時期には「採集」(自然)と「農耕」(人間の管理)のあいだのようなもの(初期農耕)。

「トルティーヤ」の生地など、いまや中央アメリカに欠かせないトウモロコシの栽培化も始まりますが、前5000年の時点で実の部分はわずか2.5cmにすぎなかったといわれています。

中央アメリカ原産の家畜は七面鳥のみ。南アメリカ原産のリャマ、アルパカの原種とみられるラクダ科の動物(ビクーニャやグアナコ)も中央アメリカに進出します。イヌも分布されていて、中央アメリカの犬種はチワワやメキシカン・ヘアレス・ドッグが有名です。

(注)ここで注目すべきは、ヒョウタンはアフリカ原産であるとされるのに、なぜこんなに古い時代の北アメリカで栽培されていたのか?という問いです(しかもアフリカでの栽培化よりも早い!)。

アフリカからの漂着説もありますが、ヒョウタンのDNA分析によるとアジアの品種に近いとのこと。人類によってベーリング地峡を陸路で移動したのではないかともいわれています。考古学的な証拠の年代を考慮し、船で北アメリカを南下した人類がいたのではと考える研究者さえいます(湯浅浩史「ヒョウタンと古代の海洋移住」、笹川平和財団、https://www.spf.org/opri-j/projects/information/newsletter/backnumber/2013/306_3.html)。

○前12000年~前3500年のアメリカ 南アメリカ

南アメリカで農耕・牧畜が導入される

南アメリカ大陸は,昔から現在のように熱帯雨林が生い茂る地ではありませんでした。

寒冷・乾燥な気候と,温暖・湿潤な気候を繰り返し,前20000年~前12000年に最後の寒冷・乾燥期(ヴュルム氷期の最盛期)を迎え,それ以降,再度温暖化・湿潤化して,森林地帯が復活したと考えられています(注1)。

中央アメリカ原産の家畜は七面鳥のみ。南アメリカ原産のリャマ、アルパカの原種とみられるラクダ科の動物(ビクーニャやグアナコ)も分布しています(家畜化は前2500年以降(注2))。

(注1) 実松克義『衝撃の古代アマゾン文明』講談社,2004。Jonathan Adamsの研究による。

(注2)増田義郎、島田泉、ワルテル・アルバ監修『古代アンデス シパン王墓の奇跡 黄金王国モチェ発掘展』TBS、2000。

○前12000年~前3500年の中央アメリカ

中央アメリカではカリブ海にせり出す格好かっこうのユカタン半島(現在のグアテマラ,ベリーズの周辺)やメキシコ高原中央部で,多数の人口を養うことのできる農耕を基盤とする都市文明が生まれました。

この地方の住民はウサギやシカなどの小型の動物を狩猟し,木の実・豆,野生のイネ科種子,トウモロコシ,カボチャ類を採集しつつ,移動生活を送っていました。

前8000年前後から,トウガラシ,アボカド,パパイヤ,グアバ,カボチャ,ヒョウタン,豆類などの栽培が始まりました(注)。

トウモロコシ(前5000年に頃にはすでに栽培されていましたが,主食としての収量があがるのは前2000年頃からです),豆,トウガラシ,カボチャを主食とし,農耕に関連する神話を持ち記念建造物と人身御供の儀式,交易ネットワーク,1年365日の正確な太陽暦と短期暦(1年260日),象形文字といった共通点を備えています。

家畜はシチメンチョウやイヌくらいで,アンデス地方のようなリャマやアルパカなどのラクダ科の動物はいませんでした。

(注)増田義郎「世界史のなかのラテン・アメリカ」増田義郎・山田睦男編『ラテン・アメリカ史Ⅰ メキシコ・中央アメリカ・カリブ海』山川出版社,1999,p.37。トウモロコシはイネ科の野生植物「テオシンテ」から栽培されたとされています。最古のものは穂軸が1.9ないし2.5センチほどしかなく,実も36ないし72粒ほどしかなかったそうです。ポンティングは,トウガラシ,アボカド,パパイヤ,グアバ,カボチャ,ヒョウタン,豆類のうち早いものは前7000年頃に栽培されていたとし,トウモロコシは前5000年頃にはすでに栽培されていたとします(クライブ=ポンティング,石弘之訳『緑の世界史(上)』朝日新聞社,1994,p.88。トウガラシも前7000年ころには利用されていました(山本紀夫『トウガラシの世界史』中公新書,2016,p.5)。

○前12000年~前3500年の南アメリカ

アンデス地方

アンデス地方中央部でも農業が発達していきます。アメリカ大陸における最初の植物栽培に関する考古学的な証拠はペルーの中部山岳地帯の前8000~前7500年頃とされています。トウガラシその頃には利用されています(注)。(注)山本紀夫『トウガラシの世界史』中公新書,2016,p.8。

ジャガイモも栽培化(正確な年代は不明)され,高山でも育つ作物として重要でした。一般に根菜作物は保存が難しいので蓄積することができず,強大な王権が発展しにくいといわれますが,アンデス山脈から太平洋沿岸にかけたダイナミックな標高差を活かし,各高度の気候・地形に合わせた様々な交易ネットワーク(高い所と低い所の間の交易)を束ねる権力が生まれていったのだと論じる研究者もいます(一方,南北アメリカ大陸では南北間の交易は,ユーラシア大陸に比べると大規模に発展することはありませんでした)(注1)。

しかし,栽培可能な植物や飼育可能な大型動物の少なさもあって,アメリカで大陸で農耕文明が発達するスピードは,アフリカ大陸やユーラシア大陸に比べるとゆっくりとしたものになっていきました。

アマゾン流域

南アメリカのアマゾン川流域(アマゾニア)では,前5000年にはすでにキャッサバ(マニオク),サツマイモ,カボチャ(注2),クズウコンとおそらくナンキン豆(注3)が栽培されていた可能性があります。

(注1)山本紀夫『国立民族学博物館調査報告 No.117 中央アンデス農耕文化論――とくに高地部を中心として』国立民族学博物館,2014年

(注2)デヴィッド・クリスチャン,長沼毅監修『ビッグヒストリー われわれはどこから来て,どこへ行くのか――宇宙開闢から138億年の「人間」史』明石書店,2016年,p.240。

(注3)クライブ=ポンティング,石弘之訳『緑の世界史(上)』朝日新聞社,1994,p.90

狩猟・漁労・採集が主流の地域も多い

北極圏周辺ではアザラシなどの狩猟採集生活,太平洋岸では漁労を中心とした生活,南西部の乾燥地帯では遊牧生活,さらにロッキー山脈(北アメリカの太平洋岸近くを南北に走る険しい山脈)の東側に広がるグレートプレーンズという乾燥草原(短い草原が広がる)地帯では,バイソンの狩猟や採集を基盤とした生活が主流でした。

一方,アルゼンチンの大平原やアマゾン川上流域では狩猟採集民が生活していました。

●前12000年~前3500年のオセアニア

この時期に人類は,ニューギニア島からソロモン諸島にまで移動しています。

ニュージーランドや,南太平洋・東太平洋にあたるポリネシアの大部分には人類は分布していません。

またこの期間には,ニューギニア島の高地でタロイモの栽培が開始されています。

●前12000年~前3500年の中央ユーラシア

◆中央ユーラシアでは牧畜を主体とする文化が営まれるようになる

ウクライナで馬が家畜化される

前4000年頃には黒海北岸のウクライナの草原地帯の人々が,馬の家畜化に成功したとみられます。ウクライナのドニエプル川下流のデレイフカ遺跡の集落跡で見つかった雄馬の臼歯(きゅうし)の化石が斜めにすり減っていることから、はみ(馬銜)という馬具を噛ませていたと推測されていいます(注1)。

馬にまたがって載ることも試みられてはいましたが、当時はまだ一般的ではありません(注2)。

こうして牛・馬・豚・山羊・羊・ラクダなど、ユーラシア大陸の主要な中型の家畜が出揃いました(注3)。

◆前3500年~前200年の寒冷・乾燥期に、中央ユーラシアの住民が南方に民族移動する

農耕よりも牧畜を主体とした生活が適する地域は,アフリカ東部のサバンナ地帯,西アジアの沙漠地帯,ユーラシア大陸の草原(ステップ)地帯などがありますが,とくにユーラシア大陸に東西8000kmにわたり広がる草原地帯は,前3500年頃から前200年にかけて地球の気候が乾燥・寒冷化。ユーラシア大陸中央部~北部の人々の暮らしに、壊滅的な打撃を与えます。中央ユーラシアの人々は危機的な状況の中で、従来のように狩猟・採集をおこなうのではなく、計画的に家畜を飼育・管理する技法を洗練させていったのです。

彼らは前3000年紀(前3000~前2001年)にユーラシア大陸各地を南下。これが中央ユーラシアからの民族移動の第一波です。

一方,ユーラシア大陸北部の針葉樹林帯(タイガ)やツンドラ(夏の間だけ短期間コケの生える地帯)では,古シベリア諸語を話す人々などが寒冷な気候に適応し,アザラシなどの海獣の狩猟や採集による生活を送っていました。

(注1)藤川繁彦『中央ユーラシアの考古学』同成社、1999、p.46。

(注2)藤川繁彦『中央ユーラシアの考古学』同成社、1999、p.27。

(注3)家畜の多くは野生種のころと比べ骨格が変化することが多いのですが、馬はあまり変化していないことから「家畜化」の証拠をつかむのは容易ではありません。

●前12000年~前3500年のアジア

○前12000年~前3500年の東北アジア

新石器時代のユーラシア大陸北部の森林地帯には,南ロシアからモンゴル高原,朝鮮半島までの広い範囲に櫛目文(くしめもん)土器が分布しています。ユーラシア大陸を東西に結ぶ交流があったことを物語ります。

○前12000年~前3500年の東アジア 日本

日本列島の人々は,世界最古級の土器である縄文土器を製作する縄文文化を生み出し,狩猟採集生活や漁労を行っていました。

縄文土器には地域的特徴が大きく、各地域で特定の文化を共有するグループが生まれていたことを表しています。

縄文土器を特徴とする縄文時代は、現在では以下の6つの時期に区分されるのが一般的です。

・草創期(前13000~前10000年)

・早期(前10000~前5000年)

・前期(前5000~前3500年)

・中期(前3500~前2500年)

・後期(前2500~前1300年)

・晩期(前1300~前800年)

約前5300年頃に九州南方の鬼界(きかい)カルデラが爆発的な噴火(大量のマグマが一気に地上に噴出する壊滅的な噴火(注))が起こったとされ、この影響で縄文時代の文化は一旦途絶したともされています。

縄文土器には,ユーラシア大陸で出土する土器とも関連があるのではないかともいわれています(新石器時代のユーラシア大陸各地では,櫛目文(くしめもん)土器という様式の土器がフィンランドから朝鮮半島までの広範囲で出土しています)。

また、日本列島各地の特徴を持つ土器が縄文時代前期の末期から八丈島(はちじょうじま)からも見つかるようになっています。神津島(こうづしま)産の黒曜石(こくようせき)という特殊な石も本州各地で発見されていることから、日本列島全域をカバーする交易ネットワークがすでに縄文時代早期に形成され始めていたと考えられています。

++++そうなのか

なお,青森県の三内丸山遺跡からはクリの栽培種も見つかっていますが,縄文時代に農耕が行われていたかどうかについては議論が続いています。

縄文時代早期と前期の境目の時期には、九州南方の鬼界カルデラが大噴火を起こし、日本列島全域に火山灰が降り積もるなどの被害がもたらされました。

沖縄諸島では,前4600年頃に九州方面から移住した縄文人によって,貝塚文化が栄えました。貝塚文化の栄えた時代を貝塚時代,または縄文時代と呼びます。

(注)「巨大溶岩ドーム 鹿児島沖で確認 世界最大級直径10キロ」、毎日新聞、2018.2.9(https://mainichi.jp/articles/20180210/k00/00m/040/110000c)。橋口尚武『黒潮の考古学 (ものが語る歴史シリーズ)』同成社、2001、p.55。鬼界カルデラの噴火によって南九州周辺は特に壊滅的被害を受けました。

○前12000年~前3500年のアジア・ヨーロッパ 東アジア

中国の黄河流域ではキビ,長江流域では水稲(初めは陸稲)の灌漑農耕が始まった

黄河【セH29地図が問われる】流域の人々は前6000年頃にはキビ(黍)などの雑穀の栽培に成功します。炭水化物源の穀物のほかに,タンパク源の大豆(だいず)の栽培も始まっていました。

西アジアとは異なり小麦(導入は前1300年頃),大麦(小麦よりやや後に導入)の野生やせい種しゅは自生していませんでした(注1)。人々はアワ(粟)などの雑穀を,ミネラル分豊かな黄土(こうど;おうど)で栽培していました。

中国の神話では,神農(しんのう)という神様が五穀(米・小麦・大麦・粟・豆)の作り方を黄河一帯の人間(漢民族,漢人)に教えたのだとされています。ちなみに茶を発見したのも神農と伝えられます。

++++そうなのか それは縄文人なのか

前5000年紀には黄河(こうが,ホアンハー)中流域で彩文土器(さいもんどき,彩陶【セH24唐三彩のひっかけ】)を特徴とする仰韶ヤンシャオ(ぎょうしょう)文化が発展し,集落も形成されていきました。家畜として犬,鶏,豚【セH7ブタが新石器時代に飼われていたか問う】が飼われ,粟【セA H30稲作ではない】などの雑穀が栽培されています。

黄河の下流域では,前4100年頃~前2600年頃に山東半島を中心に大?口(だいぶんこう)文化が栄え,これがのちの竜山ロンシャン文化(りゅうざんぶんか)につながるとも考えられています。

黄河流域と同時期の長江(ちょうこう,チャン=チアン)の中・下流域では,稲作を中心とした集落が出現します。稲の原種はインドのヒマラヤ地方からタイ北部,中国南部にかけての地方に複数のルーツを持つと考えられています。現在の長江下流,黄シナ海をのぞむ寧波ニンポーの近くの河姆かぼ渡と遺跡(かぼといせき,1973・78年発掘)や,上流の四川盆地の三星堆遺跡(1986年発掘)では,明らかに黄河流域とは違う特徴をもつ青銅器【セH19約9000年前にはまだ青銅器時代ははじまっていない】の工芸品が大量に見つかりました。まだ発掘は進行中で,これから新たな事実が明らかになるかもしれません。

また,朝鮮半島に近い遼河でも,前4500年~前3000年に紅山文化が発展しています。

(注1)クライブ=ポンティング,石弘之訳『緑の世界史(上)』朝日新聞社,1994,p.83

○前12000年~前3500年の東南アジア

東南アジアの人々は,大陸部(ユーラシア大陸側の東南アジア)では,狩猟採集生活を送っていました。島しょ部ではオーストロネシア語族の人々が狩猟採集生活や漁労を行っています。

東南アジアの大陸部には内陸からいくつかの河川が流れています。

現在のミャンマー(ビルマ)には,イラワジ(エーヤワディー)川【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30地図上の位置】

現在のミャンマーとタイの国境を流れるサルウィン川(怒江)

現在のタイにはチャオプラヤー川【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30地図上の位置】

現在のラオスからカンボジアを通り,ヴェトナム南部に注ぐメコン川【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30地図上の位置】

現在のヴェトナム北部のハノイに注ぐホン川(紅河)です【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30】

○前12000年~前3500年の南アジア

南アジアの新石器文化は,イラン高原からインダス川流域にかけて前7000~前6000年頃に始まりました。人々は日干しレンガで住戸をつくり,大麦,小麦,ナツメ,ナツメヤシを栽培していました。その他の地域の人々は,狩猟採集生活を送っていました。前6000年頃にはサトウキビ【セH11南北アメリカ原産か問う(原産地はニューギニア島周辺)】が伝わっています。

○前12000年~前3500年の西アジア

かつては農耕・牧畜は大河流域で始まったと考えられていました。

ですから、大河で灌漑農耕をやっていた文明を4つ集めて「四大文明」などと呼んでいたわけです。でもこれは「日本三景」とか「世界七不思議」のように、べつだん大きな意味があるわけではありません。意味がないどころか、インダス文明のように、そもそも大河の灌漑農耕により強大な指導者が生まれてなどいなかったり、メソアメリカ文明、アンデス文明のようにそもそも大河の灌漑農耕がなくとも文明が生まれていたことがわかってきています。

しかしながら、そのようなことも念頭に置きながら西アジアの文明をみてみると、それでもやはり歴史は古い。

前7300年頃には、すでに農耕・牧畜をやっていて、都市を形成したチャタル=ヒュユクというところもあります(注)。

(注)現在のトルコ共和国中南部には,前7300年頃に定住が始まった世界最古級の都市チャタル=ヒュユクが代表的で,密集した都市や女性をかたどった神像など現在でも日本を含む調査団による発掘が進められています(◆世界文化遺産「チャタルヒュユクの新石器時代の遺跡」2012)。

ではこのチャタル=ヒュユクは大河流域にあるかというと、現在のトルコ共和国の中南部の内陸部の山麓地帯なのです。

たまたま羊や山羊の野生種にあたる動物が分布していたことや、小麦のご先祖にあたる植物が分布し、適当な降雨もあったことが幸いしました。

前8000年頃に山羊、羊、豚、前6000年頃に牛が家畜化される

前8000年頃にはトルコ東南部に接するシリア北部で山羊(ヤギ),羊,豚が家畜化されました。

西アジア・南アジアでは前6000年頃には牛が家畜化されました(ヨーロッパが原産で西南アジアに逆輸入されたともいう説もあります(注1))。

初めのうちは,家畜が大きくなったらすぐに殺して食べていたと考えられますが,途中から肉や皮だけでなく,毛からは繊維をとり糸を紡いで編めば衣服に,糞は畑にまけば肥料に,それに人や荷物も運べますし,犂(すき)をひかせて畑を耕せば強力な動力になることに気づきました。

なお,乳ちちをしぼる技術をはじまったのはヤギからで,ミルク(乳)からはヨーグルトやチーズがつくられました(乳は人類の体質に合わなかったため,利用は少し遅れます)。

各地域で徐々に農業生産性を上げていった人類は,前1万年頃に1000万人だったのが,前4000年頃には人口が5000万人に増加していたと考えられています。多くの場合狩猟・採集も合わせておこなわれていましたが、多くの人口を養うためには農耕・牧畜が欠かせなくなりました。

前7000~前6000年の西南アジアの農業人口は主に高地に分布していましたが,その後の人口増加に対応することができなくなり,天水農耕では対応できなくなっていったのです。

前5500年には現イラン南西部のフーゼスターンで灌漑(かんがい)が始まります(注2)。水路をもうけて,畑に水を注ぐためのシステムです。前5000年から前3000年にかけて導入される地域が増加。

灌漑の導入直後は多くの収穫が見込めますが,長期に渡り水路を利用するには維持・管理が必要です。集団をまとめあげる組織や管理の必要性から,社会が次第に階層化に向かう一因となります。

前5500年~前4000年 ウバイド文化

西アジアのティグリス川・ユーフラテス川の下流域では,前5500~前3500年に灌漑農耕を基盤とするウバイド文化が栄え,高い生産性により集落の人口密度が上昇していきました。神殿を中心に宗教しゅうきょう組織そしきの権威によって余剰生産物が集められ,住民に食料が再分さいぶん配ぱいされる仕組みも整えられていきます。幾何学的な模様を持つ彩文土器が製作されました。

しかし、前4000年から前3000年にかけ,ユーラシア大陸からアフリカ大陸にかけてさらに乾燥化が進むと,従来は自然の降水(天水てんすい)に頼っていた地域でも農耕・牧畜が成立しなくなっていきました。人々は水場を求めて高原地帯から低地に移動し,ますます大規模な河川から取水・貯水する灌漑かんがいが必須となっていきます。余剰生産物が増えれば増えるほど,人口密度が飛躍的に高まり,生産物の管理をめぐって社会の階層化が進んでいきます。

前4000年~前3100年 ウルク文化

ウバイド文化は前4000年頃に崩壊し、担い手がウルク文化に交代します。

この時期、メソポタミア南部に都市ウルクが建設されました。

ついに、西アジアに都市文明が生まれたのです。

都市には多数の人口が居住し、大河の灌漑と穀物管理を通じて指導者が現れ、その支配を正当化する祭祀センター(神殿)が人々の信仰の的となり、生活の支柱となります(注3)。

豊富なモノが内外から祭祀センターにもたらされ、余るほど集まった食料を背景に、農作業に従事せずに様々な衣食住に関する道具をつくる手工業者が、物質文化を支えました。

交易ルートの支配や財産を守るために、防御施設(壁かべ)や軍隊もつくられていきます。

農耕民の富をめぐっては、周辺の乾燥草原地帯から遊動生活を送る牧畜民が侵入することもありましたが、遊牧民にとっては農耕民と持ちつ持たれつの関係を築くことも生きていくためには重要。畜産物や軍事力を農耕民に提供し、見返りに農耕民の食料・工芸品を得ることもおこなわれました。これを「交易」といいます。銅、金、銀製品が出土するのはこの時期からです。つまり、地域外の乾燥地帯から物品をはるばる運んでくることのできる牧畜民の存在や、輸送ルートが存在したことを物語っています(注4)。

このように、都市の経済力や物質文化(=文明)の刺激を受けつつ、異なる生態系にある人間集団が交易を通して密接に絡み合い、相互に影響し合うようになっていくわけです。

(注1)クライブ=ポンティング,石弘之訳『緑の世界史(上)』朝日新聞社,1994,p.80。

(注2)上掲,p.95。

(注3)祭祀センターの出現は、都市=文明の出現の前提条件というわけではありません。また同様に、定住農耕が都市=文明の前提情景というわけでもありません。

ここでは少なくとも、前4000年紀頃のウルク文化の時期の経緯について述べているだけですから、これをもって「人類の世界史の法則」を打ち立てることなどできません。

(注4)後藤健『メソポタミアとインダスのあいだ─知られざる海洋の古代文明』筑摩書房、2015、p.32。

●前12000年~前3500年のアフリカ

◆アフリカ大陸のサハラ沙漠は現在よりもはるかに湿潤で、草原や森林も分布していた

この時期には「緑のサハラ」で農耕・牧畜も営まれる

西アフリカでは、サハラ砂漠(現在のアルジェリア)にこの時期の岩絵群が残されています。

狩猟や牧畜の様子が描かれており、当時のサハラ砂漠一帯が緑に覆われていたことがうかがえます(◆世界複合遺産「タッシリ=ナジェール」、1982。当時のサハラを「緑のサハラ」といいます)。

北アフリカのナイル川流域には、灌漑農耕を営む集落が出現し、前5000年~前4000年の先王朝時代、前4000年~前3500年のナカダ文化Ⅰ期には政治的な統合もすすんでいきます(注)。

(注)エイダン・ドドソン、ディアン・ヒルトン、池田裕訳『全系図付エジプト歴代王朝史』東洋書林、2012、p.44による。古代エジプトの年代については諸説あります。

●前12000年~前3500年のヨーロッパ

農業は,西アジアから地中海東岸(西南アジアと気候があまり変わらないのでスムーズに受け入れられました)・黒海こっかい北岸や小アジア(しょうあじあ。アナトリア半島。現在のトルコ共和国のある地域です)からバルカン半島を経由して東ヨーロッパ・南ヨーロッパにも伝わって,前5000年~前4000年には黒海の北岸からウラル山脈に広がります。

気候が冷涼れいりょうで西南アジアと異なり鬱蒼うっそうと茂った原生林のある中央ヨーロッパや北ヨーロッパに農業が伝わるのはもっと後のことになります(前3000~前2000年に北西ヨーロッパ,さらに1000年遅れることデンマーク,スウェーデン南部に伝わります。作物もオート麦やライ麦がもちいられました)。

地中海沿岸ではオリーヴ,ブドウ,イチジクの栽培も始まっています。

新石器時代のマルタ島とゴゾ島には、巨石神殿の遺跡が残されています(ゴゾ島のジュガンティーヤと、マルタ島の5つの神殿)(世界文化遺産「マルタの巨石神像群」、1980,1992範囲拡大、2005範囲変更)。

北極圏の周辺では,中石器時代が続き,狩猟採集生活を送る人々が生活しています。

(注)クライブ=ポンティング,石弘之訳『緑の世界史(上)』朝日新聞社,1994,pp.81-82

ーーーーーーーーーーーーーー

アジアと南米の文明の発祥は日本だった?

2017/04/01 2017/04/02

アジアと南米における各地の文明の年代を比較しますと、

1.中国:黄河文明

ブリタニカ国際大百科事典によりますと、

黄河文明が起こったのは、

紀元前4800年ごろすなわち約6800年前からと記述されています。

2.朝鮮半島

約6000年前から櫛目文土器が出土し始めています。

それ以前は土器の出土はありません。

3.南米:インカ帝国

ブリタニカ国際大百科事典によりますと、

インカ帝国が栄えたのは13世紀からとされていますが、

紀元前2000年ごろすなわち約4000年前には、

すでに文明が起こっていたという記述があります。

エクアドルで縄文土器によく似た約5500年前の土器が見つかってい

ます。

4.日本:縄文文化

鹿児島の上野原遺跡から、

約8000年前のツボ型土器や耳飾りが見つかり、

高度な文明があったことが分かっています。

この文明は火山噴火によって消滅しています。

*土器の年代だけで言えば信ぴょう性を問題にしなければ中国などでは約2万年という報告があります。

ここでは文明と認定されていることを前提としています。

これらの年代を比較しますと、

日本の鹿児島で見つかった土器の年代が最も古いことが分かります。

ところがこの文明は約7300年前に硫黄島で起こった火山噴火によって消滅したのです。

すなわち南九州は人が住めない状態になったということです。

当然そこの住民は生活の場を求めて拡散したはずです。

可能性として大多数は北部九州へ逃れたでしょう。

恐らく一部の人が朝鮮半島や中国大陸、

中には南米に命がけで逃げた可能性も考えられます。

上記のように、

黄河文明はこの大噴火の500年も後ですし、

朝鮮半島で出土し始める土器の年代は1300年も後のものです。

また南米エクアドルで見つかった土器は1800年も後のものなのです。

南九州から海に漕ぎだすと、

対馬海流や黒潮に流され、

黄河流域や南米に流れ着いたということは十分考えられます。

もしこの推測が正しければ、

アジアおよび南米の文明の発祥は日本だった。

ということになるのではないでしょうか。

遺伝子にGm遺伝子というものがあります。

この遺伝子は人種によって異なることが分かっており、

いずれの地域もGm遺伝子のうちの2つの成分が共通しているのです。

これは遺伝子的にも何らかのつながりがあることを示唆しています。

日本の縄文文化は世界的に見ても非常に古く、

しかも高度な文明であることが分かっているのです。

硫黄島で起こった火山の大噴火が文明を拡散させたとすれば、

これは正に、

『文明のビックバン』

が起こったということになるのではないでしょうか。

以上の記事はあくまでも推測の域を出ませんが、

南九州の高度な文明を築いていた住民が、

火山噴火の後どこかへ拡散したことだけは確かなのです。