ウルク後期最末期のエアンナⅣa層時代では、多数の出土遺物からウルクで粘土板文字記録システムが成立し、シュメール都市国家時代が開始されていることが知られるという。

ウルク絵文字は後の楔形文字の直接の祖形となったことが知られているとされ、現在明確に認識できる世界最古の文字で、狭義の「歴史」(文字で書かれた歴史)がここに始まったことになる。とされている。

しかし出土したウルク絵文字粘土のほとんどすべてがモノと数字を表示しているだけである。

メソポタミアにおける文字の始まりが、経済というきわめて実用的な動機から発生している。という。

ウルク絵文字粘土板や数字粘土板はウルク後期になって初めて出現するようになるのだが、長期間にわたる経済活動の一つの帰結として文字が発生したものと思われる。つまり文字の発生以前に文字の前史が想定されるわけである。という。

その前史となるのは何なのだろうか

これだけ詳細にシュメールの歴史が明らかにされてきたのだが、暦に関しての歴史は未だに良く分ってきていない。

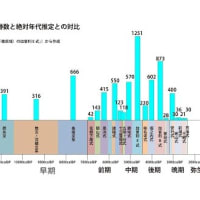

縄文時代との対比から年表

縄文時代早期から前期は明らかにシュメールに先行する時代である

縄文時代早期に現れた波状突起口縁の土器

明らかに数字を示していることが分る。

何故このような数字が土器に表されたのか

縄文時代早期の 2、4、6,という数字、このような数字が重要とされたのは、太陽暦と太陰暦であると考える。

先ず知られることは、2は夏至と冬至、一年がこれにより支配されている。

次に冬至から夏至までの期間182.5日、この間に月は6.08回の朔望を繰り返す、これが知られたものと考える。太陰暦の原型が出来たのだと思う。

6波状突起口縁の土器

4は何か、それは春分秋分の2分とそれに続けて、季節の始まりを捉えるために、季節間を2分したものと考える。季節の開始を示す立春、立夏、立秋、立冬の把握である。

これは月のケースと同様に半年182.5日に対して4分したものと思う。

半年をベースとして 182.5日/2 91.2日 春分、 秋分

季節の始まりは 91.2日/2 45.1日 立春、立夏と 立秋、立冬

縄文時代早期にはここまでの暦が完成して、波状突起口縁の土器が供献土器として作られていた。

4波状突起口縁の土器

この時期は明らかにシュメールに先行していたものと思う。

図はお借りしました

引用ーーーーーーーーーーーーーー

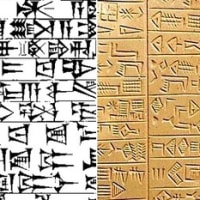

ウルク絵文字

2. ウルク後期の遺跡から発見される遺物のうち、最も注目される遺物のひとつはウルク絵文字粘土である。ウルク絵文字は後の楔形文字の直接の祖形となったことが知られている。現在明確に認識できる世界最古の文字で、狭義の「歴史」(文字で書かれた歴史)がここに始まったことになる。

3. ウルク絵文字がなぜ発明されたのかについては、ここ30年間ほどの研究で、考古学者や古文献学者の間でひとつの確たる合意が形成されるようになった。

それは、大量で複雑なモノの動きを記録する必要性から生まれた、という結論である。出土したウルク絵文字粘土のほとんどすべてがモノと数字を表示しているだけである。

メソポタミアにおける文字の始まりが、経済というきわめて実用的な動機から発生していることは興味深いものがある。

ウルク絵文字粘土板や数字粘土板はウルク後期になって初めて出現するようになるのだが、長期間にわたる経済活動の一つの帰結として文字が発生したものと思われる。つまり文字の発生以前に文字の前史が想定されるわけである。

++++そうなのか 数字は縄文時代に波状突起口縁の土器に記録されていた

ーーーーーーーーーーーーーー

9)シュメール初期王朝の終焉

考古学的時期であるウルク期(BC3800年頃~BC3000年頃)には、ロクロ製の無文土器と円筒印章の製作が始まている。

ウルク期後期(BC3300年頃~BC 3100年頃)、シュメール南部ウルクで大公共建設物が盛んに造られる。

そのウルク後期最末期のエアンナⅣa層時代では、多数の出土遺物からウルクで粘土板文字記録システムが成立し、シュメール都市国家時代が開始されていることが知られる。

この時代、特にウルクを中心に、シュメール南部に都市形成の動きが活発になり、ウルクの面積は約100haに達し、大神殿がいくつも造営された。ウルクの天空神アヌの10層の大神殿の最下層 は 9m近くの高さあり、既に縦80m、横30mと大規模に達していた。

ガウラ(テペ・ガウラTepe Gawra遺跡)では見張り台や要塞と考えられる建物址が発見されていることなどからかなりの町邑が形成されていたようだ。 イラク北部、チグリス川上流のニネヴェの北にある先史時代のテルある。先史時代の『テルTell; Tel』を、アラビア語では「人工の丘」を言う。テペ Tepe・タルTal・タペTapeなどとも呼ぶ。西アジア一帯に分布する丘状の遺跡は、日干し煉瓦や石積みの建造物が廃墟となった跡地に新たな建築が繰り返されるため、石材などが堆積して小高い丘になる。オリエント世界の多くの古跡名に、『テル』が冠せられるのはこのを意味する。

1931~38年に、アメリカのオリエント学者,E.A.スパイザーらがテペ・ガウラ遺跡を発掘し、ハラフ期から始まりバビロン第1王朝にいたる 20層の文化層を明らかにした。この遺跡の層位の移り変りが明瞭なので、北メソポタミアにおけるウバイド期・ウルク期の標準遺跡となった。

青銅器が製作された頃、粘土板に刻まれた絵文字群が使われる。粘土板には支配者をさす称号『エン』、人々の集りをさす『ウ(ン)キン』、その他役職名や手工業各職種を区別する文字、シンボルによる神名表現、牛・ロバ・羊・ヤギ・大麦・ナツメヤシ・犂・魚類を示す日常生活文字などが、複雑な数体系で区分されて表記されていた。