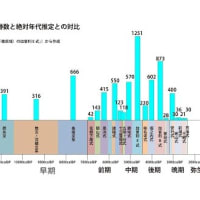

金生遺跡・大配石の建設経緯を推定した

金生遺跡の最初は配石先端に建物が作られて始まったとされている

その時期は立春観測が必要とされるように成った時期、 3波状突起口縁の土器が作られた縄文中期半ば頃だろう

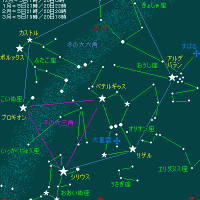

まず茅が岳からの立春の日の出が観測できる位置あること、同時に冬至には甲斐駒ヶ岳の峰に日が沈む位置にあることを立地条件として選定したものと考える

初期、大配石が作られる以前は杭や石などの目印を置いて、日の出の太陽観測を行っていたものだろう

その後

従来から行われていた冬至祭祀に合わせて冬至の日の出ラインを決めたと思う

それから大配石の東側の楔形の部分が建設された

大配石の北側の端のラインは、冬至の日の出に合わせて決めたものだろう、南側には特別な限定するラインは無いようだ

次には更にその西側に、立春観測の石棒を設置して、それを囲む石組みが作られた

その後その西、その先に立秋の男根型石棒を設置して、立春石組と合わせて日の出方位を出したものと思う

配石先端 ↑

楔形配石部分

↑立春石棒配石区画

↑ 男根型石棒配石区画

立春石棒配石区画 立秋の男根型石棒区画

立春石棒配石区画 ーーーー楔形配石区画ーーーーーーー先端

図はお借りしました 加工しています