●弓矢の発明 15000年前頃

・化石資料や洞窟壁画等から判断して、弓矢の発明はおそらく16000~14000年前頃。とされている

●農耕・牧畜の開始 12000年前頃

・農耕:西アジア、東南アジア、中央アメリカ、西アフリカ起源の農耕があるが、最も古いと言われているのは、中東の麦栽培。北シリアから栽培種の小麦が発見されている。しかし

(野生種と異なり、穂が実っても種籾が落ちにくく、収穫→種まきを前提とした品種に改良されている)

このように云われているが、これを見ても分るように、原種は元々は種が穂から落ち易いものだったが、小麦は既に種籾が落ちにくく、品種改良されていたという。この情況であれば弓矢の開発に先んじて、小麦栽培が始められて、ここまで改良されていたと考える方が正解では無いだろうか。

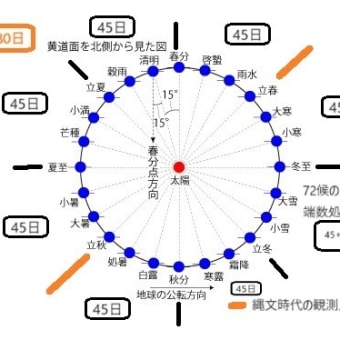

この時期の情況を土器に記録して残していたのは縄文草創期で、無文土器ないし豆粒文土器がそれに当たるものと考える。

ツルマメは蔓は長いものは4mくらいにまで伸びて、多くのさやをつけます。20個体で約13,000個の種子をつけたという観察例もあり、量的にも確保がし易いようだ。

河川敷や開けた野原等の自然環境がある程度攪乱された環境を好むとされるので、縄文時代にも集落周辺で増殖したものだろう。

ツルマメの莢は弾けて種を飛ばしてしまうので、これら細かい殻の無い種を採集するには土器が必要であった。

籠では無く土器が必要

小麦の場合には種に芒、籾殻があり、穂から落ちても籠の容器で採集でき、土器の容器は必要で無かったようだ。

麦の種

また麦は脱穀と粉砕に多大な労力を必要としたようだ。その粉砕過程で石臼が出来、それが容器にも転用され、土器は必要とされなかったという経緯では無かろうか。

石臼

小麦に比べて、マメ類は種をそのまま食べられるので、採取以後の調理は小麦のような粉に引くという大変な労力は必要なく、容易である様に見える。

図はお借りしました

引用ーーーーーーーーーーーーーー

ツルマメは、日本全国の道ばた、野原、いたるところにふつうに生えています。ちょっとした攪乱を受けた場所に多いように思います。

大豆の原種といってもツルマメと畑の大豆はかなり姿形が違います。畑の大豆は直立していて80cmくらいの高さになります。茎は結構太くてがっちりとしています。一方でツルマメは、名前の通りに蔓植物で茎は細くて他の植物に巻き付きます。葉も豆も大豆よりかなり小さいです。

ツルマメは人に利用されていく中で栽培植物である大豆へと姿を変えていったようです。

日本へは他の栽培植物と一緒に大陸からやってきたとされています。

大豆の栽培種化は中国で起こったとされていますが、ツルマメは日本にも自生しますので、一部は日本でも栽培種化されたのだろうといわれています。

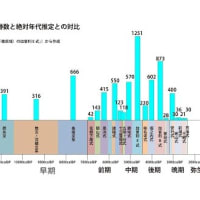

日本ではツルマメについては縄文草創期(約15,000~12,000年前)に、大豆については縄文後・晩期(4000~2300年前)に利用されていたことが分かっているそうです。

葉が落ちる頃には豆がよく目立つ。しかし熟すると半分くらいは触るとはじけて飛んでしまう。

ツルマメの豆は、長さが4~5mmほどの小さなものです。大豆同様に食べることができます。蔓は長いものは4mくらいにまで伸びて、多くのさやをつけます。20個体で約13,000個の種子をつけたという観察例もあります。根気強く集めれば話の種にはなると思います。

ーーーーーーーーーーーーーー

ダイズの原種と考えられるのが、ツルマメである。ノマメとも呼ばれる。

日本では九州から北海道まで全国的に認められ、中国・韓国等の東アジア、およびシベリア東部に分布する。

河川敷や開けた野原等の自然環境がある程度攪乱された環境を好む。

名前の通りつる性の1年生草本で、他の植物に巻きついて生育する。つるは長くなると4mにも達するという。

葉、サヤ、種子の形状はダイズによく似ているが、サイズはとても小さい(写真参照)。

ツルマメとダイズは自家受粉するが、一部は虫媒により他家受粉する。ツルマメとダイズ間の遺伝的障壁はほとんどなく、基本的に交雑可能である。

ダイズ起源へのアプローチ

ハーランの中国起源説は妥当な推測である。中国の文献や考古学的証拠からも、4000年ほど前には栽培が始まっていたらしい。しかし、一口に中国と言っても範囲は広い。ツルマメとダイズの遺伝子の比較によって起源地を特定できないか。ダイズ化に至ったツルマメの系統が分布している地域こそ起源地に違いない。

研究結果が積み重ねられてきたが、どのように解釈するかが難しい。と言うのは、ツルマメとダイズ間には、少なくない遺伝子の行き来が存在するからである。両者が隣接する複数地域において、中間型(種子サイズ等)の自生が確認されている。

また、ダイズの品種改良に、多様な特徴を持ったツルマメが積極的に活用されてきたという事実もある。

ーーーーーーーーーーーーーー

●弓矢の発明 15000年前頃

・化石資料や洞窟壁画等から判断して、弓矢の発明はおそらく16000~14000年前頃。

・それまで使っていた槍は基本的に防衛具、槍を投げて獲物を狙うこともできるが確度は低い(しかも矢のように何本も持ち歩けない)。それに対して弓矢はスピード、命中率とも抜群、まさに革命的。(スポーツ競技のやり投げとアーチェリーの違いを想像してみればいい)

・また槍を投げるという行為(投槍器含む)は身体運動の延長であるのに対して、弦の張力を利用した弓矢は、力学の応用という点でも画期的。

○弓矢という飛び道具の発明は、人類の知能進化の結晶物=工夫思考と無限の試行錯誤の賜とも言える。

※弓矢の発明をもって人類の防衛力は飛躍的に向上、ようやく洞窟生活から脱し、徐々に地上へと生活の場を移していく。(洞窟→地上→定住→住居や土器etcの発明へ)

●農耕・牧畜の開始 12000年前頃

・農耕:西アジア、東南アジア、中央アメリカ、西アフリカ起源の農耕があるが、最も古いと言われているのは、中東の麦栽培。北シリアから栽培種の小麦が発見されている。(野生種と異なり、穂が実っても種籾が落ちにくく、収穫→種まきを前提とした品種に改良されている)

・牧畜:牧畜も多地域起源だが、最も古いと言われているのは、中東丘陵地帯の羊飼育。化石資料から、少数の種オスと多数のメスが管理飼育されていたとされる。(牧畜においては、性闘争を制御するため、種オス以外の残りのオスは食肉用に殺したり去勢するのが一般的。メスは搾乳のため比較的高齢まで飼育される)

●何故、農耕・牧畜をはじめたのか?

○気候変動:寒冷化→食糧不足から必要に迫られて農耕・牧畜を開始した

・15000~13000年前頃は、地球規模での温暖化→森林が広がった時期。地上に出た人類は、主に狩猟採集生活を営んでいた。(狩猟に加え木の実を採集、海辺では魚や貝)

・ヤンガードリアス期13000~11000年前頃は、地球規模で急速な寒冷化→森林減退。狩猟採集だけでは深刻な食糧不足に陥り、食料生産=農耕・牧畜を開始する必要に迫られた。

○数百万年にわたる知能進化が生産様式の転換を可能とした

・洞窟から出てわずかの期間に農耕・牧畜を可能にしたのは、数百万年にわたる人類の知能進化(共認機能→観念機能進化)のおかげ。自然を観察・注視し続ける中で、自然現象、植物、動物の習性等の知識を十分蓄えてきたことが、生産様式転換の実現基盤。

※弓矢の発明→農耕・牧畜の開始以降、人口は飛躍的に増大していく。(集団規模も数十人→数百人規模へ拡大)

ーーーーーーーーーーーーーー

シリアにある、11500-7500年前頃とされる新石器時代の遺跡、アブ・フレイラ遺跡から出土した人骨には、脊髄損傷、足指の重い骨関節炎、大腿骨や膝の骨の変形といった、旧石器時代の狩猟生活を送っていた人類の骨には見られない特徴が確認されている。このことは、当時の農耕が、狩猟と異なって、いかに過酷な重労働であったかを物語っている。

ーーーーーーーーーーーーーー

黒大豆

黒大豆も日本では古くから栽培をされていました。

その起源は定かではありませんが、倭名類聚抄(935年)に当時の食品として烏豆という記載があり、 平安時代にすでに黒大豆は栽培されていたと考えられます。大粒の品種は、正月用の煮豆に重宝されています。煮豆用には晩生品種が喜ばれますが、栽培期間が長いことなどから病虫害を受けやすく、早生品種に比べ栽培が難しいとされています。そんなこともあり、黒大豆の産地では晩生品種の枝豆用も増えてきた印象があります。

青大豆

青大豆は緑色の大豆で、見た目が似ているグリーンピース(エンドウ豆)とは異なります。この緑色は葉緑素によるものです。日本各地で在来の大豆として栽培されています。

栽培は気難しいようで、あまり出回りませんが甘みが強い品種が多いようです。青大豆の機能性も調べられており、抗アレルギー性が見出されています。ただ、生産量が少ないこともあって、黒大豆ほどメジャーにはなっていません。青大豆のきな粉は「うぐいす粉」とも呼ばれ和菓子で使用されますが、着色料で補色したものが多いのが残念ですね。

茶豆、その他

茶豆とは薄皮が薄茶色だったり、莢のうぶ毛が薄茶色なことから茶豆と呼ばれるようになったとされていますが、品種が色々あり、あまり厳密に考えない方がよさそうです。茶豆は主に東北地方で栽培されており、新潟県等、特産化が各地で進められています。なかでも地域特産のブランド豆として「だだちゃ豆」が有名です。

「だだちゃ豆」は「だだ茶豆」と誤記されているのを見ることがありますが、名前のルーツは色ではありません。庄内地方の方言で「お父さん」のことを「だだちゃ」ということが名前の由来とされています。「だだちゃ豆」も茶豆の仲間ですから、「だだ茶豆」と間違われるようです。

尚、「だだちゃ豆」も茶豆も、枝豆として、独特の香りが人気となっています。種皮が茶色なので茶大豆でもよさそうですが、枝豆としての茶豆の呼称が一般的で、茶大豆という呼び名はあまり見ません。

生産量はぐっと少なくなりますが、上記以外にも赤大豆や青大豆の1種で黒い模様が入ったツートンカラーのくらかけ豆といった在来種もあります。

在来種の大豆は味や香りが良いといった特徴があるため今まで絶えずに栽培されてきました。

栽培が難しい品種も多く、各地で細々と維持されているのが現状です。第6次産業の振興を目的として、品種改良も進められているようですが、貴重な大豆の在来種は大切にしたいですね。