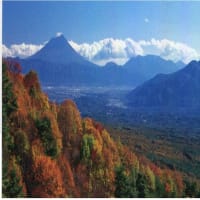

現代人は暦があるから冬至は直ぐ分る。現代の暦に基づいて、冬至の日に縄文遺跡 金生遺跡の配石遺構の現場に立って日の出を見たとき、縄文人の中に加われた、と言うことを肌で感じたのが始まり。

快晴の空の下この寒さの中、遺跡で縄文人の感じた寒さを共感できたと思った。

感覚としては縄文人と同じものを感じられたのだろうと。しかし縄文人は何時が冬至なのか知らないから、何日間ここで日の出を見詰めていたのだろうか。

寒冷化する気候変動に遭遇して、冬至を待つ縄文人は、冬至前後の十日間程、毎日この日の出を見続けていたのだろうと思う。

太陽の運行について、明日はどうなるのかを知らない縄文人は、南に向かって遠離り、弱まり行く太陽を見て、安心して見ていたのだろうか、冬至にはそのまま何処までも太陽は遠くに行ってしまい、ますます寒くなったままになってしまうのか、その動向が分らなかっただろうから、不安と心配だっただろうと推察する。

こうした寒さに凍える状況の下に、配石の指す方向の先の、冬至の日の出を見ることで、この遺跡は縄文時代の天文台だという確信を持ったものです。

そうは言っても何の根拠もないもので、ただ信じているだけに過ぎない。

天災害は忘れた頃にやってくる

その時はその気になっても時間が経つとどうしても忘れてしまう

災害は直接の被害が無ければ よそ事 他人事、どのようにして 自分事とするか

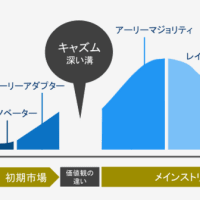

シンパシーなのかエンパシーなのか

シンパシーは49日もすれば過ぎ去って行くだろう。

時が過ぎても忘れず記憶に止めるにはどうすれば良いだろうか。

それも数百年ないし1000年を周期とするような災害について。

引用ーーーーーー

■エンパシーとは、「もし自分が〇〇だったら」を考えるスキル

心理学の世界で、エンパシーは「自己移入」とも訳されます。 自己移入とは、「もし自分が〇〇だったら」を考えること、 と言い換えると分かりやすいでしょうか。

自分とは異なる立場の相手を○○の部分に入れ、相手の考えや思いを想像して理解する。 これがエンパシーの意味する「共感」です。たとえ相手の考えに同意できなくても、いったん「自分事」として受け止めることで、 自分だったら何ができるかを考える力が養われます。

■なぜ、ビジネスにおいて「エンパシー」が必要なのか

ビジネスの世界においては、価値観や考え方が違っている、あるいはそもそもどんな価値観をもっているのか分からない、 という相手とも協働しなくてはなりません。そこで必要とされるのが、エンパシーです。

エンパシーによる共感は、たとえ相手の考えに賛成できなくても、 その心情を汲むことで分断を回避し、建設的な議論を推し進める力を生み出します。 その力こそ、立場の違う相手と一緒に仕事を進め、成果を生み出すための源となります。

ーーーーーー

“sympathy” ってどんな意味?

まずは、よく “empathy” と比べられる “sympathy” の意味をサラッと見てみましょう。

これは「同情」と訳されることが多いのですが、英英辞書には、

the feeling of being sorry for somebody; showing that you understand and care about somebody’s problems

(オックスフォード現代英英辞典)

と書かれています。辛い状況にある人や、問題を抱えている人に対してのことを「かわいそう・気の毒に思う気持ち」ですね。

例えば、自然災害で被害にあった方たちを「気の毒だな」と感じる気持ちは “sympathy” で、誰かが亡くなったときの「お悔やみ(の気持ち)」も “sympathies” で表します。

つまり、”sympathy” は相手の辛さ・苦しさを感じとり、思いやる「あなたの気持ち」です。

“empathy” の意味とは?

“empathy” は「あなたの気持ち」のことではありません。

「共感」や「感情移入」と訳されたりしますが、ちょっと分かりにくいので英英辞書を見てみると、

the ability to understand other people’s feelings and problems

(ロングマン現代英英辞典)

「人の気持ち・問題を理解する能力」と書かれています。

苦しんでいる人がいたら、その人の立場に自分の身を置いて、痛みや苦しみ・気持ちを理解したり共有できる能力が “empathy” です。

ここでちょっとポイントになるのは「自分だったら」という自分主体の目線ではなく、あくまでも相手の目線で、相手が感じていること・思っていることに心を向けて理解するということです。

ーーーーーー

と、ここまでは『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』という本に書いた話である。

この本を出版したとき、意外な反応があったことは前にも書いた。本を読んだ人たちの多くが「エンパシー」という言葉について語り始めたのである。

正直、これには驚いた。英国や米国など、英語が母国語の国では、「エンパシー」はもう何年も前からクローズアップされてきた言葉だし、例えばオバマ前大統領などが好んでこの言葉を使っていたので様々なメディアにばらまかれ、もう「聞き飽きた」という人々もいるほど裾野まで浸透している(だからこそ学校でも教えているわけだし)。

そこで考えたのは、ひょっとして日本では「共感」という言葉は広く流通していても、その元ネタである「エンパシー」という英単語はあまり知られていないのではないかということだ。で、実はここでもたいへん厄介な問題があり、エンパシーは「共感」という日本語に訳されるが、シンパシーも「共感」と訳すことができるのだ。シンパシーのほうには「同情」や「思いやり」、「支持」といった訳語もあり、エンパシーは「感情移入」、「自己移入」と訳されることもある。

いずれにしろ、日本語になると「エンパシー」も「シンパシー」も同じように感情的・情緒的というか、単なる「お気持ち」の問題であるような印象を与えてしまう。つまり、「身につける能力」というより、「内側から湧いてくるもの」のように聞こえるのだ。これだと、エンパシーという言葉の訳は、英英辞書とはずいぶんかけ離れたものになる。特にエンパシーの訳語に「ability(能力)」という言葉がまったく反映されていないのは奇妙だ(と同時に、なぜ日本でそうなっているのかは面白い点でもある)。

正しい言葉の意味を知る上でも、エンパシーについて書かれた本の邦訳を読んで理解する上でも、エンパシーという単語の日本語の定訳をいつまでも「共感」という表現にしておくのは問題なのではないか。近年、日本語のSNSなどで見かける「共感は危険」「共感にはもううんざり」といった論調にしても、エンパシーもシンパシーも「共感」という日本語に訳されている限り、それはいったいどっちのことを言っているのかわからない。

ーーーーーー

「エンパシー」とは、同意や賛成はできなくても、なぜそういう意見を持っているのだろうと、その人の立場に立って想像してみるスキルのことで、英語では「他者の靴を履く」という表現でも説明されています。

歴史を学ぶ際に、その時代に生きた人たちの靴を履くことによって、“自分たちとは違う存在”として、切り離して考えてしまいがちな相手だとしても、一人ひとりが違う人間として見えてくるようになると、ブレイディさんは考えています。

戦争が社会進出の場になった悲劇

女性たちは、なぜ戦争を後押しするような活動にのめり込んでしまったのか。

その理由は、「女性たちの社会進出の場だったから」だとブレイディさんは指摘します。

ブレイディみかこさん

「国防婦人会の活動は、彼女たちに許された唯一の社会進出でした。それまで、台所の中で“小さなストーリー”を紡いできた女性たちは、活動を通じて初めて自分の行動が、国家の運命つまり“大きなストーリー”を動かしているという感覚を持てたのではないでしょうか。例えば、息子を戦争に出した母親が、戦地の兵隊たちに物資を送るボランティア活動に熱中したり、若い女性たちがお姑さんと過ごす息苦しい家の中から抜けだし生き生きと国防婦人会の運動に参加したりと、それぞれに生きがいを見つけていった。その裏側には一人ひとりの人生があって、心があって、そして活動にのめり込んでしまったんだと思うんです」

もともと家庭にいた女性たちは、家族の世話で忙しく、いつも“誰かの靴”を履いている状態でした。

そんな女性たちの助け合いの活動、託児所や養蚕の講習会などの形態で始まった活動が、戦時中になると戦争を後押しするものに切り替わっていきました。

ブレイディさんは、女性たちの中には“兵士の靴”を履いてエンパシーを働かせて一生懸命になって活動していただけの人もいたのではないか、そして、そのエンパシーを搾取していたのが当時の陸軍であり国家だったと、戦時下の女性たちに寄り添います。

そして、その女性たちの姿には現代の女性たちが投影できると言います。

ブレイディみかこさん

「彼女たちが一様に洗脳されていたわけではなく、それぞれの理由や背景があって、前向きに活動していたことを知って、私自身も衝撃を受けました。そして、改めて彼女たちは私たちと同じ人間だったんだなと実感したんです。銃後の女性たちの姿は、あの時代だけの特別な話ではなくて、今の自分たちにも起こりうる話だと思います」

現代にも見られる「エンパシー」の搾取

ブレイディさんが懸念しているのは、「エンパシーが搾取されていること」。

ブレイディみかこさん

「新型コロナウイルスによる緊急事態が続く中、国を動かしている人たちが、『今は大変だから、あなたたちも自助で頑張ってください』と言ったときに、国民が『なんでそうなるの?』と思えないような状態に陥っていると思います。これもある種のエンパシーの搾取で、被支配者側が“支配者側の靴”を履いてしまい、『確かに今は緊急事態だし、しかたないよね』と、知らず知らずそうなってしまう」

そうなると、自分の靴を疎かにして、もともと自分がどんな靴を履いていたかもよくわからないような状態になってしまうとブレイディさんは警鐘を鳴らします。

ブレイディみかこさん

「(物資が極端に不足していた)戦時下では、金属製品の供出が義務づけられていたため、ご近所間で『あそこの家には、鍋がもっとあるんじゃないか』と、互いに目を光らせ合うようなことがありました。そして、それがエスカレートして、国防婦人会は志願兵のリクルートにも使われていたそうです。供出するものが、鍋から人間に変化していく過程は非常に恐ろしいものだけど、女性たちは決して外では『おかしい』と本音は言えなかったのです。今の日本も、いまだに本音が言いにくい社会のように思えます。たとえ自分たちにとって切実なテーマであっても、本音で話し合うことをしないから、誰も望まない社会へ向かっていっているように感じるんです。そういった部分は、当時と今の社会で、通じる部分があるのではないでしょうか」

エンパシーの搾取から逃れるために

ブレイディさんによると、本来「エンパシー」は生身の人間に対して働かせる想像力のことで、政府や国家のような抽象的な対象の靴を履いてしまうと、非常に危険なものになりかねないといいます。

エンパシーは社会を回していくためには必要なものではあるものの、特に緊急時は人間の尊厳が踏みにじられやすい状況に陥りがちなので、今こそ「自分の靴を明け渡さず、誰にも支配されない。自分の人生を生きる」という軸が重要だと、ブレイディさんは考えています。

ブレイディみかこさん

「自分の靴を明け渡さずに歩んでいくために大切なのは、“常識を疑え”ということだと思います。戦時下でも、もし一人ひとりに常識を疑う力があったら、立ち止まって考えるチャンスがあったのではないでしょうか。鍋はまだ供出できても、人間はさすがにだめだろうと思えたかもしれませんよね。一度立ち止まって考える教訓を残していると思います。今も、日本がいい方向に向かっていると思っている人はあまりいないのではないでしょうか。基準になるのは、生身の人間しかいません。私たちが私たちとして生きていけるのか。生きづらいのであれば、何かが間違っているし、生身の人間を犠牲にする社会はおかしいと思います」

「変わりたい」フツフツとした思い

今回のNHKスペシャルでは、戦時中に国防婦人会の活動に参加していた母親を持つ92歳の女性が、母親たちの活動が結果的に戦争協力につながってしまったことを教訓に、常に新聞を読み、社会の動きから目を離さないことを自らに課している様子を紹介しています。

そうした人たちから学ぶことが大いにあると、ブレイディさんは最後にこのような言葉を寄せてくれました。

ブレイディみかこさん

「現代の女性たちは仕事に家事に非常に忙しく、ニュースを読む暇もないという人も多いとは思いますが、ふだんから政治へ意識を持っておかないと、何かあったときにワッと流されてしまう。現状として、日本のジェンダーギャップ指数は、特に政治の分野においてひときわ目立って低く、女性が政治の世界から切り離されていることは昔とそう変わらないのではないでしょうか。ただ、日本の女性たちからは、近年“変わりたい”というフツフツとした思いが感じられています。自分ばかり追い詰めるのではなく、自分が自分として生きられる場所を、自分の手で見つけていってもらいたい。小さなことですが、自分の本音を言ってみるだけでも、何かが変わると思うんです。きっと、これから女性たちはいい方向に変わっていくと、期待しています」

「NHKスペシャル 銃後の女性たち~戦争にのめり込んだ“普通の人々“~」8月14日(土

ーーーーーー

サッチャーに心酔する「自助の精神」は前世紀の遺物

――片や菅首相はコロナ禍のさなかで「まず自助」を打ち出しました。Go Toキャンペーンには1兆円以上つぎ込んでいるのに。

ブレイディ あれには大変驚きました。折しもテレビで「80年代のサッチャーと労働組合の戦争」を描いたドキュメンタリーがやってましたが、「サッチャーはシンパシーはあったけどエンパシーはなかった」と当時の側近が語っていたんです。身内の人や周辺の立身出世してきた人たちにはすごく優しかったが、庶民の気持ちは全くわからず、また、わからなかったからこそ冷徹な弱肉強食の経済政策を強行できたのだと。

結局、サッチャーやレーガンの時代にはじまった新自由主義の発端において為政者にエンパシーが欠如していたというのはすごく象徴的です。新自由主義経済と能力主義(メリトクラシー)という亡霊が席巻し、格差がどんどん拡大した。

――「亡霊」の最たるもので、一番衝撃的だったのは“負債道徳”に関する実例です。マラリア撲滅支援の撤退でたとえ5000人の子供たちが死んだとしても、国の債務返済のためなら財政支出を絞ることは仕方がない、といった非人間的感覚。人が経済の仕組みのなかで圧殺されていくことを黙認するシステムの頑迷さは、もはや「呪い」としか言いようがありません。

ブレイディ 日本ではデフレがずっと続き、いわゆるアベノミクスの3本の矢は金融緩和はやったけど財政出動は全然足りなかったという評価も多い。私は一貫して緊縮財政を強く批判してきましたが、コロナ危機のさなかの今こそ政府がお金を出さないと間接的に死に追いやられていく人が沢山出てくる、政治の方向性が問われる分水嶺と言ってもいい時期。

今とくに辛いと思うのは、女性の自殺者が増えてること。社会のしわ寄せはまっ先に弱いところ、所得の低い層に現れます。沢山の女性や若者が一番簡単に切られやすい立場で働いていて、独り暮らしの同年代ぐらいの女性の話を聞いても、仕事への不安が非常に大きい。

失業者の急増や雇用不安を受けて、バイデンは、21世紀のルーズベルトになるつもりか、というくらい大規模な財政支出に踏み切りました。欧州でも財政規律を一時停止して、各国政府が景気を支えるために大規模な財政支出を行ってきたし、今後数年は継続する必要があるという声がすでに上がっている。一方、日本では「自助の精神」で、いまどき前世紀の遺物のサッチャーに心酔したような政策をとって、いったいどこに向かっているんでしょう。

自分と違う立場の、自分が知らない世界に住む人々の状況を想像する能力がエンパシーです。エンパシーの足りない政治家が多すぎると、「えっ、庶民がこんなにお金に困って明日への不安を抱えているときにマスク配るんですか?」みたいな、やることなすこと明後日の方向を向いた政策ばかり出てくる。彼らにはシュールなほどにエンパシーがない。

――本当にその通りだと思います。

亡霊の最たるものは「日本的空気」

ブレイディ いま、自助の精神、負債道徳、ジェンダーロール……さまざまな「亡霊」が日本を覆っています。「わたしがわたし自身を生きる」というシンプルなことがこれほど難しい社会もあまりない。その亡霊の最たるものは「日本的空気」かもしれません。空気という実体のないものに縛られて、言いたいこともあまり言えない、とくに政治的発言を自粛することが処世術になってしまっている。緑色のブランケットを敷いて自由に話し合えない環境では、民主主義も育ちようがない。

空気に身を任せるばかりでは、なんの解決策も見つかりません。新陳代謝が行われず機能不全を起こしている細胞は、一度壊して、新しく入れ替えていく勇気を持つこと。

「他者の靴を履く」エンパシーを働かせることは、ちょっぴり疲れることかもしれないけれど、自分を自由にしてくれます。

他者に言いたいことを言わせるというのは自分も言いたいことを言うため。「利他」と「利己」は矛盾する概念ではなく、実はつながっているし、混ざり合っている。

とくにいろいろなことが混乱しているカオスな時代には、生き延びるために互いに助け合わないといけないから、利他的に振る舞うことが実は利己的にもなる。それは、利他も利己も結局は、「利人間」の行為だからです。システムや国家や企業のための利ではなく、生身の人間を利するための振る舞い――そんな原初の「助け合う本能」の輝きこそがアナーキック・エンパシーの核心であり、社会の様々な「亡霊」から人間を解放する道筋だと思います。