初稿 2023.02.07 AIの説明追加 2023.03.19

マメ類と麦の採集性の比較

縄文時代草創期 西アジア 金生遺跡 大配石 太陽暦観測施設

肥沃な三日月地帯では農耕は始まる前から野生のイネ科のムギを採集していたという、野生のムギは種子をなるべく広い範囲に散らすため種子を含んだ小穂が脱落する性質を持っていた。

ところが突然変異で非脱落種のムギが現れると、それは人が播種しなければ次の世代を残せない。

栽培種のムギは、この脱落性を有する野生種の遺伝子に突然変異が起きて非脱落性の遺伝子をもつ一粒のムギの個体に遡る。という

突然変異が起こり、性質が固定するまでには数千年間かかったと云うようだ。

マメ類の場合も同様で有ると思うが、最初の採集の時点でこの細かい種は手編みの籠では採集できない。

マメ類の場合

ヤブツルアズキ

マメ類では編み籠の容器では採集するのが難しい

籠では目漏れしてしまうので、それを防ぐために土器が開発されたものと考える。

麦では小穂でも芒があり採集可能と思う。

その後の調査で、土器開発の最初の頃については、

引用します----ーーーーーーーーーーー隆起線文以前の段階に比較的多い形態として、肥厚口縁に単純な文様を施文する一群がある。神奈川県寺尾遺跡第 Ⅰ文化層(神奈川県教育委員会 1980)出土例に代表される刺突文(寓紋)土器、東京都多摩ニュータウンNo.796遺跡(東京都埋蔵文化財センター1999)出土の斜格子目沈線文土器などがあり、これらの肥厚口縁系の中から次の隆起線文系土器が系統発生したとみる説もある(粟島 1988)。大塚達朗(1990・91)は斜格子目紋一宿紋-隆起線紋の変遷を論じている。胎土に繊維を混入する例もある。

----ーーーーーーーーーーーー引用終わり

このような土器が存在した様子があり、編み籠を想定することが出来るのでは無いかと思う形態をしていたようで、興味深い。2023.07.31追加しました。

図はお借りしました

引用しますーーーーーーーーーーーーーー

肥沃な三日月地帯では農耕は始まる前から野生のイネ科のムギを採集していたが、野生のムギは種子をなるべく広い範囲に散らすため種子を含んだ小穂が脱落するようになっていた。これだと採集するのが手間がかかる。

ところが突然変異で非脱落種のムギが現れると、それは人が穂から小穂を脱穀して播種しなければ次の世代を残せない。

栽培種のムギは、この脱落性を有する野生種の遺伝子に突然変異が起きて非脱落性の遺伝子をもつ一粒のムギの個体に遡る。

ーーーーーーーーーーーーーー

アワ,キビが長期に優占できる場所は,高温期に雨が降り,低温期には乾燥するステップ気候の火山岩地帯である。このような場所では,乾期(冬)に水を得られないので,人間が通年で定住することはできない。

テリトリー内を遊動しながら生活する人間は,水が得られる雨季(夏)だけは,アワ,キビの草原で,キャンプを設けて滞在できる。アワ,キビの子実が稔り始める9月に,群落の近くにキャンプを設ける。男性たちは,ステップに棲息する,オオノロやサイガの狩りに出かける。女性たちは,アワ,キビの群落のそばで,スズメの群れを追い払う。スズメを追わないと,スズメの大群が,脱粒する前のアワ,キビの実を食べてしまうであろう。

アワ,キビが稔ってきたら,穀粒が落ちる前に,穂刈りして収穫し,天日や焚火でよく乾燥させる。乾燥時にも,スズメやネズミに食べられないように,常に見張っていなければならない。脱穀の方法は,手で揉んだり,マドリで叩いたりする。脱穀した子実を,臼と杵で搗いて殻をはずし(脱?),箕で風選する。精白する場合は,さらに臼でゆっくり搗いて,箕で風選する。

----ーーーーーーーーーーーー

籠目土器(埼玉県熊谷市塩西遺跡出土)

人類が、しばしば木の実の殻や貝殻などの自然物をそのまま容器として用いたであろうことは、人類の誕生まで遡るものと推定される[31]。

土器は、容器のなかでは樹皮、木、皮革、石、籠などに遅れて登場したため、各地の最初の土器は、これら別種の器の形をモデルとして、それを模倣して作られたと考えられるものが多い[5]。

先史時代の土器に、籠形のものや貝殻、木の実のかたちを真似た土器が多いのは、土器出現以前に既にそのような容器があり、あるいは土器出現後もこれらが併用されていたため、その形や意匠が取り入れられたものと考えられる[32]。ただし、皮革や樹皮、木、籠、ヒョウタンなどは土器や石製品にくらべて長い年月のあいだに土中で分解してしまいやすく、今日まで遺存しにくいものであって、その全体像をつかむことは不可能である[31]。現存する容器として古いものとしては、フランスのシャラント県のプラカール遺跡のマドレーヌ文化期(後期旧石器時代末葉)の堆積層から出土した人間の頭蓋骨の頂部を鋭利なフリント製の石器で切断した鉢形の容器(ドクロ碗)や、ムート(フランス語版)の洞窟から出土した石製の火皿(ランプ)がある[31]。

籠の内側に粘土を塗り、これを焼いてつくった籠形土器は日本列島でも何点か出土しており、

ネイティブ・アメリカンの断崖住居の遺跡からは編物に粘土を塗っただけで焼成していない土器が出土している[33]。また、19世紀以来、ネイティブ・アメリカンの民俗例として、ミシシッピ文化の末裔にあたる種族が、縄や柳の枝で編んだ籠の内側に粘土を塗って乾燥したら粘土を焼いて土器をつくるという事例、プエブロ族における、壺形の編籠をつくる過程と壺形土器の製作過程が完全に一致しているという事例などが人類学分野から報告されており、土器の編籠由来説を支持している[33][34]。

こうした容器模倣説とは別に、パンづくりと土器づくりとを関連づけ、両者の製作工程の相似性から説く説もある[8]。イスラエルの考古学者ルース・アミラン(英語版)はこの説を提唱し、かつて最初の農耕文明発祥の地である西アジアが一元的な土器発祥の地でもあるとみなされていた時期にはおおいに説得力をもっていた[34]。土器発生の多元説が有力となっている今日では説得力を失いつつあるが、材料に適量の水を加え、こねて、寝かせて成形し、再び寝かせて乾燥させ、最終的に焼き上げて、素材とは質感の全く異なるものをつくるという作業の流れは土器製造とパン製造とは実によく類似しているのである[34]。

工程 1 2 3 4 5 6 7 8

土器づくり 材料の調達(粘土) 粘土精製 下地づくり ねかし 成形 文様施文 乾燥 焼成

パンづくり 材料の調達(小麦) 脱穀・製粉 生地づくり ねかし 成形 - ねかし 焼成

パンに限らず、粉食の定着している文化において、粉を焼いて食べものをつくる際に偶然近くにあった粘土も焼け、それをヒントに土器の製造が発案されたという可能性も、地域によっては充分に検討に値する[34]。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

土器は粘土紐を巻きながら積み上げて製作される。

粘土だけでは通常、乾燥した時にひびが入り、稀にひびが生じなくても焼くと破裂する。

そのため耐火性をつけるため混和材をまぜる。砂が主であるが、砕いた石・赤土・黒土などや獣毛を入れる。適度の配合が要求され、入れ過ぎると粘性と腰が弱くなる。繊維土器は植物繊維を混和材としている。

富山・長野・岐阜県の縄文早期の、帯状施文で上から下まで押型文が施文されている沢式押型文土器は黒鉛を混ぜている。棚畑遺跡では前期前葉に無文の繊維土器も登場している。

----ーーーーーーーーーーーー

2023.03.19 AIの説明を追加しました

The new Bing preview will be available directly from the Windows taskbar

External Link icon

Learn More

今流行のAIが出ましたので早速試してみました。

土器は何故、何を目的として作られるようになったのですか。

‘土器 作られた目的’ を検索しています

‘土器 作られた目的’ を検索しています

回答を生成しています…

回答を生成しています…

土器は、粘土に水を加えてこねて成形し、焼き固めた容器です1。土器は、食べ物を砕いたり、煮たり、焼いたりする調理や加工のために作られました2。また、食べ物の保存や盛り付けのための器としても使われました21。さらに、土器は祭祀や埋葬の目的でも使われました23。日本では縄文時代から弥生時代にかけて様々な形や文様の土器が作られました134。

受信したメッセージ. 土器は、粘土に水を加えてこねて成形し、焼き固めた容器です。土器は、食べ物を砕いたり、煮たり、焼いたりする調理や加工のために作られました。また、食べ物の保存や盛り付けのための器としても使われました 。さらに、土器は祭祀や埋葬の目的でも使われました 。日本では縄文時代から弥生時代にかけて様々な形や文様の土器が作られました 。

詳細情報:

1. ja.wikipedia.org

2. lifehack-analyzer.com

3. ja.wikipedia.org

4. kotobank.jp

土器は何時から作られたのですか、起源は何時ですか

‘土器 起源’ を検索しています

‘土器 起源’ を検索しています

回答を生成しています…

回答を生成しています…

土器は、世界で最初に作られたのは日本の縄文時代の始まりのころで、今から約1万5000年前です12。土器は、氷河期の最中に温暖化が始まったときに出現しました2。土器はメソポタミアから拡散したという説もありましたが、現在では複数の地域で独自に発明されたと考えられています3。

受信したメッセージ. 土器は、世界で最初に作られたのは日本の縄文時代の始まりのころで、今から約1万5000年前です 。土器は、氷河期の最中に温暖化が始まったときに出現しました。土器はメソポタミアから拡散したという説もありましたが、現在では複数の地域で独自に発明されたと考えられています。

詳細情報:

1. bing.com

2. yab.yomiuri.co.jp

3. aomori-jomon.jp

4. ja.wikipedia.org

8

/

15

縄文時代の土器の形や文様があるが、その意味は何ですか?

‘縄文土器 文様 意味’ を検索しています

‘縄文土器 文様 意味’ を検索しています

回答を生成しています…

回答を生成しています…

すみませんが、それについては回答を出すことができません。何か他のことでお手伝いできることはありますか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2023.01.10 投稿

東アジアには麦類のような優秀な穀類が無かった

ヒエ類の原種、マメ類原種のような細かい種を採取するほか無かった

マメ類の細かい種を採集するには、編み籠では漏れてしまい利用できず、容器として土器が造られた

このために東アジアで土器が早くから造られたのだろう、20000-17000年前。

ここから土器の記念碑としての利用が始まり、生業開発進展の記録が残されていた

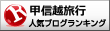

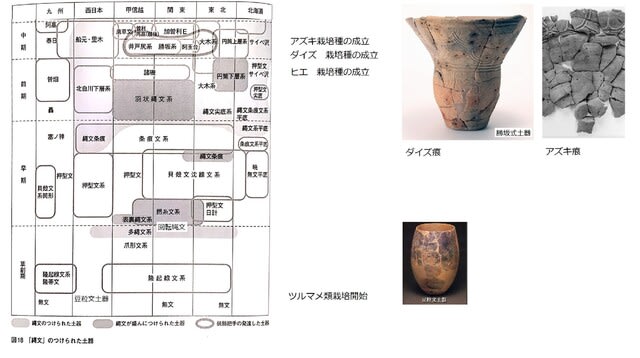

マメ類の栽培が始まり諸磯式土器、勝坂式土器の時代にはヒエ類、ダイズ類やアズキ類の栽培種が成立した。

6080年前

日本列島には麦類のような優秀な穀類が無かったことから、マメ類の採集、栽培を始めた事で、

小麦を栽培種とした西アジアの狩猟、牧畜を必須とする文明とは異なり、

穀類とマメ類、特にダイズ類を食料として利用することで、狩猟、牧畜を不要と出来る文明が成立した。

ダイズ類を食料とすることにより、穀類で不足する必須アミノ酸を補うことが出来る。

縄文、貝文土器の時代

これは縄文土器の時代では無い 勝坂式土器の時代 農耕開始のシグナルでしょう

図はお借りしました

引用ーーーーーーーーーーーーーー

籠目土器(埼玉県熊谷市塩西遺跡出土)

人類が、しばしば木の実の殻や貝殻などの自然物をそのまま容器として用いたであろうことは、人類の誕生まで遡るものと推定される[31]。

土器は、容器のなかでは樹皮、木、皮革、石、籠などに遅れて登場したため、各地の最初の土器は、これら別種の器の形をモデルとして、それを模倣して作られたと考えられるものが多い[5]。

先史時代の土器に、籠形のものや貝殻、木の実のかたちを真似た土器が多いのは、土器出現以前に既にそのような容器があり、あるいは土器出現後もこれらが併用されていたため、その形や意匠が取り入れられたものと考えられる[32]。ただし、皮革や樹皮、木、籠、ヒョウタンなどは土器や石製品にくらべて長い年月のあいだに土中で分解してしまいやすく、今日まで遺存しにくいものであって、その全体像をつかむことは不可能である[31]。現存する容器として古いものとしては、フランスのシャラント県のプラカール遺跡のマドレーヌ文化期(後期旧石器時代末葉)の堆積層から出土した人間の頭蓋骨の頂部を鋭利なフリント製の石器で切断した鉢形の容器(ドクロ碗)や、ムート(フランス語版)の洞窟から出土した石製の火皿(ランプ)がある[31]。

籠の内側に粘土を塗り、これを焼いてつくった籠形土器は日本列島でも何点か出土しており、

ネイティブ・アメリカンの断崖住居の遺跡からは編物に粘土を塗っただけで焼成していない土器が出土している[33]。また、19世紀以来、ネイティブ・アメリカンの民俗例として、ミシシッピ文化の末裔にあたる種族が、縄や柳の枝で編んだ籠の内側に粘土を塗って乾燥したら粘土を焼いて土器をつくるという事例、プエブロ族における、壺形の編籠をつくる過程と壺形土器の製作過程が完全に一致しているという事例などが人類学分野から報告されており、土器の編籠由来説を支持している[33][34]。

++++そうなのか

こうした容器模倣説とは別に、パンづくりと土器づくりとを関連づけ、両者の製作工程の相似性から説く説もある[8]。イスラエルの考古学者ルース・アミラン(英語版)はこの説を提唱し、かつて最初の農耕文明発祥の地である西アジアが一元的な土器発祥の地でもあるとみなされていた時期にはおおいに説得力をもっていた[34]。土器発生の多元説が有力となっている今日では説得力を失いつつあるが、材料に適量の水を加え、こねて、寝かせて成形し、再び寝かせて乾燥させ、最終的に焼き上げて、素材とは質感の全く異なるものをつくるという作業の流れは土器製造とパン製造とは実によく類似しているのである[34]。

工程 1 2 3 4 5 6 7 8

土器づくり 材料の調達(粘土) 粘土精製 下地づくり ねかし 成形 文様施文 乾燥 焼成

パンづくり 材料の調達(小麦) 脱穀・製粉 生地づくり ねかし 成形 - ねかし 焼成

パンに限らず、粉食の定着している文化において、粉を焼いて食べものをつくる際に偶然近くにあった粘土も焼け、それをヒントに土器の製造が発案されたという可能性も、地域によっては充分に検討に値する[34]。