土偶の変化は、思考の進化示しているのでは無いか

図 土偶の歴史年表

土偶は土器または土製品で

粘土で作っていることから、思い通りの形を簡単に造ることが出来る。

図 トルソ

しかしその造形変化の過程を見ると

先ず目の前にあるものをそのまま具象的に、造形したことが分る。

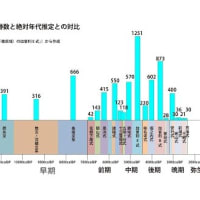

それは縄文時代の草創期から早期にかけてみえる

具象的造形が先ず造られていた。

図 前期土偶 何か分らないもの

前期になると抽象的になり、何か分らないものになってしまう。

早期には突起土器が作られているので

数の概念が生まれたことが分る。

早期以後抽象造形ができるレベルになったものと考えることが出来る。

土偶作りにそれが入ることで、心で感じたもの、形の無いものに

何とか形を与えて造形しようとして、形象しようとして、努力をしたものでは無いか。

心で感じたもの、事象の背後に感じたもの、思い通りにならないことなど

そうしたことを必死になって造形する努力をしていたのでは無いか

その土偶像を見せてのナラティーブも同様にして言葉でその事を物語ろうと工夫していたのではないか

人形らしい造形ではあるものの

顔を見ても何処まで行っても人を表そうとしたものとは感じられない

図 千手観音

その至った先は仏像のようなものでは無いか

仏像も人の形を取るものの人では無い。

土偶の造形は、人類の初めての造形というものが、どのような過程で進んできたのかを

明確に示している、他の何処の古代文明でも見えていない、人類が心の中に見えるものを、どのように表現造形するかに苦闘してきた歴史を示す、典型的例では無いか。

金生遺跡の土偶

シュメール文明