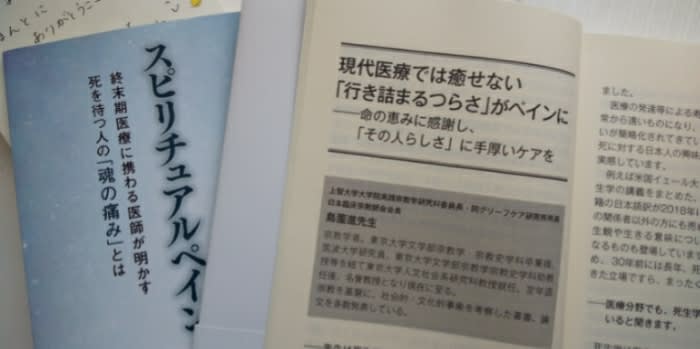

7月16日、私が取材、編集に携わった新書が発売されました。

タイトルから、少し超自然的なイメージを受けるかもしれませんが、

こちらは、終末期の患者さんの「魂の痛み」を理解し、 どうしたら寄り添えるのかを、

医師の体験や有識者のインタビューをもとに 構成した書籍です。

こちらの版元は原則、スタッフクレジットを出さない方針なのですが、

今回は特別に、著者よりあとがきにて、謝辞をいただいています。

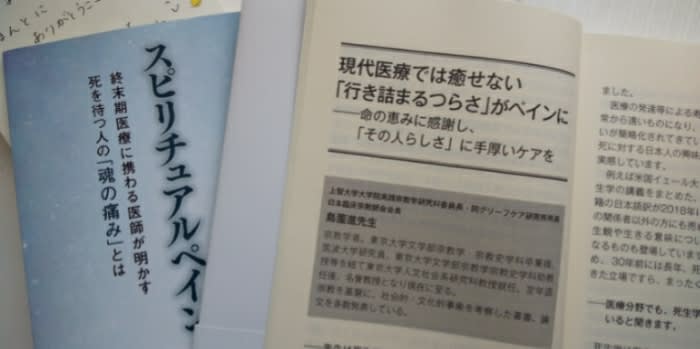

昨年の晩秋から半年以上かけて、 医師、看護師、患者さん、宗教士、宗教学者等、

たくさんの方々にインタビューさせていただきました。

医師が看取りをテーマに本を出す意味を、 そして私自身は、

医学ライターの立場で「死」を書く意味を ずっと考えながら文章を編んできました。

泣きながら、書いて、 その文章を読んだ編集者も、泣いて

記憶から決して消えることのない、東日本大震災。

荒れた東北の地で、身元不明の御遺体をどのようにお弔いすべきか

悩み奔走した宗教学者さんのインタビューも掲載されています。

また、それ以前から、グリーフケアに着目し、 活動を行ってきた

スピリチュアルケア学会のトップの方の 死生観もかたられています。

前半は少し医学的でむずかしめですが、 読み物として十分に面白いと思っていただける

内容になったと自負しています。

私自身、 17年前に母を病気で亡くした際、

息を引き取る瞬間まで「がんばれ」と励まし続けてしまったことを

今でも後悔しています。

あのころは30代で、身内の死を受け入れられませんでした。

どうして受け入れられなかったんだろう、

ありがとうの一言でも言って、「送り出して」あげなかったんだろう。

ずっとその思いを引きずっています。

それが私のペインです。

そんな後悔を、ほかの人にはしてもらいたくない・・・というと おこがましいのですが、

そういう心境にあり、今、医学のメディアに身をおいている 私だからこそ、

お手伝いできることがあるのではないかと、

今回の「死」というテーマに、向き合わせていただきました。

もし、お読みいただけるなら、

150ページすぎからの、高齢者施設に入居している90代女性の

インタビュー記事にぜひ、着目してください。

たった1ページ半の、短い文章です。

でも、私は、自分で取材して自分で構成したのに、 今でも、読むと泣いてしまいます。

何一つ不自由なく、大きなお屋敷で暮らしていた女性。

伴侶をなくし、3年泣き暮らしたといいます。

自身も体が動かなくなり、お屋敷を売って、 天井の低い施設の部屋に入って、 趣味だった絵筆も執れなくなり、

でも、「もう慣れました。ここは窓から外の景色が見られるし、 夜は星も見えるんです」と 穏やかに話す女性。

絵筆は枕元にずっとおいて。

誰もがみな、いつかは亡くなります。

そのときにどんな痛みがあるのか、あるいはまったくないのか、

家族にどんな痛みがあるのか、 それは人それぞれだと思いますが、

そのときの心のもちよう、「いきざま」ではなく「なくなりざま」を

次の世代に見せることで、 豊かな生き方とはなにか、

次の世代に受け継がれていくものと 思っています。