奈良の街中にある率川神社(いさがわじんじゃ)参拝。

祭神は媛蹈韛五十鈴姫命(ひめたたらいすずひめのみこと)、狭井大神(さいのおおかみ)、玉櫛姫命(たまくしひめのみこと)。本殿は平成19年に修理されているので朱塗りがきれい。6月17日はゆり祭りで知られていますが大神神社の摂社。

isagawa-jinja.jp

神社のHPからみると「率川神社は、593年に大三輪君白堤(おおみわのきみしらつつみ)が勅命によりお祀りした奈良市最古の神社です。

御祭神の媛蹈韛五十鈴姫命(ひめたたらいすずひめのみこと)は、初代神武天皇(じんむてんのう)の皇后様で、ご聡明にして、よく内助の功をおたてになりました。全国の神社の中でも珍しい皇后様を主祭神とした神社です。

三棟の本殿左側には父神の狭井大神(さいのおおかみ)、右側には母神の玉櫛姫命(たまくしひめのみこと)をお祀りし、中央にお祀りするお子様(媛蹈韛五十鈴姫命)を両親がよりそうようにお守りになられる姿で鎮座されることから、古くより子供の守り神として知られています。

飛鳥時代、推古天皇元年(593)大三輪君白堤(おおみわのきみしらつつみ)が勅命によっておまつり申し上げた奈良市最古の神社です。

御祭神の媛蹈韛五十鈴姫命(ひめたたらいすずひめのみこと)は、初代神武天皇の皇后様で、ご聡明にして、よく内助の功をおたてになりました。全国の神社の中で皇后様を主祭神とした神社は数えるほどしかありません。

三棟の本殿左側には父神の狭井大神(さいのおおかみ)、右側には母神の玉櫛姫命(たまくしひめのみこと)をお祀りし、中央にお祀りするお子様(媛蹈韛五十鈴姫命)を両親がよりそうようにお守りになられる姿で鎮座されることから、古くより「子守明神(こもりみょうじん)」とたたえられ、安産、育児、生育安全、家庭円満の神様として県内外から篤い信仰がよせられています。

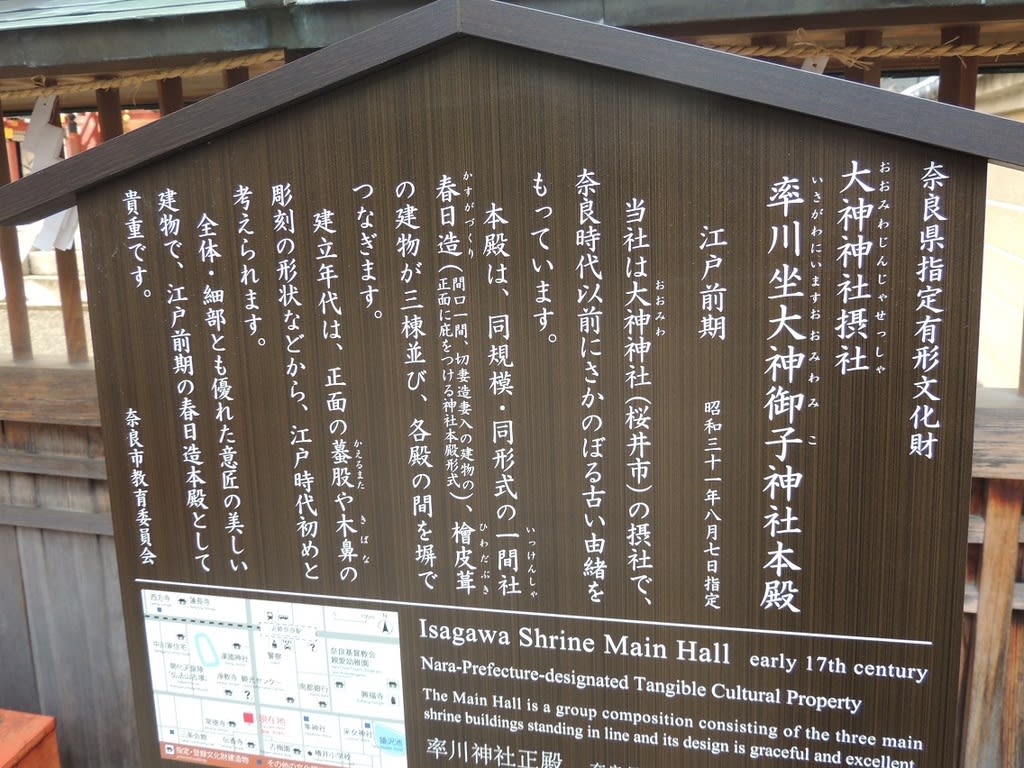

父神の狭井大神は生活全般の守護神であり、福寿の神である大神神社の大物主大神と同じ神様であり、媛蹈韛五十鈴姫命が大物主大神のお子様にあたられることから、率川坐大神御子大神社の名で「延喜式」にも記載されています。

本殿は一間社春日造、檜皮葺の社殿を南向きに三殿並列させたもので、近世初頭の形式を伝える建物として県の指定有形文化財となっています。平成19年には江戸末期、文久2年(1862)以来の本殿保存修理が竣工し、朱塗りの色も鮮やかに甦りました。

」