まさか!

大串貝塚の断層面観覧施設は鍵が閉まっていた。

Σ(゚д゚lll)

のぞいてみる。

わざわざ係の人を呼ぶのはさすがに申し訳ないけど、ちょっと残念。

もどりますか。

林をてくてく。

ご注意ください

もどろう、とにかく。

近くの学校の鐘が鳴る。ちょうど12時なのだ。

貝塚があったということは、この辺まで海が来てたということだよね。

またお会いしましたね!

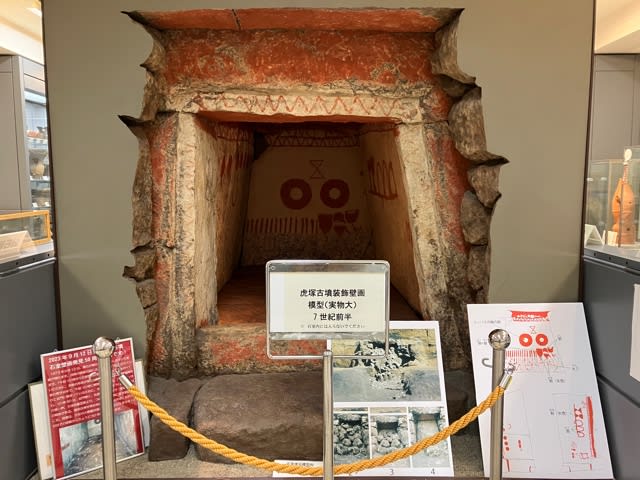

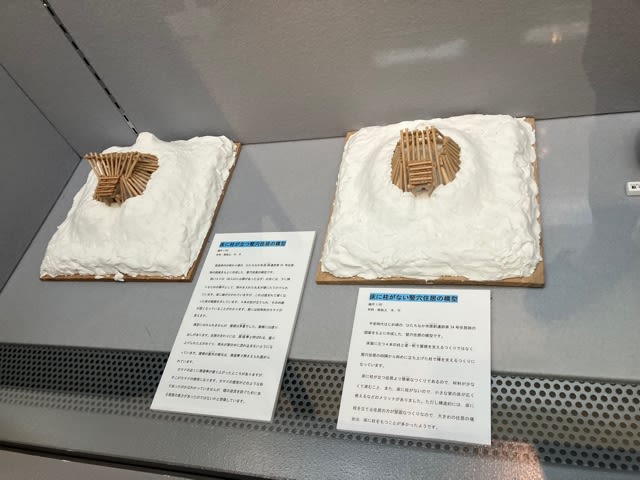

天井にこのぐらい隙間が空いてたら煙で家の中がもくもく

と言うこともないのだろうか。

天井部分が開け閉めできたとか?

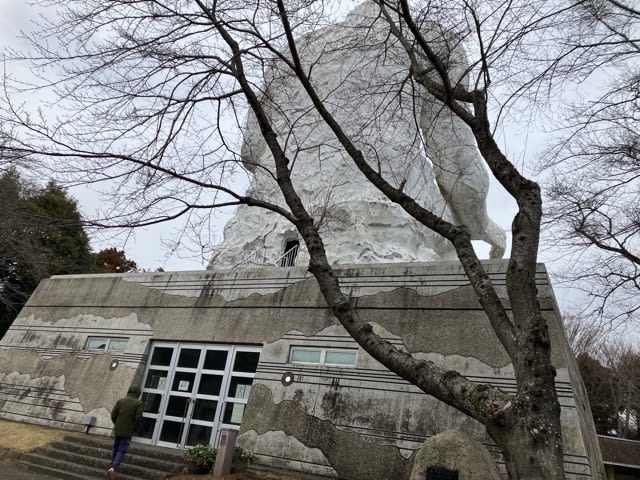

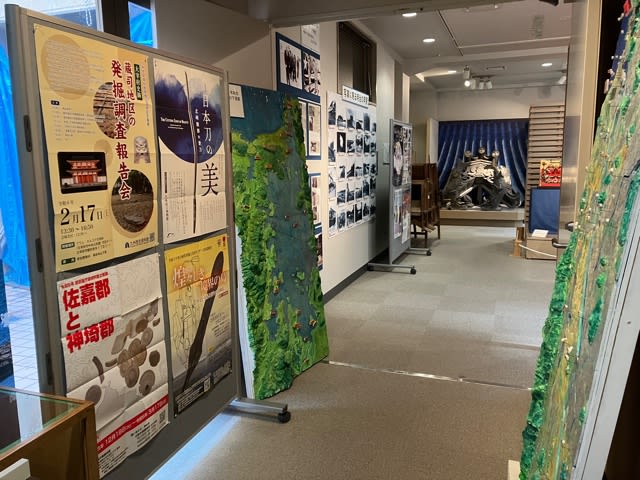

水戸市埋蔵文化財センター

縄文くらしの四季館

ほ、やっと屋内。

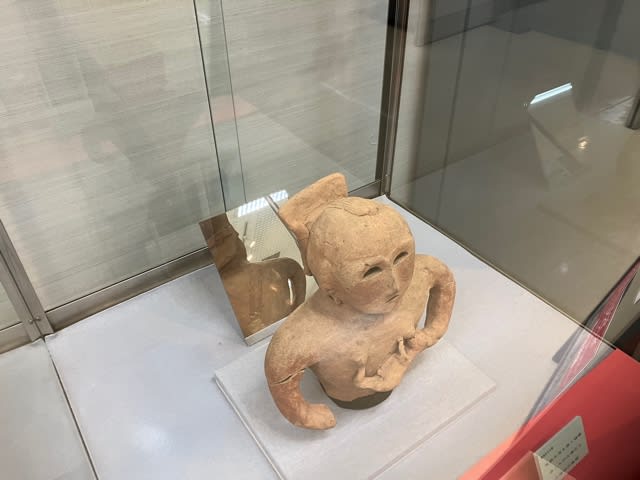

これこれ!

偉い人の副葬品より何倍も心おどる。

日常を垣間見るときの

ひとの生活にお邪魔するような。

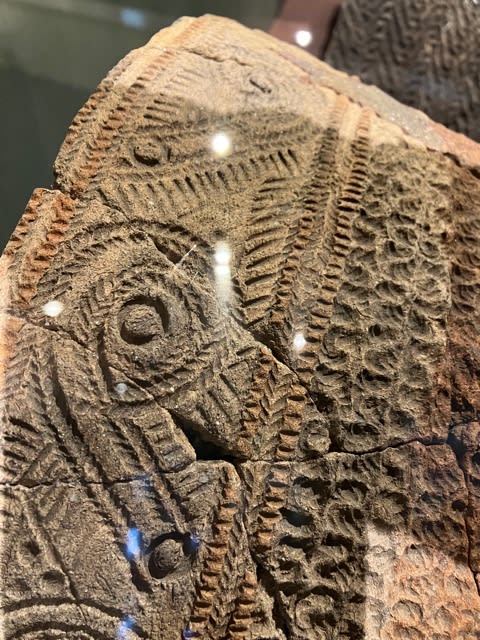

模様にうっとり。

さわってみたくなるし、やってみたくなるのはDNAにかきこまれているから?(笑)

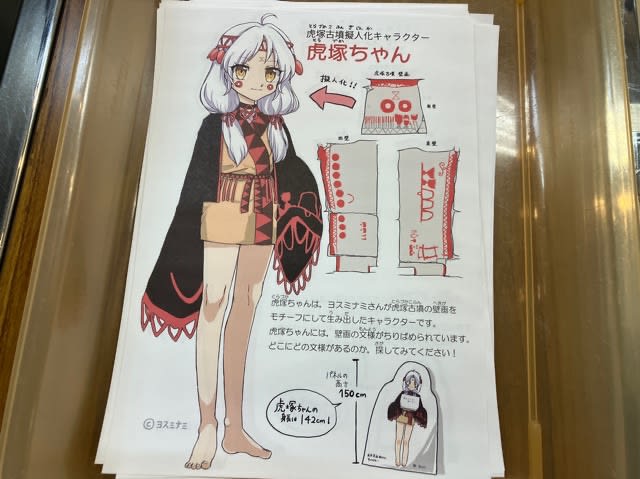

弥生時代の遺跡から住居跡が10軒発見され、弥生土器とともに「紡錘車」という土製品が出土している。

紡錘車とは、植物の繊維を同じ太さの糸にするために、ねじりながら糸を巻きとる作業に用いられる道具らしい。

バラエティにとんだかたちや文様がある。

コマみたいにまわると違うかたちがみえてくるのかな?

使い勝手はさておき、すごくおしゃれだ。

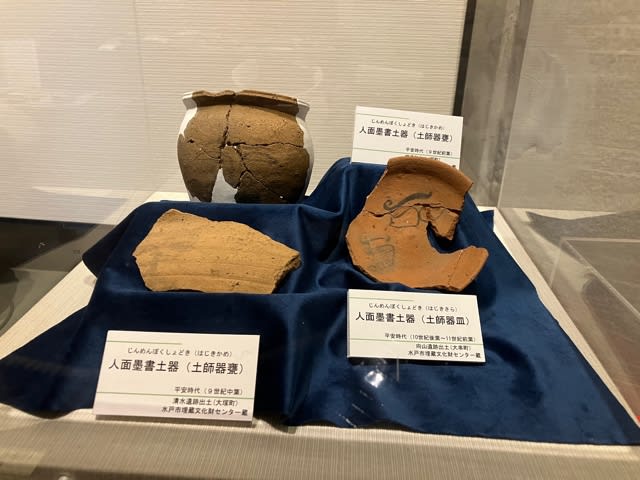

平安時代の人面墨書土器

墨で顔が書いてある。

キャラクターのお茶碗なら、ドラえもんのやつが家にあるw

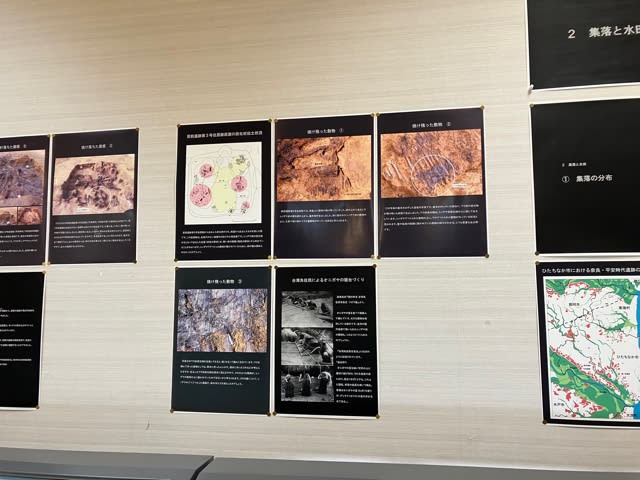

この地にも人間が3万年前から訪れていた跡を知ることができました。

このあと、12:45 さか天パークへ。

買ったものは

いいだこ、サザエ、真イカ、イカの塩辛。

発泡スチロール箱にいれてもらって、あと

干し芋も!

14:00 守谷パーキングエリアに寄る。

新しいのかな?広くて広すぎず、きれいなとこ。

ここでも、たくさんお土産を買いました。

何気なく積んであったおせんべいも二袋ほど買った。

14:30出発

東京にもどってから、入院している親戚のおばさんとこ寄って

おせんべいをお土産に渡したら、

大好物で以前はよく取り寄せたものだと感極まっていた。

将門煎餅(まさかどせんべい)

ありがとう茨城県アゲイン。