9.望洋(続き)

9.3.幸ノ浦での㋹の訓練

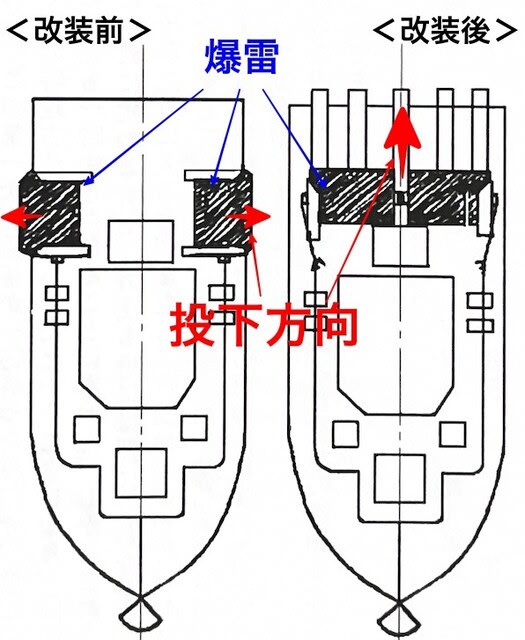

豊浜で訓練した㋹は、120キロの爆雷を両側、操縦席の左右に抱えるように腕型の鉄がついており、甲一型と呼ばれていた。

幸ノ浦の㋹は、改良されて操縦席後部に綱でしばり手斧で網を切って爆雷を投下するという方法に変わった。

<㋹平面図>

しかし手斧で切り落とすという原始式を、何とか簡易にならな いかと、工夫され綱がワイヤーに代わり、足でペダルを踏むとワイヤーが外れて爆雷が転がり落ち、その瞬間に信管が 切れて発火するという方法に開発された。

これが甲四型といわれるものである。

そしてさらに、種々改良され、船型・ス クリュー・エンジン・爆雷の規模・その装着法・投下法など研究と改良が加えられた。

この㋹は、ベニヤ板でできたもろい舟で、艇の外板は、ケヤキ材と耐水性ベニヤ板が用いられていた。

甲板はとくに弱く、革靴などでドスンと飛び下るとポカッと穴があく始末だった。

海辺に㋹を数珠繋ぎにしておくと、風が出ると互いにこすりあって穴をあけて沈没しかねない舟だった。

幸ノ浦では、風が出て波が立つと、夜中でもたたき起こされて、一艇ずつ砂浜に揚げる作業を強いられた。

褌一つになって海に入り、「アーゲッ」 「一・二ッ」と いうかけ声が響くのであった。

幸ノ浦では視力を良くする薬を飲まされたという証言がある。

夜に目がよく利く薬ということで、「み号剤」と称する丸薬を一週間呑まされた。この薬を開発したのは軍医で、夜間の視力増強対策として服用させた。ビタミンAが主成分で特別の薬ではなかった、という。

当時は、敵潜水艦が猛威を振るっていて、日本の艦船が沈没する損害が甚大だったので、魚雷発見の監視員に飲ませていた。

しかし軍医は、「訓練することによって夜間近距離における視力は、期待する以上 の成果を得られるが、暗夜視訓練は非常に疲労させるので、長時間の対潜監視には不適当と思われる」との見解を述べている。

その軍医が、その後宇品勤めとなっているから、隊員にも「み号剤」服用が実施されたものと考えられる。

夜間訓練はよく行われた。

幸ノ浦の沖合にある似島の北側に行くと大型輸送船などが停泊していたので、 それをめがけて突進の訓練をやった。

中隊長が艇の末尾に乗って、 接舷訓練をさせた。

爆雷投下は敵艦船の舷から1メートル以内にする必要がある。

その近距離になると急旋回して、㋹と敵船との衝突を回避するわけだが、その距離感覚は、最初はなかなか眼が慣れなくてわからなかった。

そのタイミングを中隊長や郡長が同乗して指示するのである。

訓練の成果はあり、何回か接近するうちに、舷すれすれで急旋回できるようになった。

㋹はよくエンストした。

その夜間訓練には五〜六艇で訓練に出掛けるが、そのうちの半分は途中で調子がおかしくなって、漂流し始めることがよくあった。

その時は懐中電灯や声で連絡しあい、たすけあったが、なんとも頼りない状態だった。

夜間演習に名をかりて、 厳島神社まで遠洋航海に出たことがあった。

途中で何隻かエンストして、海上に置いてけぼりをくらった。

エンジン上部の蓋をあけて、懐中電灯の淡い光の中で、懸命に修理しなくてはならなかった。

海上で、 実際に魚雷投下をした。

魚雷投下して4〜5秒後に海水が20メートル以上にも上がった。

隊員たちはその威力に驚いた。

そして被爆した艦船は必ず沈没すると確信した。

しかしまたある怖れも痛感する。

㋹に爆雷 (250キロ)積んで、敵艦船 に接近し、1メートル以内に接近したら爆雷のワイヤーを外して投下する。

その後4〜5秒後に爆発するので、50メートル以上遠くに退避せねば生命が助からない。

しかし、訓練時の体験では、爆雷投下後、急に回避するとエンストの可能性が強い。

また、50メートル以上、その場から離れていないと、特攻艇の底部のベニヤ板にひびが入って海水が進入して沈没するかも知れない。

ほとんどの隊員が、その怖れを抱いた。

この特攻戦法許可の時、助かるといわれていたが、隊員たちは訓練の時、「助かるのは運だ」と悟った。

したがって、いざ出撃の時は、「体当たりしかない」と達観して、「御国のため」「天皇陛下のため」と死を賭する覚悟だった。

尽忠報国(忠誠を尽くして、国や天子の恩義に報いること)の風潮だったのである。

第四戦隊は、昭和19年9月中旬に編成は完結したが、一向に出航の命令が無く、幸ノ浦 基地で訓練に明け暮れた。

第四戦隊の出航が遅れたのは、後から編成した戦隊の行き先が、急を要するフィリピン だったから、これを優先した結果である、と思われる。

戦艦大和

9月のある日、「戦艦大和が似島水道を通過するので、その波浪で舟艇が傷まないようにせよ」という指示が基地から出た。

午後、宿舎から似島の付近の海面を見ていると、途方もなく大きな軍艦が右から左へゆっくり移動しているのが見えた。

陽光の加減で陰影がはっきりし、複雑な立体感をかもし出していた。

軍艦の中央部あたりに、高角砲しきものがびっしりならんでいた。

見たこともない異常に巨大な軍艦であった。

艦首部はみえない。

その全容を知りたい思ったが、勝手に海岸へ駆けつけて眺められる状況ではなかった。

そのうちに艦尾部分も過ぎ去ってしまった。

隊員たちは後で、その軍艦は戦艦大和であったと知らされた。

<戦艦大和(縮尺1/10) 呉市海事歴史科学館>

9月末になると、訓練も大体終わった。

その後は、大発で付近の島を回ったり、行軍演習を行った。

訓練中の事故

この訓練中に、他の戦隊で死亡事故が発生している。

10月13日に第二十一戦隊が、夜間演習中に、伊号潜水艦の突然の浮上による接触事故が起こった。

このため、中隊長以下13名の隊員が事故死したのである。

そのうちの数体の遺体は、山口県まで流され海岸に打ち上げられた。

その遺体の死体検査・収容のため、幸ノ浦基地から軍医と下士官らが山口県まで出向いた。

ここで、同地の国防婦人会、愛国婦人会、その他地元の人々の援助を受け、死体を収容して火葬した。

<伊号潜水艦>

伊号潜水艦とは大日本帝国海軍が運用していた潜水艦の大分類における、基準排水量1,000トン以上の一等潜水艦のこと。

日本海軍は排水量別にランク分けし、排水量が大きい順に上からイロハでクラス分けした。

以下、排水量500トン以上1,000トン未満の潜水艦を呂号潜水艦、500トン未満の潜水艦は波号潜水艦とされた。

<潜水艦 あきしお>

海上自衛隊呉資料館の前に「潜水艦あきしお」が展示されている。

基準排水量:2,250トン、長さ:76.2m、幅:9.9m、深さ10.2m、乗員75名

「あきしお」は平成16年(2004年)3月に除籍し、2006年9月に呉史料館に展示された。

この実物の潜水艦に乗艦して、艦長室や士官室などの生活の一部が見学でき、潜航中の環境や生活を疑似体験できるほか、潜水艦の構造を実際に見ることができる。

『(望洋)の節終わり』

<続く>