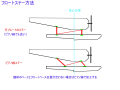

フロート位置決め治具例

陸上機か水上機に変更又は両用機に変更する場合に

フロートの取り付け位置を決めるのに苦労します

特に 半完成品には 機体の詳細図面が ほとんど付属しておりません

完成した機体からフロートの取り付け置を出すには図面を起こして大変面倒です

比較的簡単な治具を作ってみました

こんな やり方も有るんだー程度でご覧ください

但し 機体にフロート取り付けベースが追加工されている場合です

前側は 脚のベースが共用出来ますが 後ろ側は 追加で組み込みます

機体後ろ側ベース追加工例は こちらに有ります 又はこちらにも有ります

加工治具例

(重心がベースと成りますので 単翼機、複葉機同じ方法です)

胴体とフロートの固定ステーは 出来る限り ハの字形が良い

当方の浅い経験ですが初トライをされる方に余計な一言

機体重心の位置は ステップより前側に 15mm以内で有れば

問題ないでしょう

〔重心の位置が ステップより7.5mm前に来る様に合わせる方法が良く書かれております〕

上記範囲内で有れば ほぼ問題なく着水出来ます 着水時の姿勢の方が重要です

重心位置は燃料量の増減で変わりますので 範囲内で有ればあまり気にしない方がいいでしょう

離水後に 上空で水平飛行のトリム調整を行えば ほぼ陸上機と変わりませんが

フロートの浮力が低速で出ますので 着水前または事前にダウンを2コマ入れて置くと

着水が楽になります 〔低速で自然に降下する様に調整すればベストですけど・・・〕

〔私等 クラブの方々は 陸上機の機体そのままで通常に飛行しています〕

ダウンで着水するより UPで着水時の機体の水平等を維持する方が操作性が楽です

但し 始めに上空やローパスで着水飛行状態の調整は行って下さい

(陸上機にそのままフロートを付けた場合は 必ずダウンを2コマ程度入れ置きます

フロートの浮力が着水時の低速で影響して来ますので若干ダウン気味にして置きます)

また 着水時には 水面ギリギリで水平飛行を少し長めに引っ張って徐徐に下ろします

フロートにクッションが有りませんので衝撃を少なくします

脚クッションが有る陸上機の様な感じで急に下ろすと跳ね上がりが発生します

また 着水直前には出来るだけダウンは打たない様にコースを持ってくる〔打たないで下ろす〕

着水前でダウンを打って下降をさせるのは 勇気が要ります

無理に降ろさないで再トライをして下さい

参考ですが 下記の水上機練習動画に悪い着水発生状況が写っています〔当方の初トライ動画〕

フロート及び機体ベース位置は事前に決める

フロート側で締め付けベースの位置が変更出来る場合も有ります

フロート側のベース位置とステップの関係から ステーの種類を決まる

機体側ベース板は後ろ側に組み込む物も同じです 但し長さは胴体幅に合わせる

フロートと翼が平行になる位置に機体を置く

土台面がフロート上面として治具を組んいます

機体を受けている板の位置が 機体側のベース位置です

土台の板が フロートの上面になります

ペラが水面をたたかない様に フロート上面からペラ先端まで 30mm程度離す

〔実際 0~30mmの幅で調整して組んでいます〕

フロート上面より低くなると 波しぶきをたたいてしまいます

機体とフロート位置が決まると ステーの曲げ形状が出ます

斜め補強用のピアノ線は フロートを実際に機体に仮付けた状態で位置を決めます

この斜め補強で 各フロート位置が決まってしまいます

ピアノ線の結合は 細いステンレス線又は銅線で巻いてステンレス用半田で付ける

ピアノ線のステンレス半田付け方法は こちらの記事に有ります

このフロート取り付け方法は 各製品の状況により大きく変わります

機体及びフロートの使用詳細を確認して下さい

画像及び図面中の数値は加工方法等で変わります

参考

機体専用のフロート品以外の フロート単体品は

付属のステーやステップと重心が合わないと考えた方が無難です

ベース位置などの移動や改造が必要な場合が有ります

フロートと機体の各寸法を精査して準備しましょう

フロートの長さは 胴体長の 約70ー80%の長さを使います

機体重量等に合う浮力の フロートを選びます〔お店でお聞きするのをお勧めします〕

ステップとは フロートの水切り段差部を言います

機体の重心が掛かる部分です〔ボートの高速走行と同じです〕

離着水の練習動画

当方が水上機初トライ時の離着水の指導を受けている練習風景動画です

悪い離着水見本が見られますので参考になるかどうか分かりませんが宜しければご覧下さい

離着水の練習動画はこちらです

参考

TANGIKUさんの 4C-90フロートバルサキット製作の過程を

フォトチャンネルに挙げて有ります

但し 自己判断製作ですので 一例としてそれなりにご覧下さい

追記 (経験参考)

フロートの向い角は 離水状態で 若干の調整する方が良い場合が有ります

これは フロートの水離れ(張り付き)の改善で 翼に対して広げる(フロート先端を下げる)

1度程度 フロートを下げると水離れが良くなる場合が有ります

フロートの前側ベースに 2~3mm程度の板を噛まして 離水状態を確認する

但し これは 機体の性能やクセにより 一概には言えませんので

テスト飛行で追い込むしか有りません

この機体では 3mm板を噛まして 水離れが良く成りました

(張り付きによる急角度での離水する現象が軽減される)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます