「六月を綺麗な風の吹くことよ」

正岡子規 慶応3(1867)年~明治35(1902)年

「防人に立たむ騒きに家の妹が業るべきことを言わず来ぬかも」 万葉集 巻20-4364

若舎人部広足

あっちゃー! 防人(さきもり)の任期は3年。広足氏はこの後、彼の妻と連絡をとる手だては何かあったのであろうか。

「妹」は妻のこと。

生業(なりわい)とは古代には農業のことを言ったらしい。

「業るべきこと」とは、農作業でしておかなければならない段取りなどのことか。

天平勝宝7(755)年 兵部少輔(ひょうぶのしょうふ)であった大伴家持のもとに、2月14日に提出された

常陸(ひたち)の国(今の茨城県北東部地方)からの防人の歌の中の一首。

古今和歌集仮名序から抜粋

紀貫之(872?~945?)

「時により すぐれば民のなげきなり 八代竜王 雨やめたまへ」

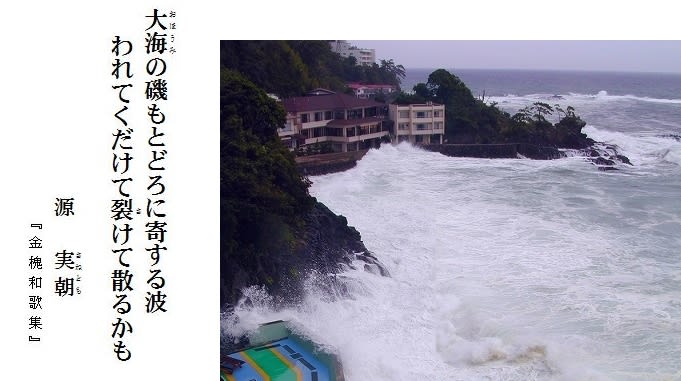

源実朝(1192~1219)

八大竜王は、雨・水をつかさどるといわれている八体の龍神。八大龍神。

写真は、南アルプス 北岳 肩ノ小屋前から撮影(昭和59年8月)

気をつけてケロ

タキトゥス Tacitus 55年?~115年?

ローマ帝政時代の歴史家

写真は、1980年頃住んでいた京都桃山の坪庭で飼っていた蛙のピョン太。

春に子供達と捕ってきたオタマジャクシをタライに入れていたら立派な蛙になりました。

冬になるころ姿を消してしまったが、翌年の春先に突然現れビックリ!

近所中に「ピヨン太が出てきた!」とふれて回ったことでした。

*今回掲載のテキストはすべて著作権が切れています。

*主な参考文献

講談社 「私の万葉集」 大岡信著

筑摩書房 「日本詩人選 源実朝」 吉本隆明著

岩波書店 「ことばの花束」

写真・編集・制作 KY企画

安倍川

安倍川 大井川

大井川 天龍川

天龍川