「一般相対論の世界を探る―重力波と数値相対論:柴田大」

内容紹介:

星の合体、ブラックホールの誕生など、一般相対論の特徴が顕著に現れるさまざまな宇宙現象。重力波を使った現象の観測や数値シュミレーションによる理論的探究など、研究の最前線を鮮やかに描く。

2007年1月1日刊行、182ページ。

著者について:

柴田大: ホームページ: http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~masaru.shibata/indexj.html

1966年東京で生まれる。東京工業大学理学部物理学科卒業。京都大学大学院理学研究科博士課程中退。大阪大学大学院理学研究科助手。東京大学大学院総合文化研究科助教授。博士(理学)。専門、宇宙物理学。特に数値相対論と重力波を研究している。

理数系書籍のレビュー記事は本書で411冊目。

4月10日の発表以来、僕はあいかわらずブラックホールの周りをまわっている。

前回の「一般相対性理論入門 ブラックホール探査: テイラー、ホイーラー」という本の紹介では、ブラックホールのシュワルツシルト解やカー解など、理想化された条件のもとでブラックホール周辺での物体や光線の軌道を微積分を使って解析的に解いたり、(原書が刊行された当時、西暦2000年頃の)パソコンでシミュレーションする方法や結果が書かれていることをお伝えした。

しかし、ブラックホールおよび周辺に分布する物質の3次元空間内の複雑な運動を、より詳しくシミュレーションをするためにはスパコンが欠かせない。今回紹介するのは、スパコンを使ってブラックホールや中性子星の合体や重力崩壊によって発生する重力波の姿を再現する方法と結果を紹介する本である。

本書で取り上げられるような強重力場では、物質が運動することで周囲の時空も影響を受け、それが物質の運動に変化をもたらしてしまう。それは一般相対論の非線形性が強く現れる物理現象で、スパコンを使った数値相対論の計算でしか解くことができない。数値相対論は「ブラックホール・膨張宇宙・重力波 一般相対性理論の100年と展開:真貝寿明」で一般向けに解説がされているが、専門的に紹介する日本語書籍はおそらくこの本しかないと思う。

刊行されたのは2007年。この時点でもし僕が本書を見つけたとしても、おそらく買っていなかっただろう。1974年に間接的に証明されていたとはいえ、ブラックホールの存在は疑っていたし、まして生きているうちに直接検証されるなどとは思っていなかった。重力波にしてもほとんど信じていなかったし、ブラックホールの合体など夢の夢。SFを超えていると思っていたからだ。

ところが両方とも現実になってしまった。。。2015年9月に連星ブラックホールの合体による重力波が観測され翌年2月に発表されたときのことは「重力波の直接観測に成功!」という記事に書き、ブラックホールの周辺の光輪も撮影され、先月公開されたばかりだ。記事としては「史上初!ブラックホールを撮影し、その存在を証明」である。

まれにしかおこらないと考えられていたブラックホールどうしの合体も、検出施設のLIGOのツイッターアカウント(@LIGO)を見るかぎりではかなり頻繁に観測されているし、中性子星どうしの合体も観測されている。(参考記事:「重力波、中性子星で観測…重い元素の誕生解明」)さらに今月初めには、ブラックホールと中性子星の合体も観測されたようだ。(参考ページ:「中性子星とブラックホール=合体による重力波、初観測か」)最初はびっくりしていたのだが、あまりにも日常的になってしまうとどうも新鮮味に欠けてくる。(研究者ならワクワクし続けるのだろうけれども。)

このような一般相対論的事象を数値的に研究されているのが本書の著者である柴田先生である。僕は日本物理学会2016年度公開講座 「一般相対性理論と宇宙 -重力波研究の最前線-」(ブログ記事)を聴講し、柴田先生や本書のことを知った。この日おこなわれた3つの講演はすべてYouTubeから公開されている。柴田先生の講演動画はこちらである。

重力波の源 柴田大

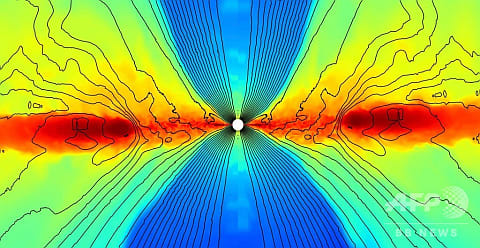

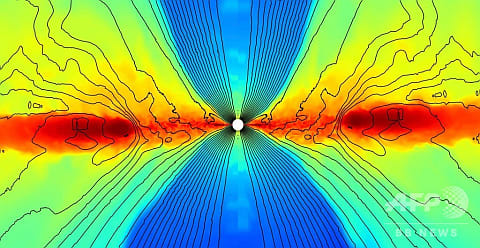

この講演の最後のほうで紹介されるシミュレーション動画は、表紙の画像も含め本書で静止画としていくつか紹介されている。

太陽質量の1.35倍と1.65倍の質量をもつ中性子星が合体してブラックホールが誕生する様子(動画)

本書の目次は次のとおり。

0 一般相対論と宇宙物理学

1 一般相対論的天体とこれまでの観測

2 重力波による天文学

3 重力波の理論

4 重力波源

5 一般相対論における初期値問題の定式化

6 数値相対論

7 コンピュータで探る一般相対論の世界

一般相対論的天体の種類(中性子星、ブラックホールなど)の解説やこれまでの観測について解説した後、重力波に関する理論的な解説を行う。スパコンで解くためにはアインシュタイン方程式から偏微分方程式をたてなければならない。シミュレーションしたい現象の種類に応じてモデルをたて、初期値(現象の始まりの状態)を設定し、立式をおこなう。そしてプログラミングするための注意点や工夫が解説される。

本書のおよその難易度がわかるように見開きで3か所ほどサンプルページを載せておこう。購入されるかどうかの検討材料としてお使いいただきたい。

重力波の理論を解説しているページ

拡大

数値計算のための工夫、一般相対論的流体力学

拡大

拡大

それぞれ6枚の静止画として本書に掲載されているのは、表紙画像のほかに次のようなものがある。

- ともに質量が太陽の1.5倍の連星中性子星が合体してブラックホールを形成する様子

- ともに質量が太陽の1.3倍の連星中性子星が合体して中性子星を形成する様子

- 差動回転する大質量中性子星が、磁気流体効果によってブラックホールへ重力崩壊する様子

- 回転する大質量星の中心核の重力崩壊によるブラックホールの形成過程

- 回転する大質量星の中心核の重力崩壊による中性子星の形成過程

- 合体する連星ブラックホールの軌道面上におけるラプス関数の時間変化

- 合体する連星ブラックホールが放射する重力波の強度分布の時間変化

- 太陽質量の3.2倍のブラックホールと代用質量の1.3倍の中性子星が合体する様子

このほか、柴田先生のホームページから動画としてご覧いただける。

柴田先生ホームページ: http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~masaru.shibata/indexj.html

本書で柴田先生は「重力波は2015年までには検出されるだろう。」と予想している。まさにそのとおりになった。この一文を読んだとき背筋に電気が走った。現時点で本書を読んで特に興味深いのは、まだ観測されていない事象についてだ。それはブラックホールや中性子星の誕生時に発生する重力波、重力崩壊によって発生する重力波、非対称中性子星が高速回転することで発する重力波などである。これらのシミュレーション画像に匹敵する事象は近い将来、実際に観測されることだろう。

また本書が書かれた時点でLIGOは建設中であり、VirgoやKAGRAは計画段階だった。(KAGRAという命名はまだされておらず、他の名前で呼ばれていた。)複数の重力波望遠鏡が稼働することで、重力波がより高精度に観測できるだけでなく、その方向を決定することができるようになる。KAGRAの稼働が待ち遠しい。また宇宙空間上に設ける巨大な重力波望遠鏡LISAによって、より微小な重力波が観測できるようになる。(ふと気が付いたのだが、LISAのような望遠鏡は宇宙空間上に複数設置しないと、方向を検知することができないことだろう。地上の重力波望遠鏡との連携が必要になるかもしれない。)

数値相対論は1990年代に研究が始まり、2000年ころから実際のシミュレーションとして発展した。誕生したばかりの学問領域である。本書では中性子星の合体とブラックホールの合体の2つのケースで必要になる計算リソースの量が示されているが、これはあくまで2005年当時の値である。スパコンの精度向上と計算手法の研究が発展することによって、今後ますます精密なシミュレーションが可能になることであろう。そのうちパソコンの性能が向上して、このようなシミュレーションがパソコン上でできるようになるのかもしれない。

数値相対論に関しては、2016年頃に公開されている次の資料が参考になるだろう。

参考資料:

数値相対論の進展: ページを開く

数値相対論シミュレーション: ページを開く

数値的一般相対論 - KEK: ページを開く

昨年、柴田先生は次の本もお書きになっている。本書と合わせてお読みいただきたい。

「重力波の源:柴田大、久徳浩太郎」

----------------------

2019年6月8日に追記:

ブラックホールの周りの降着円盤もコンピュータによるシミュレーションで再現できるようになった。史上初の成果である。

ブラックホールの周りの円盤、最新シミュレーションで「40年来の謎」解明

https://www.afpbb.com/articles/-/3228925

----------------------

2021年11月7日に追記:

次の本が刊行された。

「数値相対論と中性子星の合体:柴田大」

関連記事:

一般相対性理論入門 ブラックホール探査: テイラー、ホイーラー

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c928268aab686a527be93385b45402c2

日本物理学会2016年度公開講座 「一般相対性理論と宇宙 -重力波研究の最前線-」

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/d39ec747fb47e0c8418e7e167e2f60c4

ブラックホールと時空の歪み: キップ・S. ソーン

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/76795b03e7dc89cd08dac67dc25b73ab

重力理論 Gravitation-古典力学から相対性理論まで、時空の幾何学から宇宙の構造へ

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/f838b8f6c2554000933187df89e08013

重力(上)(下) アインシュタインの一般相対性理論入門: ジェームズ・B・ハートル

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c195a49914a852b1c73049bb7b9743e0

一般相対性理論に挑戦しよう!

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ea7ad9292ce01ad4abbbc8c98f3303d0

趣味で相対論(EMANの物理学):感想

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/5fe7d774a955f3bb9d8270f6113e453f

ブラックホールと時空の方程式:15歳からの一般相対論:小林晋平

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/f4401f2ce79451070b7b9c089f304315

発売情報:一般相対性理論を一歩一歩数式で理解する: 石井俊全

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/1699a1c22477c269c68c02091d0ca049

史上初!ブラックホールを撮影し、その存在を証明

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/a3bdd0676cf497a9731a729d3a0da5a4

巨大ブラックホールの謎 宇宙最大の「時空の穴」に迫る: 本間希樹

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c847e0b9662e20720b9e6acf5cd4f370

ゼロからわかるブラックホール: 大須賀健

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/d3f08c2ddb0f6168b502dac4a70f3a7e

ホーキング、宇宙を語る:スティーヴン・W. ホーキング

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/1e3dbc9b3d10d4a9b6518b6b32429e22

ホーキング、ブラックホールを語る:BBCリース講義

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/6fb5c3578db1c26382c831983fd44e04

ブラックホール戦争:レオナルド・サスキンド

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c8ad22de70df7be8e51a066ca8354106

「一般相対論の世界を探る―重力波と数値相対論:柴田大」

はじめに

0 一般相対論と宇宙物理学

- 一般相対論的天体の観測

- 数値相対論

- 本書の目的と構成

1 一般相対論的天体とこれまでの観測

- 一般相対論的天体の定義

- 中性子星

-- 中性子星の起源と構造

-- 中性子星の観測

- クォーク星?

- 連星中性子星

-- 連星中性子星の発見

-- 連星中性子星の質量の決定法と重力波の検証

- ブラックホール

-- その歴史と諸性質

-- 恒星サイズのブラックホール

-- 中間質量のブラックホール

-- 超巨大ブラックホール

-- ブラックホール近傍の観測

- 未発見の天体

2 重力波による天文学

- 観測的課題

- 重力波を用いる利点

- 重力波検知器

3 重力波の理論

- 波動方程式としてのアインシュタイン方程式

- 線形のアインシュタイン方程式

- 重力波の伝播

- 重力波の発生

- 連星からの重力波

- ブラックホール誕生時の重力波

4 重力波源

- 地上型重力波検出器に対する重力波源

-- コンパクト星連星の合体

-- 超新星の爆発

-- 高速回転する中性子星

- 飛翔体を用いた重力波検出器に対する重力波源

-- 銀河系内の連星

-- 超巨大ブラックホールの合体

-- 超巨大ブラックホールの形成

- マッチトフィルターデータ解析法

5 一般相対論における初期値問題の定式化

- 定式化の必要性

- 3+1形式

- 数値相対論における3+1形式の欠点と改良

6 数値相対論

- 座標条件

-- ラプス関数

-- シフトベクトル

- 一般相対論的流体力学方程式

- 重力波の抽出と必要な計算機資源の見積り

- ブラックホールを見つける

- ブラックホールを切り取る

- 収束性の確認

- テストシミュレーション

-- 線形重力波の伝搬

-- 振動する中性子星

-- 中性子星のブラックホールへの重力崩壊

7 コンピュータで探る一般相対論の世界

- 連星中性子星の合体

-- 合体の様子

-- 合体における重力波放射

-- 強磁場大質量中性子星の運命

-- 連星中性子星合体後の運命の分類

- 大質量星の重力崩壊

-- ブラックホールと中性子星の形成

-- 中性子星形成時の重力波

- 高速回転し非軸対称変形する中性子星

- 連星ブラックホールの合体

- 中性子星とブラックホールの合体:今後の課題

- 展望

参考図書

引用文献

索引

内容紹介:

星の合体、ブラックホールの誕生など、一般相対論の特徴が顕著に現れるさまざまな宇宙現象。重力波を使った現象の観測や数値シュミレーションによる理論的探究など、研究の最前線を鮮やかに描く。

2007年1月1日刊行、182ページ。

著者について:

柴田大: ホームページ: http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~masaru.shibata/indexj.html

1966年東京で生まれる。東京工業大学理学部物理学科卒業。京都大学大学院理学研究科博士課程中退。大阪大学大学院理学研究科助手。東京大学大学院総合文化研究科助教授。博士(理学)。専門、宇宙物理学。特に数値相対論と重力波を研究している。

理数系書籍のレビュー記事は本書で411冊目。

4月10日の発表以来、僕はあいかわらずブラックホールの周りをまわっている。

前回の「一般相対性理論入門 ブラックホール探査: テイラー、ホイーラー」という本の紹介では、ブラックホールのシュワルツシルト解やカー解など、理想化された条件のもとでブラックホール周辺での物体や光線の軌道を微積分を使って解析的に解いたり、(原書が刊行された当時、西暦2000年頃の)パソコンでシミュレーションする方法や結果が書かれていることをお伝えした。

しかし、ブラックホールおよび周辺に分布する物質の3次元空間内の複雑な運動を、より詳しくシミュレーションをするためにはスパコンが欠かせない。今回紹介するのは、スパコンを使ってブラックホールや中性子星の合体や重力崩壊によって発生する重力波の姿を再現する方法と結果を紹介する本である。

本書で取り上げられるような強重力場では、物質が運動することで周囲の時空も影響を受け、それが物質の運動に変化をもたらしてしまう。それは一般相対論の非線形性が強く現れる物理現象で、スパコンを使った数値相対論の計算でしか解くことができない。数値相対論は「ブラックホール・膨張宇宙・重力波 一般相対性理論の100年と展開:真貝寿明」で一般向けに解説がされているが、専門的に紹介する日本語書籍はおそらくこの本しかないと思う。

刊行されたのは2007年。この時点でもし僕が本書を見つけたとしても、おそらく買っていなかっただろう。1974年に間接的に証明されていたとはいえ、ブラックホールの存在は疑っていたし、まして生きているうちに直接検証されるなどとは思っていなかった。重力波にしてもほとんど信じていなかったし、ブラックホールの合体など夢の夢。SFを超えていると思っていたからだ。

ところが両方とも現実になってしまった。。。2015年9月に連星ブラックホールの合体による重力波が観測され翌年2月に発表されたときのことは「重力波の直接観測に成功!」という記事に書き、ブラックホールの周辺の光輪も撮影され、先月公開されたばかりだ。記事としては「史上初!ブラックホールを撮影し、その存在を証明」である。

まれにしかおこらないと考えられていたブラックホールどうしの合体も、検出施設のLIGOのツイッターアカウント(@LIGO)を見るかぎりではかなり頻繁に観測されているし、中性子星どうしの合体も観測されている。(参考記事:「重力波、中性子星で観測…重い元素の誕生解明」)さらに今月初めには、ブラックホールと中性子星の合体も観測されたようだ。(参考ページ:「中性子星とブラックホール=合体による重力波、初観測か」)最初はびっくりしていたのだが、あまりにも日常的になってしまうとどうも新鮮味に欠けてくる。(研究者ならワクワクし続けるのだろうけれども。)

このような一般相対論的事象を数値的に研究されているのが本書の著者である柴田先生である。僕は日本物理学会2016年度公開講座 「一般相対性理論と宇宙 -重力波研究の最前線-」(ブログ記事)を聴講し、柴田先生や本書のことを知った。この日おこなわれた3つの講演はすべてYouTubeから公開されている。柴田先生の講演動画はこちらである。

重力波の源 柴田大

この講演の最後のほうで紹介されるシミュレーション動画は、表紙の画像も含め本書で静止画としていくつか紹介されている。

太陽質量の1.35倍と1.65倍の質量をもつ中性子星が合体してブラックホールが誕生する様子(動画)

本書の目次は次のとおり。

0 一般相対論と宇宙物理学

1 一般相対論的天体とこれまでの観測

2 重力波による天文学

3 重力波の理論

4 重力波源

5 一般相対論における初期値問題の定式化

6 数値相対論

7 コンピュータで探る一般相対論の世界

一般相対論的天体の種類(中性子星、ブラックホールなど)の解説やこれまでの観測について解説した後、重力波に関する理論的な解説を行う。スパコンで解くためにはアインシュタイン方程式から偏微分方程式をたてなければならない。シミュレーションしたい現象の種類に応じてモデルをたて、初期値(現象の始まりの状態)を設定し、立式をおこなう。そしてプログラミングするための注意点や工夫が解説される。

本書のおよその難易度がわかるように見開きで3か所ほどサンプルページを載せておこう。購入されるかどうかの検討材料としてお使いいただきたい。

重力波の理論を解説しているページ

拡大

数値計算のための工夫、一般相対論的流体力学

拡大

拡大

それぞれ6枚の静止画として本書に掲載されているのは、表紙画像のほかに次のようなものがある。

- ともに質量が太陽の1.5倍の連星中性子星が合体してブラックホールを形成する様子

- ともに質量が太陽の1.3倍の連星中性子星が合体して中性子星を形成する様子

- 差動回転する大質量中性子星が、磁気流体効果によってブラックホールへ重力崩壊する様子

- 回転する大質量星の中心核の重力崩壊によるブラックホールの形成過程

- 回転する大質量星の中心核の重力崩壊による中性子星の形成過程

- 合体する連星ブラックホールの軌道面上におけるラプス関数の時間変化

- 合体する連星ブラックホールが放射する重力波の強度分布の時間変化

- 太陽質量の3.2倍のブラックホールと代用質量の1.3倍の中性子星が合体する様子

このほか、柴田先生のホームページから動画としてご覧いただける。

柴田先生ホームページ: http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~masaru.shibata/indexj.html

本書で柴田先生は「重力波は2015年までには検出されるだろう。」と予想している。まさにそのとおりになった。この一文を読んだとき背筋に電気が走った。現時点で本書を読んで特に興味深いのは、まだ観測されていない事象についてだ。それはブラックホールや中性子星の誕生時に発生する重力波、重力崩壊によって発生する重力波、非対称中性子星が高速回転することで発する重力波などである。これらのシミュレーション画像に匹敵する事象は近い将来、実際に観測されることだろう。

また本書が書かれた時点でLIGOは建設中であり、VirgoやKAGRAは計画段階だった。(KAGRAという命名はまだされておらず、他の名前で呼ばれていた。)複数の重力波望遠鏡が稼働することで、重力波がより高精度に観測できるだけでなく、その方向を決定することができるようになる。KAGRAの稼働が待ち遠しい。また宇宙空間上に設ける巨大な重力波望遠鏡LISAによって、より微小な重力波が観測できるようになる。(ふと気が付いたのだが、LISAのような望遠鏡は宇宙空間上に複数設置しないと、方向を検知することができないことだろう。地上の重力波望遠鏡との連携が必要になるかもしれない。)

数値相対論は1990年代に研究が始まり、2000年ころから実際のシミュレーションとして発展した。誕生したばかりの学問領域である。本書では中性子星の合体とブラックホールの合体の2つのケースで必要になる計算リソースの量が示されているが、これはあくまで2005年当時の値である。スパコンの精度向上と計算手法の研究が発展することによって、今後ますます精密なシミュレーションが可能になることであろう。そのうちパソコンの性能が向上して、このようなシミュレーションがパソコン上でできるようになるのかもしれない。

数値相対論に関しては、2016年頃に公開されている次の資料が参考になるだろう。

参考資料:

数値相対論の進展: ページを開く

数値相対論シミュレーション: ページを開く

数値的一般相対論 - KEK: ページを開く

昨年、柴田先生は次の本もお書きになっている。本書と合わせてお読みいただきたい。

「重力波の源:柴田大、久徳浩太郎」

----------------------

2019年6月8日に追記:

ブラックホールの周りの降着円盤もコンピュータによるシミュレーションで再現できるようになった。史上初の成果である。

ブラックホールの周りの円盤、最新シミュレーションで「40年来の謎」解明

https://www.afpbb.com/articles/-/3228925

----------------------

2021年11月7日に追記:

次の本が刊行された。

「数値相対論と中性子星の合体:柴田大」

関連記事:

一般相対性理論入門 ブラックホール探査: テイラー、ホイーラー

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c928268aab686a527be93385b45402c2

日本物理学会2016年度公開講座 「一般相対性理論と宇宙 -重力波研究の最前線-」

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/d39ec747fb47e0c8418e7e167e2f60c4

ブラックホールと時空の歪み: キップ・S. ソーン

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/76795b03e7dc89cd08dac67dc25b73ab

重力理論 Gravitation-古典力学から相対性理論まで、時空の幾何学から宇宙の構造へ

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/f838b8f6c2554000933187df89e08013

重力(上)(下) アインシュタインの一般相対性理論入門: ジェームズ・B・ハートル

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c195a49914a852b1c73049bb7b9743e0

一般相対性理論に挑戦しよう!

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ea7ad9292ce01ad4abbbc8c98f3303d0

趣味で相対論(EMANの物理学):感想

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/5fe7d774a955f3bb9d8270f6113e453f

ブラックホールと時空の方程式:15歳からの一般相対論:小林晋平

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/f4401f2ce79451070b7b9c089f304315

発売情報:一般相対性理論を一歩一歩数式で理解する: 石井俊全

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/1699a1c22477c269c68c02091d0ca049

史上初!ブラックホールを撮影し、その存在を証明

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/a3bdd0676cf497a9731a729d3a0da5a4

巨大ブラックホールの謎 宇宙最大の「時空の穴」に迫る: 本間希樹

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c847e0b9662e20720b9e6acf5cd4f370

ゼロからわかるブラックホール: 大須賀健

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/d3f08c2ddb0f6168b502dac4a70f3a7e

ホーキング、宇宙を語る:スティーヴン・W. ホーキング

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/1e3dbc9b3d10d4a9b6518b6b32429e22

ホーキング、ブラックホールを語る:BBCリース講義

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/6fb5c3578db1c26382c831983fd44e04

ブラックホール戦争:レオナルド・サスキンド

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c8ad22de70df7be8e51a066ca8354106

「一般相対論の世界を探る―重力波と数値相対論:柴田大」

はじめに

0 一般相対論と宇宙物理学

- 一般相対論的天体の観測

- 数値相対論

- 本書の目的と構成

1 一般相対論的天体とこれまでの観測

- 一般相対論的天体の定義

- 中性子星

-- 中性子星の起源と構造

-- 中性子星の観測

- クォーク星?

- 連星中性子星

-- 連星中性子星の発見

-- 連星中性子星の質量の決定法と重力波の検証

- ブラックホール

-- その歴史と諸性質

-- 恒星サイズのブラックホール

-- 中間質量のブラックホール

-- 超巨大ブラックホール

-- ブラックホール近傍の観測

- 未発見の天体

2 重力波による天文学

- 観測的課題

- 重力波を用いる利点

- 重力波検知器

3 重力波の理論

- 波動方程式としてのアインシュタイン方程式

- 線形のアインシュタイン方程式

- 重力波の伝播

- 重力波の発生

- 連星からの重力波

- ブラックホール誕生時の重力波

4 重力波源

- 地上型重力波検出器に対する重力波源

-- コンパクト星連星の合体

-- 超新星の爆発

-- 高速回転する中性子星

- 飛翔体を用いた重力波検出器に対する重力波源

-- 銀河系内の連星

-- 超巨大ブラックホールの合体

-- 超巨大ブラックホールの形成

- マッチトフィルターデータ解析法

5 一般相対論における初期値問題の定式化

- 定式化の必要性

- 3+1形式

- 数値相対論における3+1形式の欠点と改良

6 数値相対論

- 座標条件

-- ラプス関数

-- シフトベクトル

- 一般相対論的流体力学方程式

- 重力波の抽出と必要な計算機資源の見積り

- ブラックホールを見つける

- ブラックホールを切り取る

- 収束性の確認

- テストシミュレーション

-- 線形重力波の伝搬

-- 振動する中性子星

-- 中性子星のブラックホールへの重力崩壊

7 コンピュータで探る一般相対論の世界

- 連星中性子星の合体

-- 合体の様子

-- 合体における重力波放射

-- 強磁場大質量中性子星の運命

-- 連星中性子星合体後の運命の分類

- 大質量星の重力崩壊

-- ブラックホールと中性子星の形成

-- 中性子星形成時の重力波

- 高速回転し非軸対称変形する中性子星

- 連星ブラックホールの合体

- 中性子星とブラックホールの合体:今後の課題

- 展望

参考図書

引用文献

索引