私的に、小樽といえば 和光荘。

日本のステンドグラス

「小川三知の世界」という本の

写真家 増田彰久の写真を見て憧れていた洋館です。

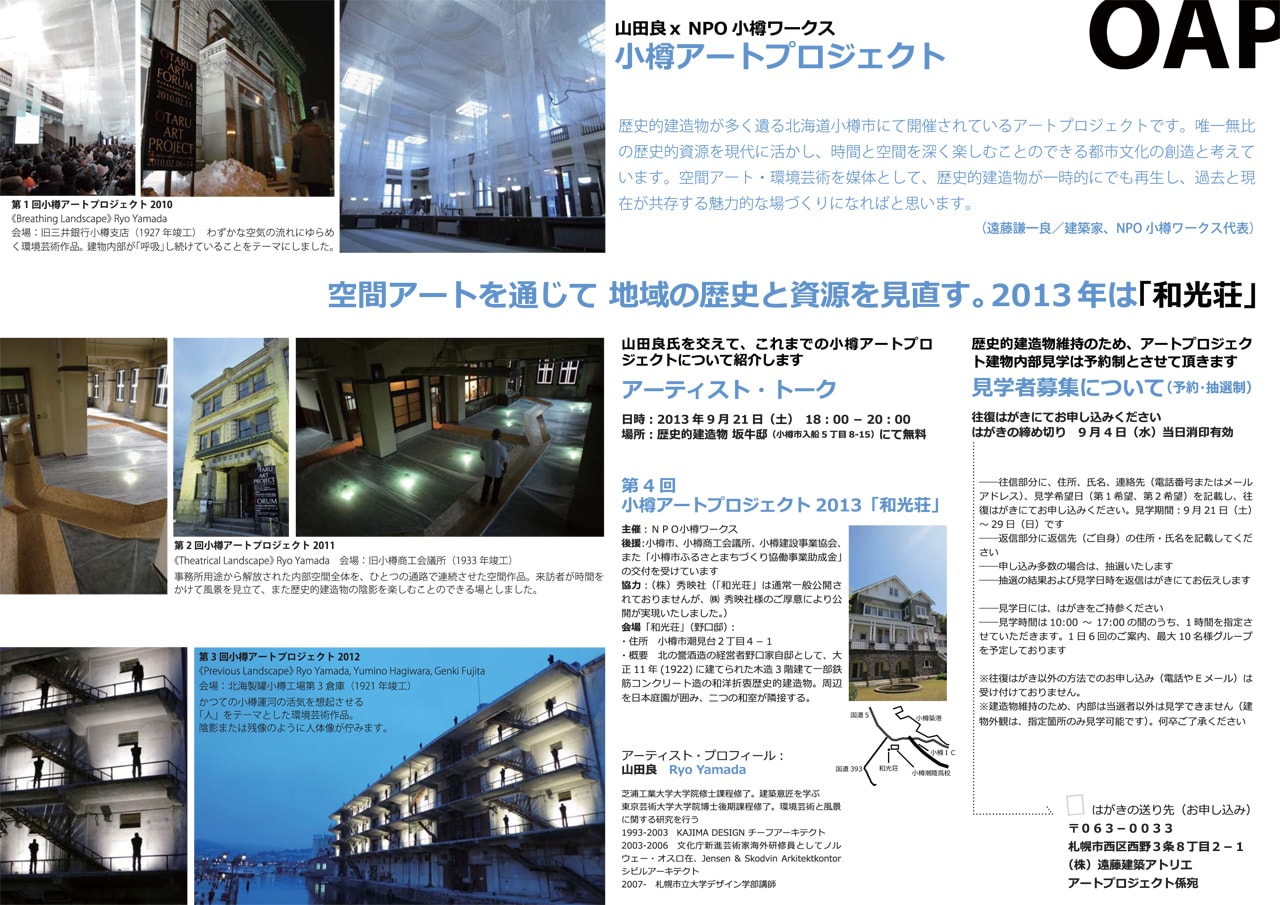

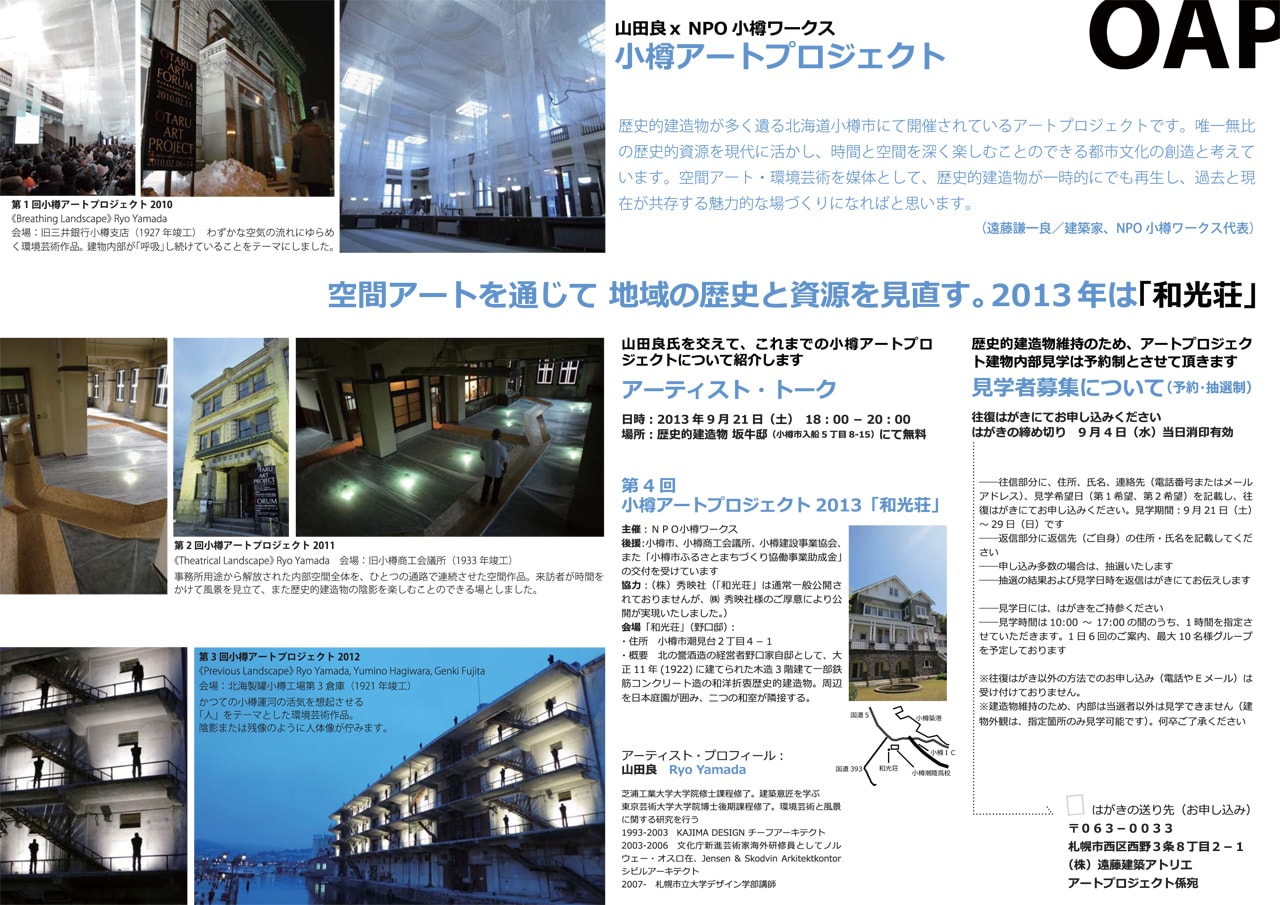

北の誉酒造の経営者・野口家邸として建てられ、自邸やクラブハウスとして使われました。

現在も個人所有で、普段は非公開となっています。

偶然この秋公開されることを知り

応募しました。

小樽駅からタクシーに乗り

市街の坂道をのぼり、潮見台の丘近くで下車。

橋を渡り切ると、和光荘が見えます。

この前までは、普段見学可能だそうです。

右手の階段を登ったところが正面玄関。

ぼーっと見上げていたら、受付はこちらと声をかけられました。

三連アーチ部分から中へ入り、受付へ。

内部は大邸宅にしては少し天井が低めの大食堂となっています。

見学会のレクチャーを受けたあと

歴史的地域資産研究機構代表(北海道大学院元教授)の角先生の案内で、館内を巡りました。

残念ながら館内撮影は禁止です。

札幌市立大学デザイン学部講師の山田良氏によるアート作品

「接合点としての空間芸術」と題したプロジェクトが見学会と同時開催。

作品の「襖絵」が食堂と、1階廊下に置かれ

和光荘の見どころが描かれています。

残念なことに 楽しみにしていた浴室は床の状態が悪いのと、見学人数が多いので

見学できず

この襖絵で見るのみでした。

せめて写真パネルの展示があれば嬉しいのに…。

展示場所の廊下は、通路にあたるため

説明を聞く際、何度もけったりつまづきそうになったり…。

外観のイメージとは違い、内部は和室がメイン。

昭和初期に、一時旅館として使われた部屋名の表示が

ところどころそのままになっています。

楽しみにしていたサンルームは、モザイクタイル床のため

冷え冷えとしていました。

大きく一面に連なる窓の外には庭の緑が広がり

心地よい空間となっています。

過ぎ去った華やかし頃に

思いを馳せながら ぐるぐる歩きました。

傾斜地に建つため、湿度が高く

建物の傷みが進んでいるようです。

随所にアールデコ風幾何学模様がほどこされた和光荘。

この建物の保存活用という重い課題を

どう展開していくのか見守っていきたいと思います。

洋館裏手の日本庭園に白く塗られた木で組まれた「屋根見櫓」があり、

「花道」と題された、苔庭に浮かぶまさに花道を渡って

のぼると、そこは「二畳庵(茶室)」

ポッカリと空いた窓から、和光荘を眺めます。

和光荘の屋根を映し出す鏡も設置されていて

両方楽しみました。

写真付きのレポートで広く情報を発信し

多くの方にこの洋館のことを知ってもらうのも大切ではないかと思うのです。

アートプロジェクトの余韻を

波紋のように広げたい そんな気持ちで和光荘を後にしました。

竣工 1922年

設計 佐立 忠雄(基本設計 野口喜一郎)

所在 北海道小樽市潮見台2-4-1

2013.9.23

日本のステンドグラス

「小川三知の世界」という本の

写真家 増田彰久の写真を見て憧れていた洋館です。

北の誉酒造の経営者・野口家邸として建てられ、自邸やクラブハウスとして使われました。

現在も個人所有で、普段は非公開となっています。

偶然この秋公開されることを知り

応募しました。

小樽駅からタクシーに乗り

市街の坂道をのぼり、潮見台の丘近くで下車。

橋を渡り切ると、和光荘が見えます。

この前までは、普段見学可能だそうです。

右手の階段を登ったところが正面玄関。

ぼーっと見上げていたら、受付はこちらと声をかけられました。

三連アーチ部分から中へ入り、受付へ。

内部は大邸宅にしては少し天井が低めの大食堂となっています。

見学会のレクチャーを受けたあと

歴史的地域資産研究機構代表(北海道大学院元教授)の角先生の案内で、館内を巡りました。

残念ながら館内撮影は禁止です。

札幌市立大学デザイン学部講師の山田良氏によるアート作品

「接合点としての空間芸術」と題したプロジェクトが見学会と同時開催。

作品の「襖絵」が食堂と、1階廊下に置かれ

和光荘の見どころが描かれています。

残念なことに 楽しみにしていた浴室は床の状態が悪いのと、見学人数が多いので

見学できず

この襖絵で見るのみでした。

せめて写真パネルの展示があれば嬉しいのに…。

展示場所の廊下は、通路にあたるため

説明を聞く際、何度もけったりつまづきそうになったり…。

外観のイメージとは違い、内部は和室がメイン。

昭和初期に、一時旅館として使われた部屋名の表示が

ところどころそのままになっています。

楽しみにしていたサンルームは、モザイクタイル床のため

冷え冷えとしていました。

大きく一面に連なる窓の外には庭の緑が広がり

心地よい空間となっています。

過ぎ去った華やかし頃に

思いを馳せながら ぐるぐる歩きました。

傾斜地に建つため、湿度が高く

建物の傷みが進んでいるようです。

随所にアールデコ風幾何学模様がほどこされた和光荘。

この建物の保存活用という重い課題を

どう展開していくのか見守っていきたいと思います。

洋館裏手の日本庭園に白く塗られた木で組まれた「屋根見櫓」があり、

「花道」と題された、苔庭に浮かぶまさに花道を渡って

のぼると、そこは「二畳庵(茶室)」

ポッカリと空いた窓から、和光荘を眺めます。

和光荘の屋根を映し出す鏡も設置されていて

両方楽しみました。

写真付きのレポートで広く情報を発信し

多くの方にこの洋館のことを知ってもらうのも大切ではないかと思うのです。

アートプロジェクトの余韻を

波紋のように広げたい そんな気持ちで和光荘を後にしました。

竣工 1922年

設計 佐立 忠雄(基本設計 野口喜一郎)

所在 北海道小樽市潮見台2-4-1

2013.9.23

8

8

面白おかしく 八ツ三館のPR。

面白おかしく 八ツ三館のPR。