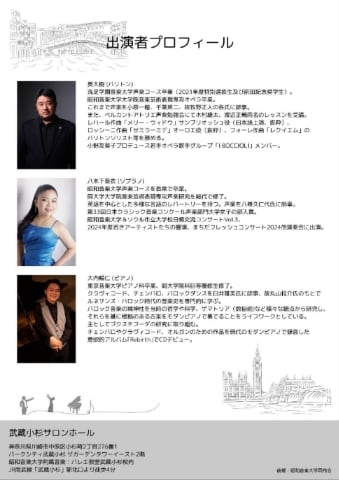

初めて大阪でコンサートを開きました。

尊敬する音楽家の方やSNSで繋がっていた方、オンラインレッスンの生徒さんにお会い出来たのはとても嬉しく、今後も定期的に同じ場所でコンサートをしていこうと思いました。総持寺という駅から歩いてすぐの会場は静かで響きも良いところでした。

バッハ以前、バッハ以後というテーマのコンサートでしたが、主にバッハ以前でほとんどがオルガンのための曲でした。中でも最初に持ってきたリューベックは演奏するにあたってとても頭を悩ませました。ブクステフーデのオルガン曲を弾くのと同じように、やはり足鍵盤までカバーしてフーガを弾くことの大変さ!かなり前から練習していましたが、手の内に入るのに時間がかかりました。北ドイツの風味を持ちながらイタリア的な様式を持つプレリュード。これは最後のリスト、またはアンコールのバッハへと繋がりを持たせたい意味でどうしても最初に演奏したかったのです。

2曲目のブクステフーデはある意味孤高な曲。ブクステフーデのプレリュードの典型的な形ではありますが、他の作曲家にはほとんど見られない。キリストの降誕ということを考えましたが、リューベックという異端の地で果たしてブクステフーデは何を考えて作曲をしていたのか?バッハはブクステフーデの何に惹かれたのか?ブクステフーデの音楽を奏でる度にそのようなことを考えてしまいます。代表作「我らのキリストの御身体」の作曲経緯…手紙のやり取りを見る限りリューベックでは一度も演奏されていません。なんならブクステフーデは教会に黙って作曲し、複写もせずスウェーデンの宮廷に送っています。スウェーデン大使館に問い合せたのですが、出納記録は残っていませんでした。謎が深まります。大阪で弾いている時も集中しつつも常にそんな謎がどこかにチラついていました。

ブットシュテットとバッハはドミソとレファラ繋がりで。この著作について、マッテゾンの話を出せば少しは笑い話にでもなったかなぁと後々反省。平均律はやはり重たいテーマ。先ほどのブクステフーデの「我らのキリストの御身体」と重なる曲と考えています。「神秘主義として演奏したいわけだ(ニヤリ)」と恩師に言われたのを今も強く覚えています。まさにそのように考えています。

前半最後はオブーホフの「互いに愛し合いましょう」。ある意味十二音技法と言える曲をあえて平均律の後にくっつけました。そしてオブーホフは神秘思想家であったというのも自分の中では繋がりだったりもします。本当に美しい曲です。

後半はヴァイス、パッヘルベルのシャコンヌ。ビーバーとリストのパッサカリアというシャコンヌ祭りですね。シャコンヌとパッサカリアの違いというのははっきりは言えないのでしょうが、演奏する人間からすると感覚としてではありますが、パッサカリアのほうが厳格です。常にテーマがいます。シャコンヌは気まぐれに消えたり戻ったり…自由な感じを受けます。

ヴァイスは次の時代に向かっているような印象がありますが、それでも「シャコンヌ」を書いたことに意味があるように思っていました。何故かギターのために移調された楽譜(イ短調)ばかり…いや、これは絶対に移調しちゃいかん…と思い、自筆譜から自分で書き起こした譜面です。一昨年のことです。タブラチュアからの書き起こしは大変でしたが、同時にピアノで演奏する可能性も感じながら書いたのを思い出しながら演奏しました。それにしてもヴァイスの自筆譜は綺麗!

パッヘルベルとビーバーは同じテーマですね。モーツァルトやベートーヴェンにも顔を出すテトラコルド。何度弾いても(特にビーバー!)精神的に疲れる曲を続けて演奏。ビーバー終わったらもう帰りたい!となる(笑)何年経っても変わらない…慣れない。ビーバーのパッサカリアでの神経衰弱は凄まじいです。

ラストにはリストのバッハ変奏曲を。久しぶりに大曲に取り組みました。リストの見方を180°変えてくれた曲です。10年前、恩師の「リストだってバカじゃないんだよ。バカみたいな曲をバカみたいに弾くからバカみたいに思われてるだけで。大変誤解されてる作曲家だよな~」という言葉。その恩師と最期に会った時の会話もリストでした。亡くなる少し前の講義ではまさにバッハ変奏曲についての話も。ゲマトリアで分析したらバッハとの思想の違いが出るかもしれないね、と。この度、一から丁寧にゲマトリアで譜読みをしてみました。たしかにド頭から色々ありました。リストの宗教的作品にはゲマトリアがよく使われているように感じます。それはリストがフリーメイソンだったことと関わるのか…それは分かりませんが、そういった考えを知っていたことは間違いないでしょうから(周りの交友関係などから)、慎重に読めば演奏する手がかりになると思っています。派手なイメージのリストですが、この作品を演奏するにあたって本当にリストという作曲家の見方が変わりました。

アンコールはバッハ生誕340年にちなんでヘンデルとスカルラッティ。どちらも美しい歌であり流麗なダンスです。そして、プログラム最初のリューベックに還るトッカータ風プレリュードの平均律1番。最後にオマケでバードのフルートとドラムを🪈🥁

約2年ぶりのソロ公演でした。今年は約3年ぶりに東京でもほぼ同じ内容のコンサートをやる予定です。一応音律やなんかを詳しく調べた上でピアノで演奏できるかを吟味しているつもりです。違和感なく聴いていただけたら私にとっては嬉しいです。オルガン、チェンバロ、クラヴィコード、今ではヴァイオリン、リュートのものまで演奏するようになりました。どの面に注目するかでピアノでの演奏の可能性が広まるように感じるとともに、たくさんの方にピアノでの古楽を聴いてもらいたいという気持ちが常にあります。細々としかしコンスタントに活動出来たらなと思う大阪公演でした。