不確かなことだらけの人生において、確実なことが1つある。それはいつか必ず死を迎えるということだ。

いつの日か、科学の進歩によってそれを克服できる時もあるかもしれないが、それは当分先のこととなるだろう。

文化や宗教に応じて、死者は火葬されたり土葬されたりするが、世界にはとても変わった死者の弔い方があるようだ。

そこには宗教的な理由により自らその命を絶つ方法もある。

10. サティー:夫に先立たれた妻が後追い自殺

References:kashgar

ヒンドゥーの習慣で、夫に先立たれた寡婦が、その亡骸とともに焼身自殺をするものだ。自主的に行う場合も、強制される場合もあった。生き埋めにされたり、入水自殺をするようなサティーもある。インド南部の高カーストで特によく行われた。

サティーは妻の夫に対する最高の献身の表現とされた。1827年に禁止されたが、今でも時折行われている。

9. トーテムポール

References:donsmaps

太平洋沿岸の北西部で暮らす先住民たちが作る、いくつもの人物を刻んだ柱のことだ。特にハイダ族はその先端に空洞をこしらえ、箱に収めた酋長や重要人物の亡骸を安置した。

箱に収めらた亡骸は死後1年ほど安置される。それを隠す前方のボードには、家紋入りの彫刻や絵が施される。ボードの形と意匠によって大きな家紋のような見た目となる。

8. バイキングの葬式

References:funerals-and-flowers

バイキングの葬式は異教徒の信仰の影響を受けている。彼らは、死後あの世へ導かれ、9つあるバイキング世界の1つにたどり着くと考えた。

このため、死者を無事あの世に送り届けるためにできるだけのことをした。通常は火葬か土葬のどちらかだ。

だがバイキングの王の葬儀は奇妙だ。王の遺体は10日間、一時的に墓に安置され、この間に新しい衣服が用意される。

また奴隷の女の1人は、あの世へお供することを”志願”しなければならない。志願した女には昼夜護衛が付き、大量のアルコールが与えられる。

葬儀が始まると、女は村の男全員と寝る。それから縄で括られ、最後に女族長によって刺される。王と女の遺体は木製の船に載せられ、そこに火がつけられる。

7. ダニ族の指の切断儀式

References:scholarblogs

パプアニューギニアのダニ族は、感情的な苦痛を肉体で表現することが悲しみのプロセスには不可欠だと考えている。そのため家族や子供を亡くした女性は、指の先端を切り落とす。これは精霊を満足させ、追い払うための儀式でもある。

死者の霊はスピリチュアルな混乱の原因になると考えられている。儀式は現在では禁止されているが、コミュニティの年長の女性の一部にその習慣の名残りを見ることができる。

6. ファマディハナ:墓を掘り起こして死者と再会

References:afrotourism

死者に敬意を表するための儀式で、マダガスカル南部の高地の伝統的な祭りで一般的に行われている。

実施されるのは、7年に一度、7月から9月にかけての冬だ。泣くことは禁じられており、法事というよりは祝祭と見られている。

儀式ではまず墓から遺体を掘り起こし、帷子(かたびら)を新しく巻き直す。再度埋葬する前に、遺体を持ち上げて墓の周りを数回周る。

こうすることで遺体に墓に馴染んでもらうのだ。ファマディハナは、遺族にとっては再会の場でもある。

儀式の最中、音楽を演奏したり、踊ったりしながら、酒やごちそうが振舞われる。前回は2011年開催だった。つまり次のファマディハナが迫っているということだ。

5. サンターラー:断食によって自ら死を迎える苦行

References:ipfs.io

ジャイナ教徒の倫理規程に記された最後の誓いだ。ジャイナ教の苦行者は徐々に食事の量を減らし、最後は断食によって死を迎える。これは崇高な行為だとされている。

サンターラーは死が近づいた時、自らの意思によってのみ行われる。

最大で12年間もかかり、この間に人生を振り返り、古いカルマを捨て、新たにカルマを作ることは避けねばならない。議論はあったが、2015年にインドの最高裁はサンターラーを解禁した。

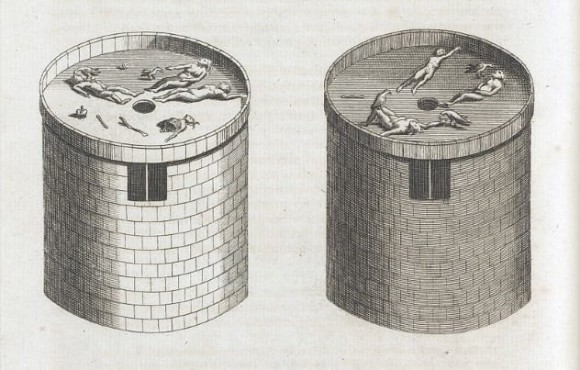

4. 沈黙の塔(ゾロアスター教)

References:References:ancient-origins

ゾロアスター教の施設で、ダフマともいう。ここに遺体を安置し、太陽と鳥によって処理する。ゾロアスター教の考えでは、火・水・地・風の4元素は神聖なものであるため、火葬や土葬によって汚染するべきではない。これを避けるために遺体を鳥葬にするのである。

沈黙の塔の内部は同心円になっており、男性の遺体は円の外に、女性の遺体は真ん中、子供の遺体は内に安置する。

ハゲタカに肉を食わせ、残った骨は太陽によって乾燥・漂白させ、それから埋葬する。インドとイランで見ることができる。

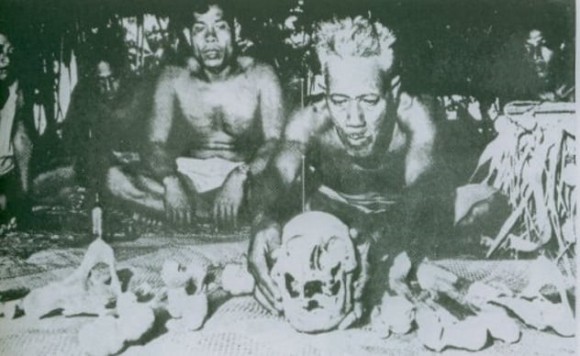

3. 頭蓋骨の埋葬

References:References:.frazerconsultants

太平洋に浮かぶキリバスは、現在ほとんどの人がキリスト教式の葬儀をあげる。しかし19世紀以前、頭蓋骨を自宅に保管し、彼らの神が死者の魂をあの世に受け入れられるようにする習慣があった。

人が死ぬと、遺体を3~12日自宅に安置する。腐臭の対策として、周囲で葉っぱを焼いたり、口・鼻・耳に花を詰めた。またココナッツや香油で遺体を拭いたりもした。

埋葬から数ヶ月後、遺族は墓を掘り返し、頭蓋骨を取り外し、自宅に飾る。未亡人や遺児は頭蓋骨の隣で寝食し、どこへ行く時も持ち歩く。

頭蓋骨の歯が落ちれば、それでネックレスを作る。そうして数年を過ごしてから、頭蓋骨を再度埋葬する。

2. 吊り下げ棺

References:roughguides

フィリピン北部の山間部に住むイゴロット族は、岩壁に釘で吊り下げた棺に遺体を入れて埋葬するという習慣を2000年以上も続けてきた。遺体を高いところに置けば、それだけ先祖の霊に近づけるからだという。

遺体は体を折り曲げ胎児のような格好で埋葬される。これはこの世にやってきた時と同じ姿勢で去るためだ。

今日では、若い世代はより現代的なキリスト教式の生活スタイルを送るようになっており、この伝統的な儀式も徐々に廃れてゆくことだろう。

1. 即身仏

References:allthatsinteresting

不滅の遺体には物理世界を超えた力とのつながりがあると考える宗教は多い。日本の即身仏は自らミイラになる行為で、天国にアクセスし、そこで百万年の時を生きて、地上の人々を守るのだという。これを行うには、とんでもない信仰心と自らを律する力が必要となる。

即身仏になることを決めた僧は、木の根や皮、木の実、松の針、石といった食事しか口にしてはいけない。これを1000~3000日続けて、脂肪と筋肉ならびに細菌を体からそぎ取る。

また漆の樹液を飲むことがあるが、これは毒を体内に入れて死後虫に食われることを防ぐためのものだ。実践者は少量の塩水のみを飲み、瞑想を続ける。

やがて死が近づくと、小さな木の箱に入り、それごと埋められる。死んでから1000日後に掘り出され、遺体が腐っていなければ成功だ。仏に法衣を着せて、しかるべき場所に祀る。

1081年から1903年までに24人の僧が即身仏になった。なお1877年に法律によって禁止された。

☆儀式はいろいろあるけれども、行先は天国か地獄の2つしかないんじゃ!

男性専用コーナー!クリックしてね\(^o^)/