image credit:flickr/nasacommons

アメリカ航空宇宙局(NASA)は、宇宙開発に関わる計画を担当する連邦機関として1958年7月29日に(正式活動は10月1日)設立された。

だがそれ以前から、アメリカには宇宙への熱い夢と野望があった。「夢の宇宙への旅」実現に向けて、様々なプロジェクトが行われていた。

そしてそれは、航空工学の研究機関である、アメリカ航空諮問委員会(NACA)が担っていた。

当時の研究が後のNASAに引き継がれ、人類を宇宙へと運んで行ったのだ。

これらの写真は、NASAのパブリックドメインにあった、NACA時代の、宇宙開発におけるアメリカの歴史を物語るモノクロ写真である。1920年代から1950年代の間に撮影されたものだ。

当時の写真を見ると研究者の熱い思いが伝わってくる。

NACAはもともと航空工学の研究を行っており、航空機の開発などを行っていた。1958年10月1日に組織は解体され、その資産や人員は後にNASAへと引き継がれることとなる。

NACA初の風洞(1921年4月1日)

image credit:flickr/nasacommons

風洞は、空気の流れを人工的に調節するトンネル型の装置である。1920年に完成したNACA初の風洞はイギリス国立物理学研究所で十年前に作られた物のレプリカだった。

過密度が低いという問題があり、当時の課題でもあったのだ。その後このトンネルを基盤に世界初の可変密度トンネル(通称:VDT)を完成させた。

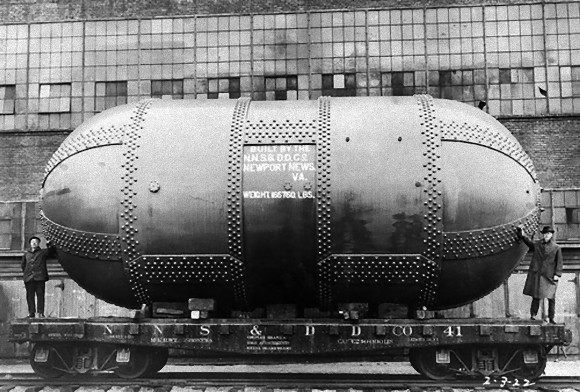

可変密度トンネルの圧力タンク(1922年2月3日)

image credit:flickr/nasacommons

当時の新聞記事にも掲載された可変密度トンネルの圧力タンクは1922年5月に荷船でNACA(アメリカ航空諮問委員会)へと運ばれた。

トーマス・モースMB3(1922年5月1日)

image credit:flickr/nasacommons

複葉機の主製戦闘機、トーマス・モースMB3の圧力分布を調査するために飛行船の羽部分を作る作業員。

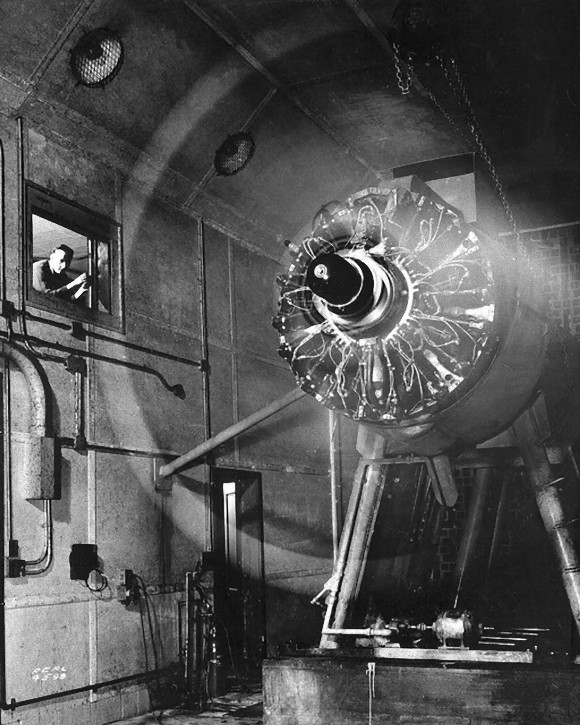

スペリーM1メッセンジャー(1927年中旬)

image credit:flickr/nasacommons

1927年中旬、ラングレー研究所の科学者たちは後に世界で初めてプロペラ研究トンネルでテストを行った飛行機「スペリーM1メッセンジャー」を開発していた。写真に写っているのはエルトン・W・ミラー氏であり、当時の空気力学局局長であった。

4.8メートルの風洞を冷却塔から覗き込んだ写真(1942年2月8日)

image credit:flickr/nasacommons

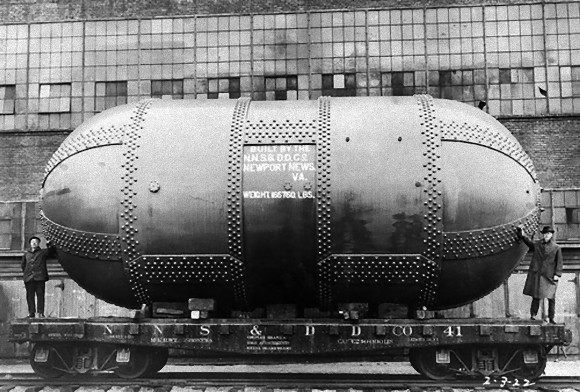

XFV-1(1942年8月18日)

image credit:flickr/nasacommons

NACAが4分の1スケールのXFV-1機を使ってフリーフライト調査を行っている様子。XFV-1機は、アメリカ海軍のためにロッキード社が試作したテイルシッター型垂直離着陸戦闘機である。

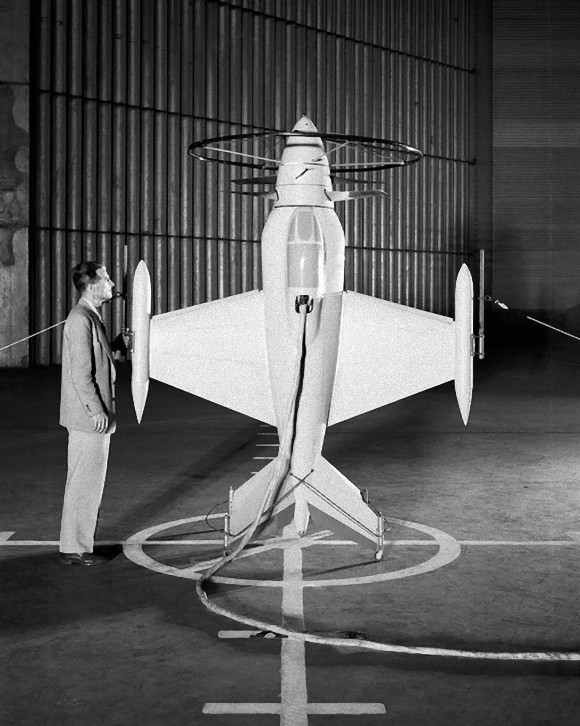

エンジン実験(1944年4月15日)

image credit:flickr/nasacommons

オハイオ州クリーブランドにあるグレン研究センター(現在はNASAの研究所)でトルクスタンドに乗せたエンジンをテストしている様子。トルクというのはエンジンが作動した時に発生する回転運動の事を意味する。

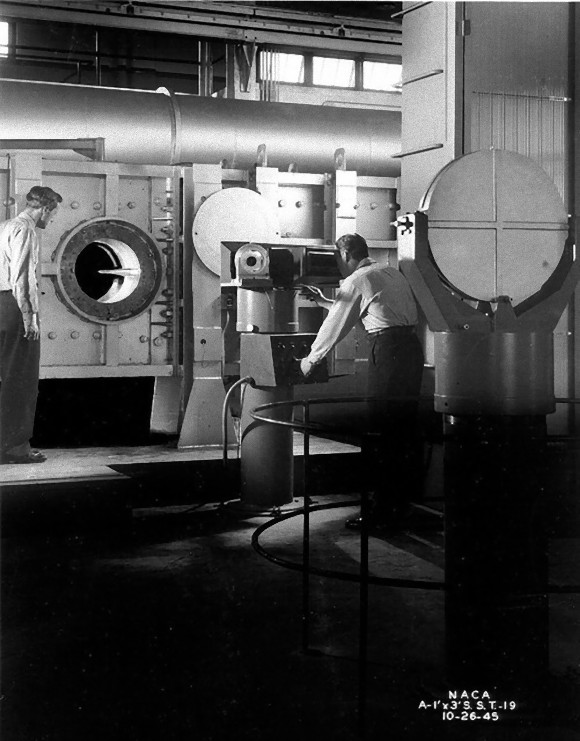

シュリーレン現象確認実験(1945年10月26日)

image credit:flickr/nasacommons

シュリーレン現象を観測するためにセットアップされた1×3フィート(30×90センチメートル)の超音速風洞。

シュリーレン現象とは、透明な媒質の中で場所により屈折率が違うとき、その部分にしま模様やもや状の影が見える現象のことだ。屈折率の差が大きければ肉眼でも観測される。この現象を利用した流体の光学的観測法をシュリーレン法と呼ぶ。

航空機緊急着水時の物理現象調査(1946年初頭)

image credit:flickr/nasacommons

1946年初頭、NACAのラングレー研究所の2号タンクでは爆撃機B-29 の緊急着水時に発生する物理現象の調査が行われていた。

Ditching of a Model A-26 in Tank 2

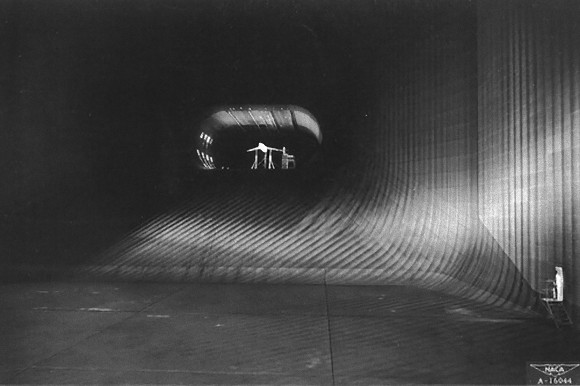

世界一の風洞(1947年)

image credit:flickr/nasacommons

カリフォルニア州エイムズ研究センターにある、世界最大の風洞の入り口ともいえる「喉」の部分は高さ12メートル、幅24メートルもある。

この定点カメラは風洞の広がりが最も大きくなる場所に配置されており、そこで風洞の大きさは高さ40メートル、幅53メートルにもなる。

巨大な空間内には6つの12メートル台のファンが設置されており、これらの羽が回転する事で風洞内に時速56キロメートル以上の風を送り込むという。これらの風が喉元で急速に圧縮され、時速400キロ以上の風を作り上げるのだ。

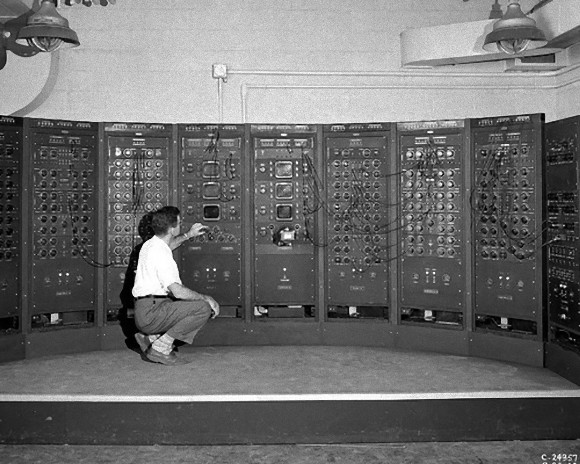

燃焼システム(1949年9月28日)

image credit:flickr/nasacommons

燃焼システムを統括するアナログコンピューターの原型ともなった機械。この機械は現オハイオ州グレン研究センターのエンジンリサーチ部門に存在していた。

巨大風洞のフィン(1950年3月15日)

image credit:flickr/nasacommons

ラングレー研究所に建設された風洞には23個のフィン(羽)がついていた。

この羽は風洞内を通り抜ける風によって生じる風圧を分散するために用いられていた。仮に羽がなくなった場合、圧力は風洞内の外側に集まってしまい、精確なテストが行えなくなってしまうのだ。

超音速風洞(1956年5月17日)

image credit:flickr/nasacommons

超音速風洞の内部には直径7メートル以上のバルブシステムが各所に設けられており、開閉が可能となっていた。

ラムジェットエンジン(1957年4月21日)

image credit:flickr/nasacommons

NACAの技師が超音速風洞内のラムジェットエンジンから発生するシュリーレン現象をテレビカメラで捉えようとしているところ。

ビデオカメラは時速4千キロメートル近くある風圧の中、ミサイルなどに使われるラムジェットエンジンがどう作用するのかを撮影するのに最適だったのだ。

グレン研究センター(1957年8月31日)

image credit:flickr/nasacommons

グレン研究センターの風洞内がステンレス加工された後の写真。中央に映っている機械はACNノズルモデルと呼ばれ、飛行機などに用いられたエンジンである。

ジンバルリグ(1957年10月29日)

image credit:flickr/nasacommons

宇宙へ行くカプセル内で発生するのであろう回転運動などを再現するために作られたジンバルリグ。宇宙飛行士は窒素ガスを使い、回転運動を制御する必要があった。

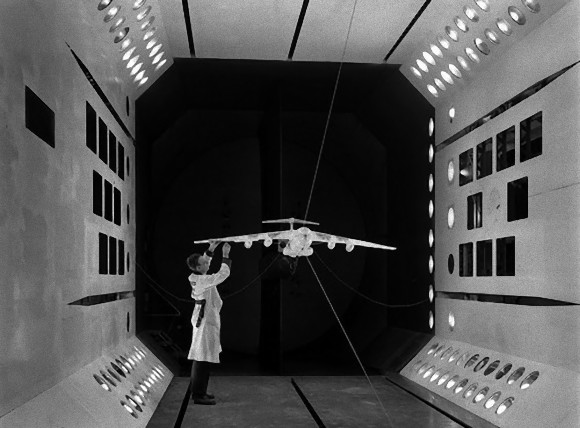

ロッキードC-141(1962年11月16日)

image credit:flickr/nasacommons

1940年代には飛行機はより薄く、可変式の羽を持つ事によって満足のいく飛行が可能となることが分かってきた。

1950年代になるとNACAは突風などによって生じる機体への影響を調査するためTDT(

Transonic Dynamics Tunnel)と呼ばれる風洞を作り上げた。

TDTは世界初の空力弾圧をテストする施設となり、のちのNASAに引き継がれていくこととなる。

NASA on The Commons | Flickr

☆写真だけでは何の開発やらわかりゃ~せん!