おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

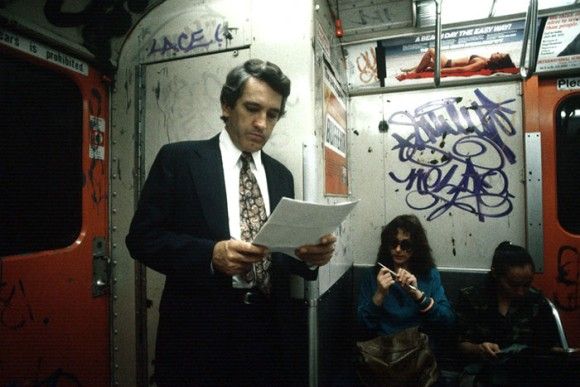

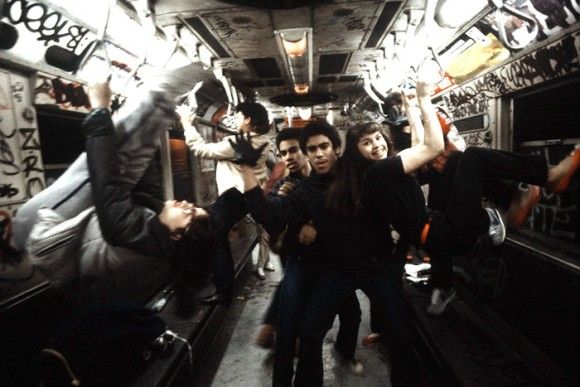

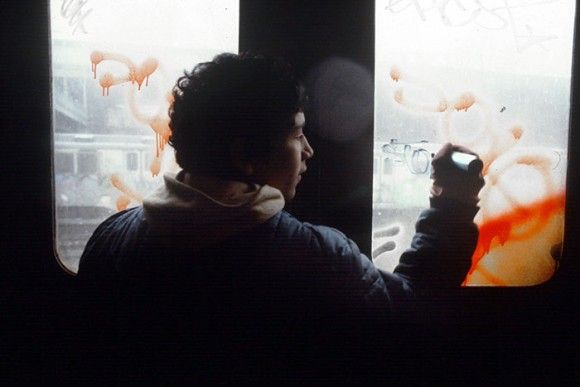

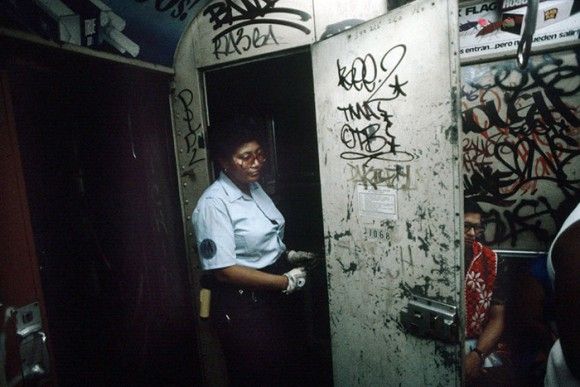

欧米の現代ホラー映画が抱える問題点は、その9割までただ驚かせるだけの作品であることだ。観客の心を奪い、時にトラウマとなり、夜もおちおち眠れないようなサスペンス性に溢れた作品はどんどん減っているように感じられる。

『ハロウィン』を例に挙げよう。マイケル・マイヤーズは洗濯物の背後に現れ、まばたきをした瞬間姿を消している。次にどこから現れるか予測もつかない。これらの作品はホラーというジャンルを様式化した映画だ。だが、その続編は緊張感に乏しい味気ない作品になってしまった。

最近では思わず引き込まれるホラー映画は少ない。登場人物は殺人鬼に追いかけられたら転んでみたり、明らかに怪しげな場所にあえて足を踏み入れてみたり、「お約束」ばかりが踏襲されている。安心とびっくりを織り交ぜた『インシディアス』、『フッテージ』、『死霊館』は商業的には成功していたが、ただのどっきり映画になっている点は否定できない。イーサン・ホークのような有名俳優ですらも作品を救えなかったのだ。

海外サイトにて、ただびっくりさせられるだけでなく、観た後で悪夢にうなされたり、ドアの鍵を2度確かめたくなるような、これぞホラーとでも言うべき恐怖体験を味わえる映画が10本ほど選出されていた。苦手な人にとっては見てはいけない映画リストとなるだろう。

あらすじは一見馬鹿げて見える。性交渉で呪いが感染して、それが何らかの形をとって被害者を歩いて付け回し、やがて殺す。

視聴者は常に緊張を強いられる。画面の中心にいるのはマイカ・モンロー演じるジェイであるが、視聴者の注目を浴びることは少ない。代わりに釘付けになるのはその背後にいる存在だ。目立たない名もなき登場人物がジェイに近寄ってくる姿は、まさに呪いの具現化だ。心臓がドキドキすると同時に、様々な疑問が頭をもたげてくる。ホラーでありながら、サスペンスも楽しめる。

イット・フォローズ [DVD]

イット・フォローズ [DVD]

森の中で静かに暮らす聾啞の女性作家が、覆面をかぶった謎の人物に襲われるという非常にシンプルなストーリー。だが、ステレオタイプな作品とは一味も二味も違う。

主人公のマディ(ケイティ・セーガル)は話すことができないため、生き残ろうと必死な彼女を視聴者は嫌が上にも応援したくなる。また非常にクレバーな展開が、心拍数を上昇させることだろう。『サイレンス』はNetflixで公開中で、ゴア表現と巧みに練られた登場人物を好きだというのなら視聴リストにぜひ加えておいてほしい。静寂がこれほどまでに恐ろしいとは。

表面的にはスプラッター映画である。だが『スクリーム』がそうだったように、本作品はそれを少々茶化している部分がある。中心となるのは結婚記念日で保養地を訪れた家族なのだが、せっかくの食事が大量殺人で台無しという憂き目にあう。これまでに紹介した2作品と同じく、勇敢な女性が主人公だ。

女性が被害者になりがちな映画の中で、これほどの戦闘力を誇る女性の活躍を見るのは胸が踊る。動物のマスクを被った襲撃者たちはグロテスクな殺人を犯した後で、エリン(シャーニ・ヴィンソン)が立ち上がることを恐れないような不気味な方法を発見する。

サプライズ [DVD]

サプライズ [DVD]

リメイク作品は賛否両論が宿命だ。必ず旧作と比較されて、従来のファンから批判される。それを回避する方法があるのだとしたら、それはサム・ロックウェルだ。ロックウェルはそのシニカルでドライなユーモアを、古典ホラーの傑作ポルターガイストでも発揮している。

家が心霊現象に襲われ、娘が誘拐されると、エリックとエイミーのボーエン夫妻は団結する…あの世への旅のゴーサインだ! 本作品は凝った展開が繰り広げられるわけではないかもしれないが、非常に緊張感に溢れており、最近の典型的なホラー映画とはまるで違っている。そうでなかったとしても、サム・ロックウェルだけでも一見の価値がある。

ポルターガイスト [DVD]

ポルターガイスト [DVD]

ダニー・ボイル監督の本作品はすぐにカルト作品としての地位を定着させた。本リストでは最も古いが、間違いなく最も評価されている作品だ。ジム(キリアン・マーフィー)が意識を取り戻すと、感染したチンパンジーによってロンドンの街にウイルスが蔓延していた。そう、荒廃した街で展開されるゾンビ映画だ。

ボイル監督の生々しく、理屈抜きの映像で演出されたロンドンの街をジムは必死に生き残ろうとする。ド派手な特殊効果に頼ることなく、凄惨かつ目が離せないストーリーが展開される。

28日後...(特別編) [DVD]

28日後...(特別編) [DVD]

好き嫌いがはっきり分かれるホラー映画があるとすれば、それが本作品だ。『サプライズ』と同じように、本作品もホラーをかなり茶化している。ナンパ、学生、薬物中毒、あばずれ、森の中の小屋といった具合に、このジャンルのお約束を見事に踏襲しているのだ。

次はこうだというお約束を知らなければ、これを観る準備はできない。人によってその感想は「実に革新的」と「金を返せ」に真っ二つに分かれるだろう。いずれにせよ、一見の価値はある。

キャビン スペシャル・プライス [DVD]

キャビン スペシャル・プライス [DVD]

本作の続編の評価はまちまちであるが、第1作目は疑いなくホラー映画に革新を起こした作品だ。乗り物酔いにでもなりそうな、ストーリー展開が待っている。本作で素晴らしいのは、その内容の複雑さと相反して、大半がネオンに照らされたシンプルなトイレで展開されることだ。

まだ観ていないのなら今すぐ観て、その結末を当ててみてほしい。もちろん予想は裏切られるだろう。緊迫した演技を見せる出演者と思わず夢中になるストーリー、さらには見事な雰囲気だけでは足りないというのなら、もちろん不感症の人だって口が開いたまま塞がらないゴアシーンだって満載だ。

SAW ソウ DTSエディション [DVD]

SAW ソウ DTSエディション [DVD]

こちらもリメイク作品だ。旧作品での特殊効果は塑像用粘土を使った溶ける頭だけだった。そこで本作品では盛大にやることにしたようだ。おかげで、あなたがこれまで見たどんな悪夢よりも恐ろしい場面を目撃できるだろう。だが幸いにも無駄な特殊効果は使用されていない。やりすぎると派手な演出がバカみたいに見えることもあるが、そうした愚は避けられている。

その結果生まれたのがあの手この手の不気味な血液、内臓、ゴア表現だ。若い女性が転倒した車から腕を引き抜くシーンや、ビニール袋に包まれた明らかに死んでいる少女が自分を埋葬する兄弟に話しかけるシーンなど、不気味なシーン満載である。おもらししたときに備えて替えの下着を用意しておくといい。

死霊のはらわた 映画パンフレット 監督 フェデ・アルバレス 出演 ジェーン・レヴィ、シャイロー・フェルナンデス、ルー・テイラー・プッチ、ジェシカ・ルーカス、エリザベス・ブラックモア

死霊のはらわた 映画パンフレット 監督 フェデ・アルバレス 出演 ジェーン・レヴィ、シャイロー・フェルナンデス、ルー・テイラー・プッチ、ジェシカ・ルーカス、エリザベス・ブラックモア

偉大なホラーの傑作に影響を受けており、ロブ・ゾンビ監督のデビュー作品でもある。舞台はアメリカ南部の田舎町だ。能天気な10代の若者たちが古き良きアメリカのアトラクションに関する本を書こうと思い立ち、やがて悲惨な事態を迎える。

グループはキャプテン・スポールディング(シド・ヘイグ)とファイアフライ一家に出会う。その捩れたテーマと近親相姦的な登場人物、ズタズタのクリーチャーが唯一無二のホラー体験へと誘ってくれる。散々な評価だったが、一部熱狂的なファンも獲得した。

マーダー・ライド・ショー SPECIAL EDITION [DVD]

マーダー・ライド・ショー SPECIAL EDITION [DVD]

その脚本とスタイルは控えめに言っても際立っている。ザラザラした現実感は、視聴者の顔を恐怖にこわばらせる。革新的な作品を集めた本リストの中でも、典型的なホラー映画の対極にある作品と言っていいだろう。

リチャード(パディ・コンシダイン)と知恵遅れの弟のアンソニー(トビー・ケベル)は復讐のために地元に帰ってくる。非常にシンプルな設定だが、サスペンス性に溢れた展開が繰り広げられ、心を掴んで離さない。ここ数年のイギリス映画ではベストにも挙げられるかもしれない、必見の映画だ。

DEAD MANS SHOES

DEAD MANS SHOES

via:10 Horror Movies That Do More Than Just Make You Jump

☆最近ホラー見てないなぁ!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

欧米の現代ホラー映画が抱える問題点は、その9割までただ驚かせるだけの作品であることだ。観客の心を奪い、時にトラウマとなり、夜もおちおち眠れないようなサスペンス性に溢れた作品はどんどん減っているように感じられる。

『ハロウィン』を例に挙げよう。マイケル・マイヤーズは洗濯物の背後に現れ、まばたきをした瞬間姿を消している。次にどこから現れるか予測もつかない。これらの作品はホラーというジャンルを様式化した映画だ。だが、その続編は緊張感に乏しい味気ない作品になってしまった。

最近では思わず引き込まれるホラー映画は少ない。登場人物は殺人鬼に追いかけられたら転んでみたり、明らかに怪しげな場所にあえて足を踏み入れてみたり、「お約束」ばかりが踏襲されている。安心とびっくりを織り交ぜた『インシディアス』、『フッテージ』、『死霊館』は商業的には成功していたが、ただのどっきり映画になっている点は否定できない。イーサン・ホークのような有名俳優ですらも作品を救えなかったのだ。

海外サイトにて、ただびっくりさせられるだけでなく、観た後で悪夢にうなされたり、ドアの鍵を2度確かめたくなるような、これぞホラーとでも言うべき恐怖体験を味わえる映画が10本ほど選出されていた。苦手な人にとっては見てはいけない映画リストとなるだろう。

10. イット・フォローズ(2015年)

あらすじは一見馬鹿げて見える。性交渉で呪いが感染して、それが何らかの形をとって被害者を歩いて付け回し、やがて殺す。

視聴者は常に緊張を強いられる。画面の中心にいるのはマイカ・モンロー演じるジェイであるが、視聴者の注目を浴びることは少ない。代わりに釘付けになるのはその背後にいる存在だ。目立たない名もなき登場人物がジェイに近寄ってくる姿は、まさに呪いの具現化だ。心臓がドキドキすると同時に、様々な疑問が頭をもたげてくる。ホラーでありながら、サスペンスも楽しめる。

イット・フォローズ [DVD]

イット・フォローズ [DVD]9. サイレンス(2016年)

森の中で静かに暮らす聾啞の女性作家が、覆面をかぶった謎の人物に襲われるという非常にシンプルなストーリー。だが、ステレオタイプな作品とは一味も二味も違う。

主人公のマディ(ケイティ・セーガル)は話すことができないため、生き残ろうと必死な彼女を視聴者は嫌が上にも応援したくなる。また非常にクレバーな展開が、心拍数を上昇させることだろう。『サイレンス』はNetflixで公開中で、ゴア表現と巧みに練られた登場人物を好きだというのなら視聴リストにぜひ加えておいてほしい。静寂がこれほどまでに恐ろしいとは。

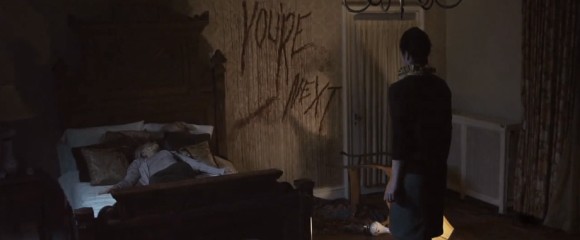

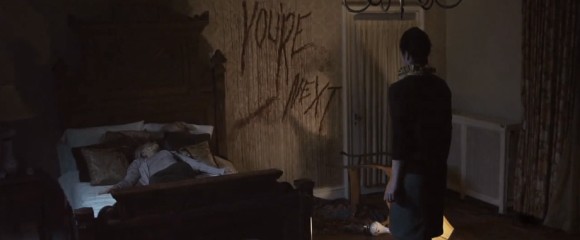

8. サプライズ(2013年)

表面的にはスプラッター映画である。だが『スクリーム』がそうだったように、本作品はそれを少々茶化している部分がある。中心となるのは結婚記念日で保養地を訪れた家族なのだが、せっかくの食事が大量殺人で台無しという憂き目にあう。これまでに紹介した2作品と同じく、勇敢な女性が主人公だ。

女性が被害者になりがちな映画の中で、これほどの戦闘力を誇る女性の活躍を見るのは胸が踊る。動物のマスクを被った襲撃者たちはグロテスクな殺人を犯した後で、エリン(シャーニ・ヴィンソン)が立ち上がることを恐れないような不気味な方法を発見する。

サプライズ [DVD]

サプライズ [DVD]7. ポルターガイスト(2015年)

リメイク作品は賛否両論が宿命だ。必ず旧作と比較されて、従来のファンから批判される。それを回避する方法があるのだとしたら、それはサム・ロックウェルだ。ロックウェルはそのシニカルでドライなユーモアを、古典ホラーの傑作ポルターガイストでも発揮している。

家が心霊現象に襲われ、娘が誘拐されると、エリックとエイミーのボーエン夫妻は団結する…あの世への旅のゴーサインだ! 本作品は凝った展開が繰り広げられるわけではないかもしれないが、非常に緊張感に溢れており、最近の典型的なホラー映画とはまるで違っている。そうでなかったとしても、サム・ロックウェルだけでも一見の価値がある。

ポルターガイスト [DVD]

ポルターガイスト [DVD]6. 28日後…(2003年)

ダニー・ボイル監督の本作品はすぐにカルト作品としての地位を定着させた。本リストでは最も古いが、間違いなく最も評価されている作品だ。ジム(キリアン・マーフィー)が意識を取り戻すと、感染したチンパンジーによってロンドンの街にウイルスが蔓延していた。そう、荒廃した街で展開されるゾンビ映画だ。

ボイル監督の生々しく、理屈抜きの映像で演出されたロンドンの街をジムは必死に生き残ろうとする。ド派手な特殊効果に頼ることなく、凄惨かつ目が離せないストーリーが展開される。

28日後...(特別編) [DVD]

28日後...(特別編) [DVD]5. キャビン(2012年)

好き嫌いがはっきり分かれるホラー映画があるとすれば、それが本作品だ。『サプライズ』と同じように、本作品もホラーをかなり茶化している。ナンパ、学生、薬物中毒、あばずれ、森の中の小屋といった具合に、このジャンルのお約束を見事に踏襲しているのだ。

次はこうだというお約束を知らなければ、これを観る準備はできない。人によってその感想は「実に革新的」と「金を返せ」に真っ二つに分かれるだろう。いずれにせよ、一見の価値はある。

キャビン スペシャル・プライス [DVD]

キャビン スペシャル・プライス [DVD]4. ソウ(2004年)

本作の続編の評価はまちまちであるが、第1作目は疑いなくホラー映画に革新を起こした作品だ。乗り物酔いにでもなりそうな、ストーリー展開が待っている。本作で素晴らしいのは、その内容の複雑さと相反して、大半がネオンに照らされたシンプルなトイレで展開されることだ。

まだ観ていないのなら今すぐ観て、その結末を当ててみてほしい。もちろん予想は裏切られるだろう。緊迫した演技を見せる出演者と思わず夢中になるストーリー、さらには見事な雰囲気だけでは足りないというのなら、もちろん不感症の人だって口が開いたまま塞がらないゴアシーンだって満載だ。

SAW ソウ DTSエディション [DVD]

SAW ソウ DTSエディション [DVD]3. 死霊のはらわた(2013年)

こちらもリメイク作品だ。旧作品での特殊効果は塑像用粘土を使った溶ける頭だけだった。そこで本作品では盛大にやることにしたようだ。おかげで、あなたがこれまで見たどんな悪夢よりも恐ろしい場面を目撃できるだろう。だが幸いにも無駄な特殊効果は使用されていない。やりすぎると派手な演出がバカみたいに見えることもあるが、そうした愚は避けられている。

その結果生まれたのがあの手この手の不気味な血液、内臓、ゴア表現だ。若い女性が転倒した車から腕を引き抜くシーンや、ビニール袋に包まれた明らかに死んでいる少女が自分を埋葬する兄弟に話しかけるシーンなど、不気味なシーン満載である。おもらししたときに備えて替えの下着を用意しておくといい。

死霊のはらわた 映画パンフレット 監督 フェデ・アルバレス 出演 ジェーン・レヴィ、シャイロー・フェルナンデス、ルー・テイラー・プッチ、ジェシカ・ルーカス、エリザベス・ブラックモア

死霊のはらわた 映画パンフレット 監督 フェデ・アルバレス 出演 ジェーン・レヴィ、シャイロー・フェルナンデス、ルー・テイラー・プッチ、ジェシカ・ルーカス、エリザベス・ブラックモア2. マーダー・ライド・ショー(2003年)

偉大なホラーの傑作に影響を受けており、ロブ・ゾンビ監督のデビュー作品でもある。舞台はアメリカ南部の田舎町だ。能天気な10代の若者たちが古き良きアメリカのアトラクションに関する本を書こうと思い立ち、やがて悲惨な事態を迎える。

グループはキャプテン・スポールディング(シド・ヘイグ)とファイアフライ一家に出会う。その捩れたテーマと近親相姦的な登場人物、ズタズタのクリーチャーが唯一無二のホラー体験へと誘ってくれる。散々な評価だったが、一部熱狂的なファンも獲得した。

マーダー・ライド・ショー SPECIAL EDITION [DVD]

マーダー・ライド・ショー SPECIAL EDITION [DVD]1. Dead Man’s Shoes(原題:2006年)

その脚本とスタイルは控えめに言っても際立っている。ザラザラした現実感は、視聴者の顔を恐怖にこわばらせる。革新的な作品を集めた本リストの中でも、典型的なホラー映画の対極にある作品と言っていいだろう。

リチャード(パディ・コンシダイン)と知恵遅れの弟のアンソニー(トビー・ケベル)は復讐のために地元に帰ってくる。非常にシンプルな設定だが、サスペンス性に溢れた展開が繰り広げられ、心を掴んで離さない。ここ数年のイギリス映画ではベストにも挙げられるかもしれない、必見の映画だ。

DEAD MANS SHOES

DEAD MANS SHOESvia:10 Horror Movies That Do More Than Just Make You Jump

☆最近ホラー見てないなぁ!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!