以前の記事ですが、スマホで読み易く編集しました。

<前回から読む>黄帝紀元 と 皇極経世 と 周易・太乙・遁甲・子平

「黄帝」について、関連事項を、前回取り上げた『周易大全』から抜粋します。

「夏」王朝の文化は、崩壊した良渚文明から、生き残った人びとが、その先進的な文明と技術を携えて北上し、河南の龍山文化圏に入ったもので、黄帝の子孫たちが「夏王朝」を建てたものです。

この時代には、卦・爻・易卦というものは、おそらく記号だけに使われ、卦辞や爻辞のような文章は全くなかったと考えられます。

「殷」王朝は、今の陝西省から河南へ進出した「子」姓の「戎」族が建てたもので、河南に来たときには、すでに干支を使っていました。

「夏」の一族が使った文字は、まだ発見されていませんし、文字があったかどうかもわかりません。

「殷」の一族が使った文字は、甲骨に残されているので「甲骨文字」と呼ばれています。(「甲文」と略称される)

「殷」王朝を継承した「周」王朝は、「姫」姓と「羌」姓の戎族で、「殷」の人と同じ文字や言葉を使っていたと考えられています。これは甲骨文字研究の日中座談会などでも一致した見解です。

当然干支も使っていたわけです。

そして記号は、もともと戎族の使っていた「干支」の他に、「夏」族が残していった「卦爻」も使うようになりました。

つまり、夏王朝の時代には漢字を使っておらず、殷王朝の時代には「甲骨文字」という漢字が使われ、干支も残されています。

「黄帝伝説」では、「甲子年・甲子月・甲子日・甲子時」の「冬至」に、黄帝が即位し、この日を基点に「六十干支」が使われるようになった、ということになっています。しかし、前回の記事で分かったように、「黄帝即位」の年と思しき年代には「基点」になるような「甲子日」は見つかりません。

それより何より、黄帝の時代には、漢字も干支も無かったと考えられ、「黄帝即位」から「六十干支」の順行が始まった、という可能性はほとんど全くありません。

それでは、「干支」というものは、どのようにして生まれたのでしょうか。

『子平命理・基礎篇』より

「干支」の成り立ち

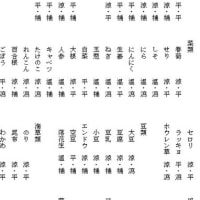

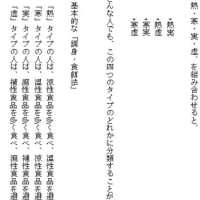

「子平」を始めとする、中国の諸占術は、すべて時間を記号化した「干支」か、または事象を記号化した「卦爻」(易卦)のどちらか、または、両方を基本としております。

もともと、「干支」というものは、殷王朝を起こした民族が陝西省あたりから河南地方へ移ってくる以前から、多数の甲骨文字を持ち、このなかに含まれていたものです。

「卦爻」のほうはもっと古く、後に夏王朝を建てた民族が、現在のイラクあたり、つまり人類文明の発祥地であるメソポタミア周辺から、揚子江付近に移住して来たときに中国に持ち込んだものです。

この民族は「盤古(バク)族」と呼ばれ、揚子江の河口近辺の肥沃な土地で農業を始めましたが、肥沃な土地であるかわりにいつも洪水に悩まされることになりました。

よく「四大文明」などと呼ばれますが、人類文明の起源はメソポタミアであり、他の文明はいずれもメソポタミアから伝わったものです。そしてこれら文明の発祥地とされる土地は、すべて大河のほとりにあり、肥沃な土地であるとともに、常に洪水の危険にさらされていました。

かつて中国文明の発祥地は黄河流域とされてきましたが、近年、揚子江下流の「良渚」や杭州湾南岸の「河姆渡」などの遺跡が次々に発見され、「黄河文明」が発生するはるか以前に「揚子江文明」が栄えていたことが証明されました。これらの地域は、ちょうど春秋時代に「呉」と「越」が覇権を争ったところですが、実は「黄河文明」発生以前から物産の非常に豊かな地域であり、少なくとも紀元前五〇〇〇年ごろには大規模な稲作が行なわれ、「都市文明」が栄えていました。これらの「都市文明」は揚子江の大洪水のために大きな打撃を受け、ついには移動を余儀なくされました。そして「黄河文明」の遺跡から発掘された土器や青銅器などの文物が、実は「良渚」遺跡で発見されたものと同じ様式であることがわかってきております。

当初「盤古族」を率いたリーダーは「神農」「伏犠」などと呼ばれ、後に「黄帝」「堯」「舜」などと呼ばれるリーダーが出て王朝を建て、治水事業を行ないました。ところが、揚子江の治水はとても困難で、ついに「禹」と呼ばれるリーダーが一族を率い、黄河に近い「中原」と呼ばれる地域に再び移住し、夏王朝を建てます。

この民族が数字として使っていたのが「卦爻」であり、その形状は、この民族に非常に近いものと見られるフェニキア人が使用した「楔形文字」との類似性が強いものと言われております。

夏王朝はやがて殷王朝によって滅ぼされ、夏王朝の人々の一部は北方に逃げて「匈奴」と呼ばれるようになりましたが、「卦爻」のほうは殷王朝の人々にも受け継がれ、殷の民族が以前から持っていた「干支」とともに使われるようになりました。

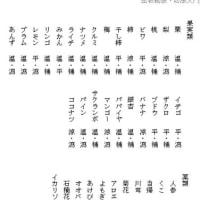

当時から「干支」は時間を記録するために使われていたもので、最初、十干は日を表わし、十二支は時間を表していました。

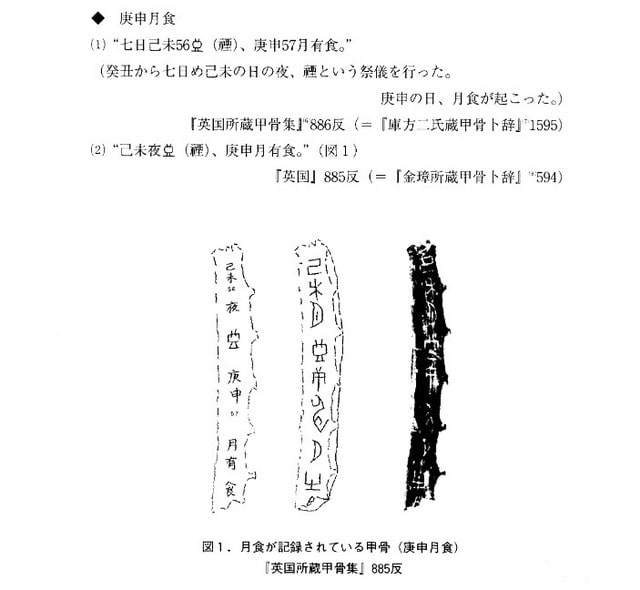

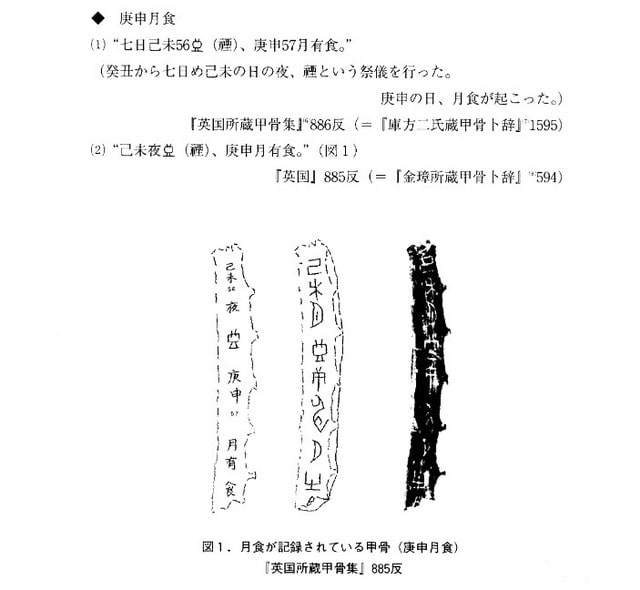

年月日時、すべてに「六十干支」を当て嵌めるようになったのは、大分後の時代のようで、有名な「甲骨文」の「月食」の記録にも、日干支の記録はあっても、年干支や月干支は記録されていません。

困難ではないと予想されたものの、実際にはどうしてもうまく辻褄が合わないようで、未だに「甲骨文」に記載された、月食の年月日は特定できていません。

もし、甲骨文に「年干支」や「月干支」が記録されていれば、簡単に西暦の年月日が割り出せたことでしょう。

仮に「黄帝」の時代に「干支」があったとしても「日干支」だけであり、「甲子年・甲子月・甲子日・甲子時」などと言う認識は有るべくも無く、「冬至」で「子月」というのも、殷代よりずいぶん後の時代の創作と考えられます。

https://drive.google.com/file/d/1dfER0LpXn-k8tCtuLlfw1MNU75MY7Fjs/view?usp=share_link

|

|

|

|||

|

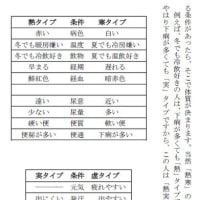

干支と五行の知識、立命の方法、干関係の見方、強弱の見方、変通の見方、格局の見方、喜忌の見方、体用の見方などを解説します。 |

|

||||

| 「周易」とは、もちろん中国周時代の「易」という意味ですが、もともとはただ『易』という書物であり、後に「漢易」や「宋易」が生まれ、区別するために「周易」と呼ばれるようになりました。 甲骨文字の発見以降、当時の意味での解釈が可能となり、漢学の大家である張明澄先生の講義「周易甲骨金石解」を、掛川掌瑛によって編纂された本書において完成させております。 |

張明澄師 南華密教講座 DVD 有空識密 智慧と覚悟

張明澄 占術特別秘伝講座 DVD 風水・無学訣・ 宿曜・太乙・工門

お申し込み先

日 本 員 林 学 会

代表 掛川掌瑛(東海金)

☎Fax 0267-22-0001

E-MAIL showayweb〇msn.com

@