小石川後楽園にもスタンプがあります!!

≪前回からの続き

根津駅から東京ドームシティまでウォーキングしてみよう!

根津駅から東京ドームシティまでウォーキングしてみよう!

今回はいよいよ「小石川後楽園」を訪ねます。

「八橋」とのご対面です。

散策コース

散策コース

コースは地図でも確認できます。こちらへ(Google Mapが開きます。) ちず丸は今年12月でサービス終了のため、消費カロリーなどの記載は省略いたします。

ちず丸は今年12月でサービス終了のため、消費カロリーなどの記載は省略いたします。

ウォーキング開始!

ウォーキング開始!

5.小石川後楽園(地図:6)

文京シビックセンターを出て、小石川後楽園に向かいます。

後楽園のそばまで来ると、先程までの喧騒が嘘のよう。

とても落ち着いた雰囲気に包まれます。

もし、後楽園の入り口まで来たら、ぜひ、こちらの看板をご覧ください。

看板によると、今通ってきたところの築地塀の石垣の一部には、

江戸城鍛冶橋(かじばし)門北側外堀趾から出土した石垣の石材が利用されているのだそうです。

石材には、備中(岡山県)成羽藩主山崎家の「山」など、大名を表す刻印が残っているとか。

探してみてはいかがでしょう。

私は1つ見つけました。(多分)

(「山」の字、横になってます。)

小石川後楽園は、寛永6年(1629年)、水戸徳川家の祖である頼房が、

中屋敷(後に上屋敷)として造ったもので、二代藩主の光圀の代に完成した庭園です。

池を中心にした回遊式築山泉水庭です。

明の遺臣・朱舜水の意見を用い、中国趣味豊かな庭園となっています。

「後楽園」の名の由来は、中国の「岳陽楼記」の

「天下の憂いに先立って憂い、天下の楽しみに後れて楽しむ」から名付けられました。

国の特別史跡・特別名勝に指定されています。

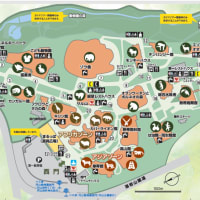

見どころはたくさんあります。

とても広い庭園でなので、ところどころで休憩をしながら、

ゆっくり歩いて回りたいところです。

写真左:西湖の堤、 写真右:得仁堂

通天橋からの眺め。

紅葉の季節となったらさぞかし美しいことでしょう。

さあ、しかし今回のお目当ては何と言っても、「八橋」です。

パンフレットには「八つ橋」と出ています。

30分コースで行っても15分くらいかかりそうな所に位置しています。

頑張って歩きます!

遂に到着。「八橋」です!

日本の橋の原型です。

以下、『図解・橋の科学』(講談社・ブルーバックス)の引用(一部略有り)です。

「八つ」とは数が多いという意味で、実際の板の数とは関係ありません。

日本の川は満水のときも渇水のときもあり、大変激しく変化します。

川のそばに住んでいる人々は、川の浅い場所(瀬)と深い場所(淵)がどこにあるのか知っていて、

昔は渇水のときに、瀬を伝い歩いて川を渡っていました。

やがて、橋を架けるようになってからも、この瀬を利用しました。

浅瀬は一直線に並んでいるわけではないので、板もあちこちに曲がりくねることになります。

これが八橋です。

増水のときは橋板を外し、もし橋板が流されたら新しい橋板を置きます。

川の流路が変われば、新たに浅瀬を見つけて杭を打ちます。

決して自然に逆らわないこのような橋の架け方「掛橋(かけはし、懸橋・梯)」といいます。

「カケハシ」は「カケル」と「ハシ」の合成語で、「カケル」には掛け渡すとか、

仮に作った橋という意味があります。

つまり永久橋に対する仮橋であり、そこには日本人の橋への根本的な考え方が表れています。

もし、みなさんの周りにこの「八橋」があったら、とても貴重なものですので、

よくご覧になってみてください。

昔の日本人の考え方に触れる良い機会になると思います。

お世話になった本やサイト

お世話になった本やサイト

- 『図解 橋の科学』 土木学会関西支部編 田中輝彦 /渡邊英一 他著

(講談社・ブルーバックス) - 小石川後楽園(「公園へ行こう!」)公式サイト

http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index030.html

(こちらで利用案内とかチェックしてくださいね。)

次回は東京ドームシティに向かいます。≫