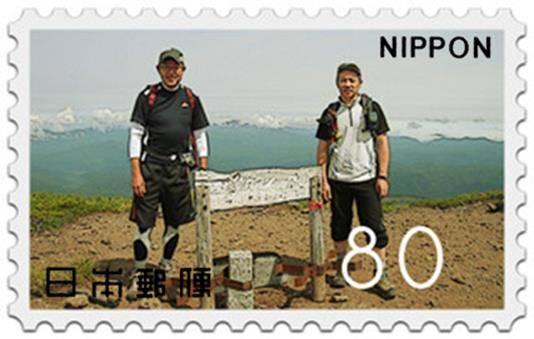

今年のシルバーウィークは、“爽やか登山の会”の有志で北アルプス

の最高峰「奥穂高岳(3,190m)」に登りました

台風がやってこようというのにこの格好で居られる涸沢ヒュッテ

台風がやってこようというのにこの格好で居られる涸沢ヒュッテ

9月15日 10:35新宿発⇒上高地行きの夜行バスはキャンセル

10:35新宿発⇒上高地行きの夜行バスはキャンセル

が多く出て、前と後ろに人が居ないゆったりスペースで走って

来られることになりました

上高地上高地上高地ぃぃ~

上高地上高地上高地ぃぃ~

Akkiさんと東京駅で合流するまでに暇を持てあましたToshiは、

一杯390円の時間割ビール を4杯も飲んでしまいました。

を4杯も飲んでしまいました。

いい気分だけど、上高地行きのバスのトイレが気になって

仕事中のAkkiさんに問い合わせのメールをしたりして・・・

そうこうして、

業務を終えて落ち合うことができたAkkiさんと再び新宿で飲んでしまい..、

その時はもうオシッコのことは忘れています

兎に角、ゴージャスなバスでは途中の休憩地まで我慢できたのです

から良しとしましょう

■

■ 5:40 上高地インフォメーションセンター

5:40 上高地インフォメーションセンター

5:20に上高地に付く頃にはあたりが明るくなっていました。

ここで大阪から駆け付けたTakさんさんと再会です

Takさんは新幹線を経て、名古屋経由でここまでやって来ました

一緒の遊びは冬季以来でしょうか

まあしかしお互いですが..、

台風直撃予想の北アルプスまでよくやって来たもんですねぇ~

今回のリーダーAkkiさんの“晴れ男”が、

男と言われるTakさんに打ち勝って、台風一過の

男と言われるTakさんに打ち勝って、台風一過の ・・となる

・・となる

ように期待していますよぉ~

Toshiは売店で買ったほかほかのブタ饅だけ口に放り込み、

着替えや靴を預かり所に預けて足早に三人スタートしました

すぐに避暑地上高地の顔とも言える河童橋です

■5:45 河童橋 (標高1,505m)

■5:45 河童橋 (標高1,505m)

雨が降る前のあずさ川の綺麗なこと、

伊勢神宮を流れる清流「五十鈴川」を思い出しました。

ガイドの写真通りでなんと済んでいることでしょう

その河童橋、夏山シーズンの土日は人でいっぱいなはずですが、

この日訪れる人はわずか..、

良いときに訪れた・と思う方が よいですね

よいですね

その河童橋を越え、

フラットなあずさ川沿いの林道をかなりの距離歩きます

でも、季節はもう秋の入り口で涼しい?と思いきや、台風前の

生暖かい気温で標高を稼いでいないのにもう汗がでます

この日、この時刻、雄大に穂高連峰の稜線を眺められたのです

から、まずは気分上々

です

奥穂高の南“岳沢”から見上げる空は高曇り

奥穂高の南“岳沢”から見上げる空は高曇り

徳沢までの途中の形良き山“無名峰?”

徳沢までの途中の形良き山“無名峰?”

林道といっても北海道の林道と違って、庭園のように手入れの

行き届いた遊歩道といって良いぐらい

1時間40分を歩き、立派な建物に驚くばかり・・

徳沢ロッヂを通過します。

■

■ 7:20 徳沢ロッヂ

7:20 徳沢ロッヂ

結婚式もできそうですね。。。

そこからまだまだ北東方向への大回り道

横尾到着

空はあいかわらず曇り空ですが高曇りなので悪くありません。

■

■ 8:00 横尾山荘

8:00 横尾山荘

このコース、横尾大橋もよくガイドに登場しますね。

河童橋に負けず劣らず美しい橋だと思います。

■

■ 8:25 横尾大橋通過

8:25 横尾大橋通過

ここからが登山道

Toshiの印象では、ここまでの林道の砂の白さに川の水の清さの

理由があるのでは?

と、思ったりしましたが、ここから先の横尾谷の沢の流れにも

濁りの原因となる泥がそう無いのがわかりました。

ヨーロッパアルプスを髣髴とする景色

ヨーロッパアルプスを髣髴とする景色

岩壁だって白い、

そう涸沢までの岩や石がすべて白い、

屏風岩(2,029m)

屏風岩(2,029m)

そして、白い岩が転がる景色...

横尾谷から涸沢に至る途中で1回の渡渉

ここで休む人が多いのか、ここまでで一番の人出、

シーズンの土日は登山客でいっぱい?

標高1,780m:渡渉と言っても立派なつり橋がかかっています

標高1,780m:渡渉と言っても立派なつり橋がかかっています

夏は気持ちいいでしょうねぇ~

意外にも渡渉はここだけでした。

それにしてもよく人の手が入れられた登山道です。

その極みがこのガレバ地点

この重たい岩を人が歩きやすいように重機でフラットにしたものと

思われます

山全体が箱庭化しています。

さて、ここで

ここからが涸沢の始まりだ っとTakさん

っとTakさん

Toshiは、これからが紅葉の始まりだ

Toshiは、これからが紅葉の始まりだ っと言ってる模様

っと言ってる模様

まだ、始まっていません。始まっていませんが、

始まったらこりゃ~あ大変な景色に変貌するだろうことは、

この辺り素人のToshiにもわかりますっていうことです

ここがあのエネーチケー番組で紹介された「日本百名山」にして

日本第三の高峰“穂高の懐“涸沢ですか

はい、

涸沢にとぉ~ちゃこしましたが、

Toshiはこの時点、エネルギー補給をしっかりとしていません。

■

■ 10:15 涸沢ヒュッテ

10:15 涸沢ヒュッテ

さらに、昨晩はちょいと飲みすぎたのかもしれないと、

反省が役に立ちません

30分ほど休んでも食欲が出ず、そのままあと残る標高差900m

に登り始めます

それにしても、

ここまでやってこれたことにまずは感謝

ここまでやってこれたことにまずは感謝

■

■ 10:45 出発

10:45 出発

ほぉ~う、これが涸沢の一大カール地形ですか?

日高山脈のカールも見事ですが、スケールがだいぶ違うようです。

いや、北海道は緯度の関係で標高を1000m加算して考えるべき

なので美しさの質が違うというべきでしょうか?

それにしても圧倒的な壁です。

岳人の憧れ

岳人の憧れ まだ雪渓の残る“涸沢カール”

まだ雪渓の残る“涸沢カール”

ここから眺めは、何度もガイドブックで見ましたが、

本でみるのと実際にお目にかかるのとでは違いが大きいですね。

圧倒される傾斜感覚です。

だんだん斜度を増していく先にザイテングラート

だんだん斜度を増していく先にザイテングラート

あ~

ここに雪が降って白一色の景色を眺めてみたい

もっと言えばBCで下れるかイメージしましたが、ボードでは

無理

北東に眺められる姿形の良い山は常念岳

北東に眺められる姿形の良い山は常念岳

この先のザイテングラートでは何人の人もお亡くなりになって

いて、Takさんも残雪期の登りで滑落した人を目の当たりに

したと言います

まあ、滑りたい、滑られるか?

と考えるだけはロハですからね

はい、

必死のパッチで奥穂高岳山荘(標高2,982m)まで到着

この時点でもまだ雨は降っていません。

そしてToshiは山荘のトイレに直行

■

■ 12:25 奥穂高岳山荘

12:25 奥穂高岳山荘

エネルギー補給のまずさと、昨晩の

そして初めての標高3,000mにバテバテです

しかし、山荘でたのんだカレーも残していざ

頂上へ

■12:55 出発

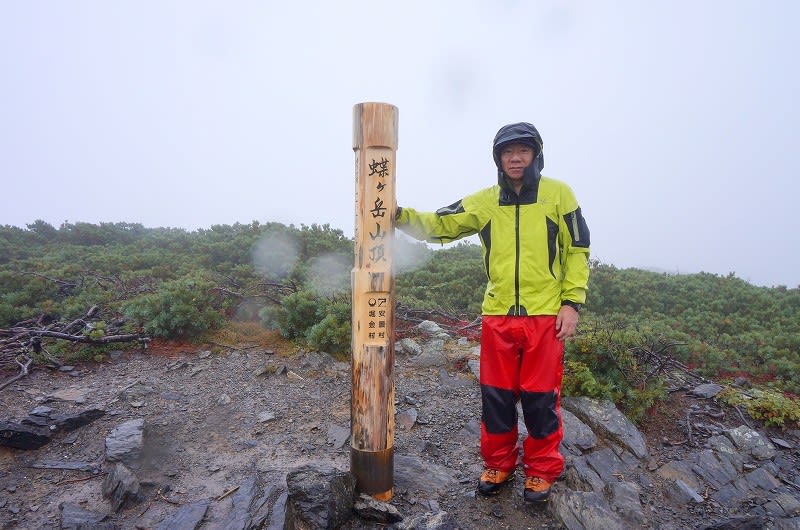

と、この山荘の先から雨が降り出し、

ガスの中の残り標高差200mを約1時間半で登り切り、

こ~の写真だけでやんす

■

■ 13:30 奥穂高岳頂上

13:30 奥穂高岳頂上

あたりの景色は心眼と決めて、

Toshiは初めての

本州登山

本州登山

北アルプス

北アルプス

3,000m峰

3,000m峰

に満足して...

■13:40 下山

~

■14:05 奥穂高岳山荘(再)

■14:25 出発

雨が降り出して辺りの景色はご覧の通り一変

雨が降り出して辺りの景色はご覧の通り一変

標高差900mといっても下りはそう時間も要さず、

予定の4時を前にヒュッテに到着。

ご苦労様でした

昨晩の夜行バスから長い一日でしたが、

なんとこの涸沢ヒュッテには生ビールがありました

(ただし、ジョッキ生を頼めるのは売店がやっている5時まで)

いたれり尽くせり、

800円だせばビール500ml缶はふつーに飲めるのです。

北海道の登山者には驚くことばかり..

夕食もゴージャスで、今回の“大名登山”極まれり

■

■ 15:35 涸沢ヒュッテ

15:35 涸沢ヒュッテ

さて、

明日はいったいどうなることか、

台風18号は明日の夜にかけて北アルプスを直撃して北上の

予報が出ています。

首尾よく最終日(9/18)に台風一過の晴れ天気を期待して、

よい夢を見たいと思いま~す

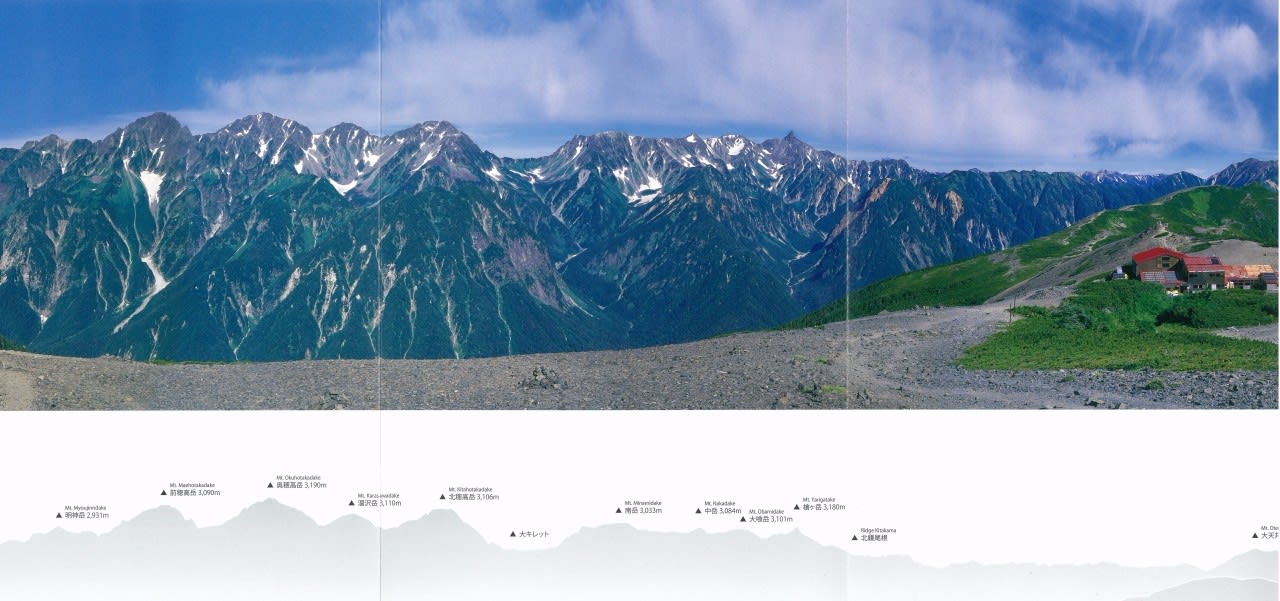

燕岳から穂高連峰~槍ヶ岳を望む

燕岳から穂高連峰~槍ヶ岳を望む

一夜明けたら穂高駅です

一夜明けたら穂高駅です (中房温泉行きの乗り合いバス)

(中房温泉行きの乗り合いバス)

前泊の

前泊の ■

■ 7:20中房温泉 燕岳登山口(1,420m)

7:20中房温泉 燕岳登山口(1,420m)

恐るべし、この時間の登山口のトイレ待ち行列

恐るべし、この時間の登山口のトイレ待ち行列

)

) ■

■ 10:15 合戦小屋

10:15 合戦小屋

槍が顔を出してヤリヤリ、いやヤレヤレ

槍が顔を出してヤリヤリ、いやヤレヤレ

暑い

暑い

・・、

・・、

」

」 燕山荘とぉ~ちゃこ

燕山荘とぉ~ちゃこ

ここから眺める穂高連峰、槍ヶ岳の姿に思わずバンザーイ

ここから眺める穂高連峰、槍ヶ岳の姿に思わずバンザーイ

日本の山とは思えない趣・・燕岳

日本の山とは思えない趣・・燕岳

■

■ 11:50 燕岳(2,763m)

11:50 燕岳(2,763m)

白い岩肌が特徴的(来し方、山荘からの大展望)

白い岩肌が特徴的(来し方、山荘からの大展望)

白い砂礫に健気に咲くコマクサ

白い砂礫に健気に咲くコマクサ

12:20 燕山荘(再)..これからどんどん近づいていくヤリ

12:20 燕山荘(再)..これからどんどん近づいていくヤリ

目指す大天井岳までは後3.5kmの縦走路だって

目指す大天井岳までは後3.5kmの縦走路だって

Akkiさんのこのヤレヤレ

Akkiさんのこのヤレヤレ

感伝わる画像(とにかく暑い

感伝わる画像(とにかく暑い )

)

槍ヶ岳からさらに北の連峰の山座同定は皆さんにお任せします

槍ヶ岳からさらに北の連峰の山座同定は皆さんにお任せします

立ちはだかる壁の登り返しは標高差200m

立ちはだかる壁の登り返しは標高差200m

重い荷を背負って鎖場を行くのは槍ヶ岳までの序曲

重い荷を背負って鎖場を行くのは槍ヶ岳までの序曲

嗚呼、坂の上の雲

嗚呼、坂の上の雲

■

■ 15:15 大天荘 テン場

15:15 大天荘 テン場

)

)

頑張っていただきましょう。

頑張っていただきましょう。

です

です

晴れていれば望めるはずの)蝶ケ岳頂上からの穂高連峰

晴れていれば望めるはずの)蝶ケ岳頂上からの穂高連峰

男と言われるTakさんに打ち勝って、台風一過の

男と言われるTakさんに打ち勝って、台風一過の

よいですね

よいですね

本州登山

本州登山 北アルプス

北アルプス 3,000m峰

3,000m峰