東北遠征、2日目の今日は同じ岩手県の山で早池峰山から北西に直線で50km先にある

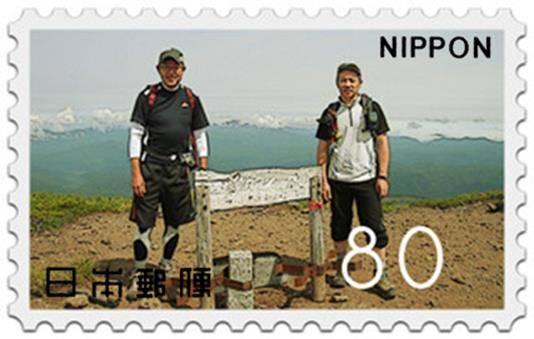

日本百名山「岩手山(2,038m)」です

日本百名山「岩手山(2,038m)」です

初日の分も晴れました

初日の分も晴れました 岩手山ピークにて

岩手山ピークにて

18日の夜、苫小牧から乗船したフェリーの旅は、19日早朝には青森県八戸港入り

そこから車を奥入瀬渓流に走らせました

↓

奥入瀬から十和田湖へ行くルートは中学校の修学旅行以来です。

奥入瀬から十和田湖へ行くルートは中学校の修学旅行以来です。

記憶が蘇る、今から〇〇年前のバス旅行「ここが十和田湖から流れ出る奥入瀬の渓流です

記憶が蘇る、今から〇〇年前のバス旅行「ここが十和田湖から流れ出る奥入瀬の渓流です 」

」

十和田湖を高台から見下ろすスポットで一枚

十和田湖を高台から見下ろすスポットで一枚

運動不足解消のため寸暇を惜しんで走るお二人

運動不足解消のため寸暇を惜しんで走るお二人

乙女の像、そうそう記憶を辿る旅part

乙女の像、そうそう記憶を辿る旅part ここでも記念写真撮りました

ここでも記念写真撮りました

十和田湖からは、南下して岩手県に入り龍泉洞を見学しました(暗いのでピンボケ写真ばかり・・)

十和田湖からは、南下して岩手県に入り龍泉洞を見学しました(暗いのでピンボケ写真ばかり・・)

今回の登山旅の前置きを少しさせていただきました。

Googleマップの跡を辿ると、半分以上が山また山のアップダウンの連続で、登山以上に

累積標高を稼いだ車の旅となりました

早池峰山から移動してきた岩手山麓にある国際交流村キャンプ場から・・

早池峰山から移動してきた岩手山麓にある国際交流村キャンプ場から・・

前日宿泊したバンガローは2段ベッドでMAX8人まで泊まれます

前日宿泊したバンガローは2段ベッドでMAX8人まで泊まれます

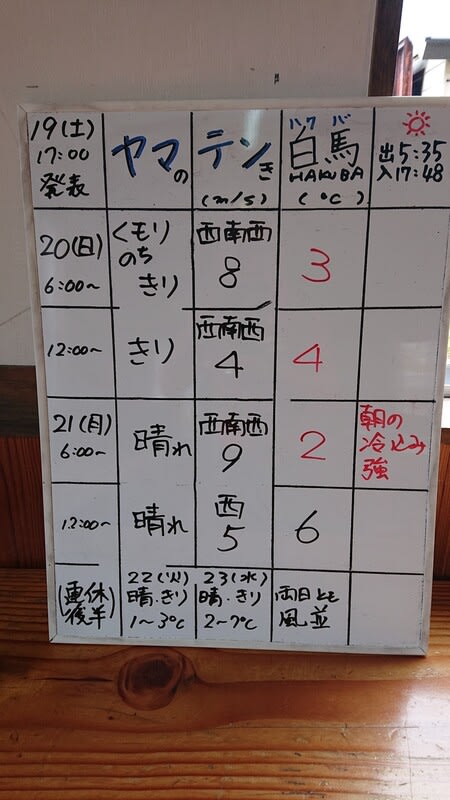

で、翌朝の今日は雲の掛からない晴天の「岩手山」全容

で、翌朝の今日は雲の掛からない晴天の「岩手山」全容

キャンプ場からはすぐ近くの焼走り登山口を5:10スタート

キャンプ場からはすぐ近くの焼走り登山口を5:10スタート

今日もAkkiさんを先頭に「暑くなるので、なるべくゆっくりお願いします!」と声かけあって・・

今日もAkkiさんを先頭に「暑くなるので、なるべくゆっくりお願いします!」と声かけあって・・

登山道を少しズレると、名物の溶岩ゴロゴーロのこのルート一帯

登山道を少しズレると、名物の溶岩ゴロゴーロのこのルート一帯

第2噴出口跡

第2噴出口跡

第1噴出口後のなだらかな登りの道脇は「コマクサ」の群落でした

第1噴出口後のなだらかな登りの道脇は「コマクサ」の群落でした

見晴らしの良い斜面一帯に咲き誇るコマクサ

見晴らしの良い斜面一帯に咲き誇るコマクサ

高山植物の女王らしい可憐なピンク色

高山植物の女王らしい可憐なピンク色

ツルハシ別れも過ぎて、山小屋に到着

ツルハシ別れも過ぎて、山小屋に到着

ここから標高差300mほど・・

ここから標高差300mほど・・

頂上が間近に迫ってきました

頂上が間近に迫ってきました

ハイ松帯を抜けて、涼しい風に吹かれて花をめでる余裕も生まれます

ハイ松帯を抜けて、涼しい風に吹かれて花をめでる余裕も生まれます

硬度感も増し増し

硬度感も増し増し

あと少しでお鉢です・・

あと少しでお鉢です・・

はい、お鉢の外輪にとうちゃこ

はい、お鉢の外輪にとうちゃこ

頂上までの標高差はもう無いに等しいようです

頂上までの標高差はもう無いに等しいようです

Judiが先頭で頂上を踏みます。

Judiが先頭で頂上を踏みます。

風に吹かれて5人が続きます

風に吹かれて5人が続きます

日本百名山「岩手山」山頂です

日本百名山「岩手山」山頂です

昨日の分の写真を何枚も何枚も撮ります

昨日の分の写真を何枚も何枚も撮ります

遠く雲海が美しい

遠く雲海が美しい

こっちの雲海だって素晴らしい

こっちの雲海だって素晴らしい

360℃の眺望有り難うございます

360℃の眺望有り難うございます

時間が早いので、これからお鉢を一回り

時間が早いので、これからお鉢を一回り

(約40分の行程です)

(約40分の行程です)

雲を下に見ながらの下りってのはイイもんだぁ~

雲を下に見ながらの下りってのはイイもんだぁ~

荒々しさが随所にあって、岩手山を満喫

荒々しさが随所にあって、岩手山を満喫

もう頂上はあの(右の)先に望めるように・・

もう頂上はあの(右の)先に望めるように・・

陽射しが強くなってきたけど、まだ涼しい外輪歩き

陽射しが強くなってきたけど、まだ涼しい外輪歩き

はぁ~そこにも剣が立っていますか

はぁ~そこにも剣が立っていますか

緑の景色濃い不動平避難小屋のルート

緑の景色濃い不動平避難小屋のルート

そろそろ外輪一周、お別れの時間が近付いてきました

そろそろ外輪一周、お別れの時間が近付いてきました

この先で、焼走りコース分岐サヨウナラ

この先で、焼走りコース分岐サヨウナラ

天気が持ちましたね

天気が持ちましたね

コマクサの群落を右手に、足早となる噴火口近く・・

コマクサの群落を右手に、足早となる噴火口近く・・

最後に、焼走りコースの基点となる国際交流村とその横に広がる溶岩平を見下ろしてお別れです

最後に、焼走りコースの基点となる国際交流村とその横に広がる溶岩平を見下ろしてお別れです

長い報告にお付き合いいただき有り難うございました

写真を上げだすとキリがありません

それぐらい良く晴れたこの日の景色は、何年か後になっても心に残る良い山旅でした

出来ることなら毎年でも歩きたい“東北の名山”歩きです。

北海道も本格的な暑さが到来しているようで、、夏山報告 は続きます・・

は続きます・・

最終日..八戸港フェリーターミナルから観る夕日

最終日..八戸港フェリーターミナルから観る夕日

)

)

で久し振りの乾杯

で久し振りの乾杯

、露天もあってGood

、露天もあってGood

が現れるのか?

が現れるのか?

、再び見晴らし台まで歩いて撮影した写真をいくつかUPします。

、再び見晴らし台まで歩いて撮影した写真をいくつかUPします。

)

)

、

、

)

)

?

?

..

..