千代酒造の堺社長と初めてお会いしたのは、大阪梅田にある浅野日本酒店のイベントです。

まだ、日本酒ピンバッジ倶楽部の夜明け前、私が個人的に日本酒ピンバッジを探していた頃に、話を聞いて下さり、その場であの井上陽水に似た顔で「なるほど、では当蔵で日本酒ピンバッジを作ります。」と即断して頂いたのでした。

その時、私の横には当倶楽部の会員であるAさんが飲んでいたので、彼は当倶楽部の生まれる前夜の歴史を目撃した生き証人です(笑)。

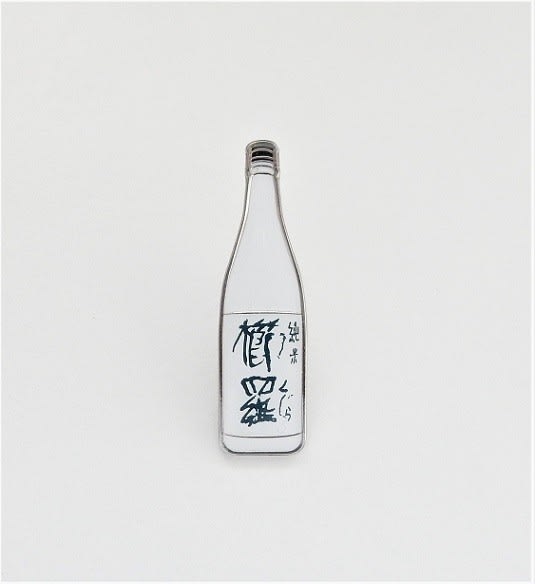

千代酒造さんが作られたピンバッジは「櫛羅」のボトルタイプと「篠峯」の田圃ラベルです。

出来上がったこの二種類のピンバッジは、様々なイベントで配られ、在庫がなくなったようで、今回第二弾として作る際に、「篠峯」を私たち日本酒ピンバッジ倶楽部にお声かけ頂いたのでした。

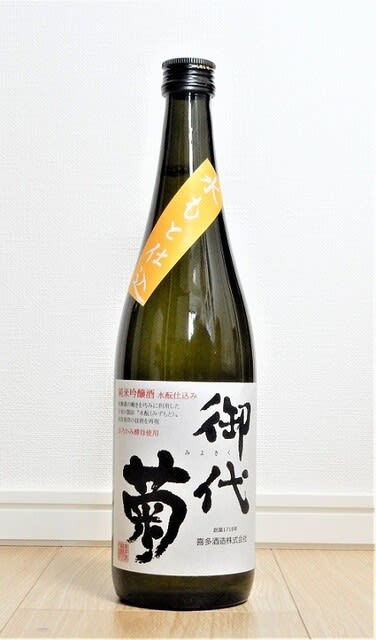

日本の山岳信仰である修験道の開祖と言われ、天狗ともいわれる役小角(役行者、役優婆塞)の生まれた地、葛城山の麓、奈良県御所市に千代酒造さんがあります。

千代酒造さんは、日本酒は”米の酒”であると同時に”水の酒”であるという蔵のこだわりがあり、良い酒を造るためには、まずは良い米を使うところから始め、そんな願いから1996年酒蔵の周りで自作の山田錦を育て始めたそうです。

また、葛城山の恵みである地下水を汲み上げ、仕込み水に、この土地の恵みを生かす酒造りを続けていきたいと願っていることです。

良い日本酒は、美味しく、心地よい酔いが人の心身を癒し、そして和らいだ心持ちになると、人と人との良い『縁』を育みます。お酒造りは、人の手仕事によるものでありながら、微生物の力で醸されています。従って、自然と同じく人間の都合でコントロールできるものではなく、だからこそ、千代酒造はそこに浪漫を感じているのだそうです。

現代の醸造技術は、人の力でほぼ思い通りの酒を造れる領域にまで到達しつつあり、それゆえに、絶えず進化し続けながら、自然の力を生かした農業と醸造に千代酒造は取り組んでいきたいと考えているのだそうです。

さて、「篠峯」の由来ですが、貝原益軒の『南遊紀行』では現在の葛城山をさして「葛城(金剛山)の北にある大山をかい那が嶽といふ、河内にては篠峰と号す、篠峰を葛木といふはあやまりなり、葛城は金剛の峰なり」とあります。

また、貝原益軒は『和州巡覧記』では葛城山について「篠峰の南にあり。篠峰より猶高き大山也。是金剛山也。山上に葛城の神社あり。山上より一町西の方に金剛山の寺あり。転法輪寺と云。六坊有。山上は大和なり。寺は河内に属せり。婦人は此山による事をゆるさず」と記しており、当時は、葛城山は今の金剛山を指し、現在の大和葛城山は、大和国では戒那(かいな )山、天神山あるいは鴨山と呼ばれ、河内国では篠峰(しのがみね)と呼ばれていたようです。

「篠峯」ブランドのお酒は、売り急がなくて良いお酒を造ろうというコンセプトで2000年に発売されました。熟成しないとダメなお酒では無くて、熟成しても良いお酒。熟成して良い状態になるお酒を醸すために、酒米の中でも古典的な品種に信頼を置いて醸し、雄町、山田錦、愛山、伊勢錦、八反、そして酒造好適米ではないものの、熟成を経て魅力が増す亀ノ尾、栽培することが容易ではないお米こそ熟成して晴れやかな味わいになってくれると考え、『篠峯』を醸しているそうです。

ピンバッジ:千代酒造「篠峯 純米大吟醸 雄町」のラベルをそのままピンバッジにしました。

堺社長からは直接「デザインに関しては一任致しますので、宜しくお願い致します。」とのメッセージを頂きましたので、黒のラベルをベースにカッコイイをテーマにデザインいたしました。男のジャケットに黒ベースの銀のバッジが渋く光ります。

出典、参考文献・HP

千代酒造 HP

貝原益軒『南遊紀行』『和州巡覧記』

pins-kのブログ「日本酒・酒蔵のピンバッジ(その6)」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』