2019 02/14 QZS-1と-3の接近がお雛祭りではありません。

2019 02/14 QZS-1とQZS-3の位置の接近がお雛祭りになるのではありません。下のタイルの下図では2つのQZS衛星が接近していますが、これはひな祭りとは無関係です。瞬時......

2020 2/14 QZS-1太陽合2月下旬頃(N2YOデータ取得不調)

2020 2/14 日本レガシーQZS-1は2月下旬の太陽合へ向け順調です。毎年数日は早くなってきているので、昨年より何日早くなるでしょうか?QZS-4の太陽射影間距離は、やや北上......

2021 2/14 東京新感染371 重症103

お待ちかね2月17日頃に日本QZS-1の単独太陽合が生起します。来年の中国冬五輪は2022年2月4日から2月20日までの17日間、北京市と隣接する河北省張家口市を会場として開催される予定です。来年は日本QZS-1が単独太陽合の生起にてこの期間を彩ることでしょう。

今年の春分頃にはBD3-IGSO-2単独太陽合,三姉妹BD-IGSO-1 IGSO-4 IGSO-7の同期太陽合へ続きます。このBD衛星群はやや非同期ながらも四姉妹とまとめる方が良いかもしれません。桜花の季節を前にして華やかなBD四姉妹の太陽合の舞が見られるかもしれません。

ただ昨年の日本は、桜花の季節に油断した連休の人出が最初のコロナ緊急事態宣言を招いてしまいました。くれぐれも今年は四姉妹の舞に撹乱されて、春分頃のコロナ動向の見落としはなりません。五輪開催の是非がかかる時期となります。春分時期のBD四姉妹の舞には注視すべしというべきでしょう。

https://celestrak.com/NORAD/elements/active.txt

のリストからQZSSを検索する場合にはキーワード入力はQZSにて検索してください。NavICを検索するにはIRNSSという旧名称入力で、検索してください。

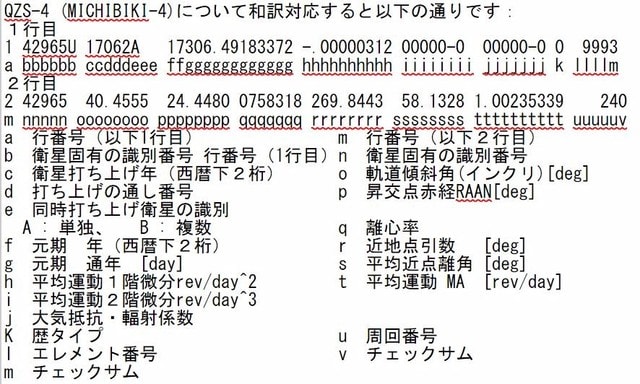

参考までに、上記URLでの2021/02/13 05hUT現在の、日本QZSS衛星系3機とインドNavIC-IGSO衛星系4機のTLE値は以下のとおりです。

QZS-1 (MICHIBIKI-1)

1 37158U 10045A 21043.57622692 -.00000215 00000-0 00000+0 0 9991

2 37158 41.8455 140.2117 0762606 270.6661 78.0977 1.00254733 38154

QZS-2 (MICHIBIKI-2)

1 42738U 17028A 21043.48591119 -.00000161 00000-0 00000-0 0 9999

2 42738 42.5879 271.0593 0750077 270.0185 277.6997 1.00272307 13583

QZS-4 (MICHIBIKI-4)

1 42965U 17062A 21043.76266362 -.00000347 00000-0 00000-0 0 9995

2 42965 40.8305 8.4426 0750229 269.1960 277.9555 1.00291675 12251

IRNSS-1B

1 39635U 14017A 21042.14392428 .00000107 00000-0 00000-0 0 9999

2 39635 28.9160 273.2613 0018530 178.4921 156.6441 1.00276938 25210

IRNSS-1D

1 40547U 15018A 21043.54375142 -.00000278 00000-0 00000-0 0 9994

2 40547 28.7631 273.3056 0018054 178.6516 358.3082 1.00266530 21439

IRNSS-1E

1 41241U 16003A 21043.54375142 -.00000313 00000-0 00000-0 0 9991

2 41241 28.9041 92.3569 0021211 190.1050 167.9227 1.00272864 18514

IRNSS-1I

1 43286U 18035A 21043.89807539 .00000076 00000-0 00000-0 0 9992

2 43286 28.8274 105.4010 0021535 186.6737 229.4865 1.00277661 10525

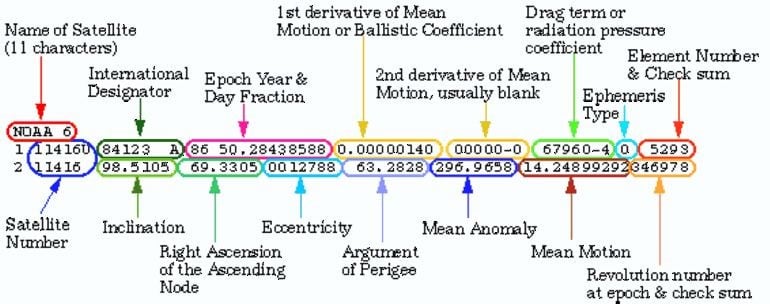

TLEの各項目の意義は:

Source of the keplerian elements: AFSPC

(注1)元期(年)は軌道要素データ取得年、元期(通年)は軌道要素データを取得した期日(月日時分秒、単位は day )

(注2)摂動1は平均運動の変化量 [rev/day^2] :観測瞬時における方位角、仰角、及び距離を求める場合に使用する。

TLEリストは例えば下記URLのCelestrackのサイトにて

https://celestrak.com/NORAD/elements/active.txt

のリストでNavICを検索するには、IRNSSという旧名称で、QZSSの場合はQZSにて検索してください。

https://www.n2yo.com/?s=42951|42917|36828|37256|37384|37763|37948|41434|42738|37158|42965|39635|40547|41241|44441|43286|43539|44204|40938|40549|44709|44337

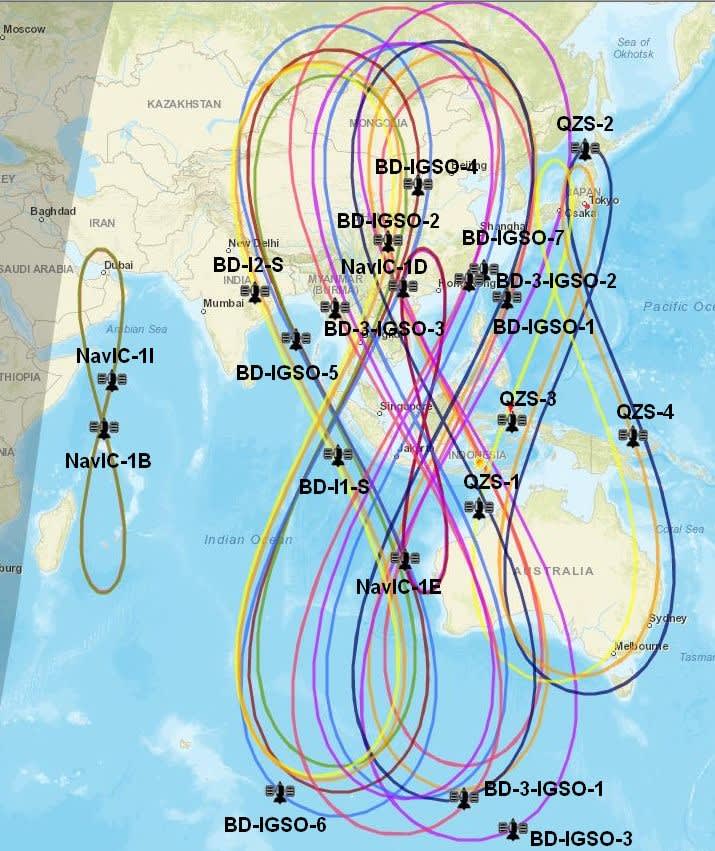

のn2yoサーバによるQZS/IGSO軌道図を、以下のQZS/IGSO軌道描画フォームにアニメGIFを記録します。

2021 2/14 QZS/IGSO軌道の3.5倍縦アニメGIFを記録します。

2021 2/14 QZS/IGSO軌道の3倍拡大アニメGIFを記録します。

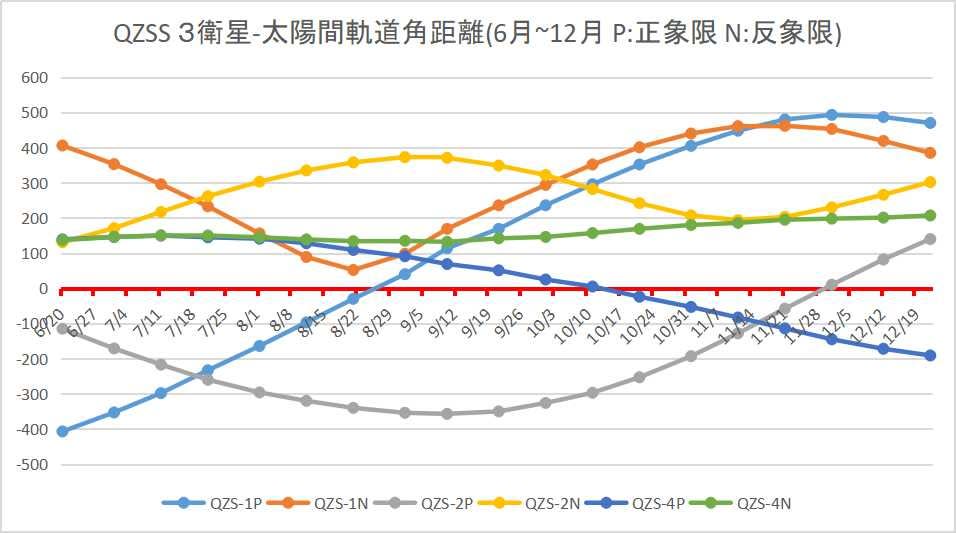

QZSS/IGSO衛星軌道β角プロットを試行錯誤しながら、1年以上太陽距離角距離作業をβ角プロットとして継続してきたことにより、QZSS/IGSO衛星群(極限的には静止軌道衛星も含む)には正象限と反象限の最短の太陽距離角距離プロットでの記録の重要性が具体的に見えてきました。過去ブログの一連のβ角プロットをご確認ください。

以下の総括的なβ角プロットをご覧ください。QZS-2反象限プロットに続いて、QZS-1とQZS-4の反象限プロットも明示してきました。QZS-1の正象限と反象限の切り替りは黄緯の一番高い部分の付近で起きています。QZS-4正象限プロットは非常にスローでしたが、QZS-4反象限プロットは正象限からは離れており、同様に平坦です。

黄道面への接近が順調な場合が正象限プロットであり、反り返るカーブの場合が反象限プロットと呼んでも良いでしょう。QZSSの中ではQZS-1が非常に大きな黄緯β角の振幅を示しているので、深宇宙での測位応用において有効性が高い軌道配置と思われます。QZS-1を最初に打ち上げて軌道に乗せた時に大きな黄緯β角を持つようにして、将来の月面探査などの深宇宙測位への応用への配慮があったのではと想定されます。

BDS四姉妹と三姉妹は南下・北上速度が速く、また黄緯極大・極小が大きいことが分かってきました。BDSのインクリはQZSSよりも10度強、大きい程度ですが、黄経・黄緯の太陽系座標での黄緯極大・極小には、さらに大きく効くようです。現在進行中の嫦娥5号や4年後の米国アルテミス計画による月面探査や、今後の中国の火星などの惑星探査への活用までを考えた黄緯β角極大化軌道配置の軌道計画となっていると推定します。

インドNavIC系については、NavIC-1D,1E同期プロットの正象限と反象限の切り替りは黄道に近接して起きていることがわかりました。今年4月初めに起きていたNavIC -1Eと NavIC-1Iペアの東西両輪での遠近交代からちょうど半年経って、再び10月初めにNavIC -1Eと NavIC-1Iペアの東西両輪での遠近交代が起きています。相棒の東西両輪NavIC-1Dと -1Bペアについては位相が重なり過ぎのためか、こうした現象は見えません。NavIC IGSO 4衛星について太陽軌道との交点問題について、位相幾何学的な象限問題があります。インクリの一番小さいIGSOであるNavICにおいて、太陽軌道との交点問題の位相幾何学的な象限問題は、一番理解し易いことが見えてきました。軌道線間の交点の解が2つの象限に分かれる場合にどちらを選ぶかという問題です。

この半年ごとに生起するNavIC -1Eペアの遠近交代のタイミングが、ちょうどQZS-1軌道太陽最短距離が交差するのは日印の宇宙空間ご縁の偶然的発見といえるでしょう。インド太平洋経済構想に日本QZSSとインドNavICが果たすべき役割の鍵を暗示しているかもしれません。

また昨年12月6日未明に、はやぶさ2カプセルの大気圏突入が成功して、カプセルは豪州南部の砂漠地帯への帰還を果たしました。日本の厳しい宇宙科学予算の中で、コロナウィルスと苦闘している国民を大いに励ます惑星間飛行成功を成し遂げました。小惑星りゅうぐうにおいて採取できたカプセルの中の物質の今後の分析結果への期待が高まっています。今後ますます深宇宙や惑星間飛行への関心が高まり、太陽系空間での日本の測位衛星技術への関心と期待が高くなると考えます。

新型コロナ疫対応での東アジア各国の科学技術力は、欧米に対して先進的になってきています。本ブログが扱ってきているアジアQZSS/IGSO技術を、現在の新型コロナ疫における「検査・追跡・保護」基盤にて存分に活かすためには、アジア特に中・印の科学技術力は国際社会に対してより誠実かつ透明であるべきといえるでしょう。このためにも、特にわが国とQZSS測位衛星の果たすべき役割は重要でしょう。

衛星の軌道6要素は、春分点や軌道仰角や昇降点引数など殆どが太陽中心座標系と密接しています。太陽合エベントは衛星軌道運動の特徴を把握できる優れたキーといえます。特に月面着陸などの将来実験においてIGSO/QZSSの軌道運動位相を太陽系慣性座標(前世紀用語で歴表時系)規模で捉える基準として、太陽合同期状態の活用・分析が効果的といえるでしょう。

インド・太平洋宇宙連携の中核となる大国インドの宇宙大国化動向などユーラシア上空のQZSS/IGSO軌道運動を、測位衛星と太陽との天体エベントに注目して頂くことができればと思います。

平成期の日本宇宙陣は、欧米のMEO重視の壁を乗り越えて、先駆的RNSSとして脱MEOという大胆なQZS軌道測位衛星実現を頑張りぬきました。これが、アジアのGNSS情勢のMEOからの脱皮、端的にBDSS-IGEO/IGSOの充実を産み出したといえるでしょう。日本はQZSSを月面探査日印協力を基盤に軌道運動・測位へ活用展開を目指すべきでしょう。