慶應義塾大学三田キャンパス、

「モノは『戦争』を語り継げるか?」のコピーもつき、

展示物「一点一点を掘り下げながら『戦争』のモノによる

継承可能性を考える」と言う企画だ。

戦争体験者が、どんどん減っていく中、

人ではなく「モノ」を通じて、戦争を知ろう、語り継ごう、

という試みだろう。

展示は前後期合わせ50のキーワードに沿っている。

その中から、気になるモノをいくつか。

(備忘録なので、テキト~にスル~なさってください)

その前に、近代、アジア・太平洋戦争前の

旧制の学校制度を、ざっくりと確認しておく。

官立大学(現・国立大学)と私立大学は制度が違う。

官立大学は、予備教育を3年生の旧制高校(ナンバースクールなど)で

受けてから官立大学へ進学する。

慶應のような私立大学は主として6年制で、

予科3年間で一般教養を学んでから、大学3年間で専門課程を学ぶ。

予科や旧制高校の時代は、「学問的な講義に知的刺激を受けながら

議論を交わす」「もっとも豊かで充実した時間」であったという。

では、展示。

まず、「キーワード1 慶應義塾と戦争」、

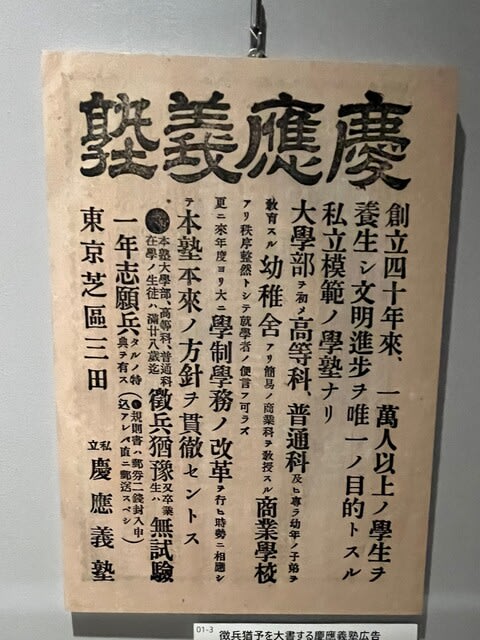

古いところで明治30(1897)年の「徴兵猶予を大書する慶應義塾広告」、

福澤諭吉の著書『福翁百話』の巻末につけられた広告だ。

学生には満28歳まで徴兵が猶予され、

卒業生には「無試験一年志願兵」の特典が与えられることを

大きく謳っている。

「無試験一年志願兵」とは、高学歴者を下級予備役将校として

待機させる、後の「幹部候補生制度」である。

徴兵が猶予されることは、学生を集める上での

大事なポイント。

そのため前年・明治29年に学生への徴兵猶予が適用されると

すぐに広告で強調したというわけだ。

このようにして集まった慶應生、

「キーワード4 塾生生活」のほか、「キーワード5 体育会」で

当時の慶應生の学生生活がうかがえる。

キーワード「塾生生活」によると、

「戦時期の学生は、概して好戦的でもないが、

反戦的でもないおおらかな空気が流れていたと感じられる」

このおおらかさは、塾長の存在も大きかったのだろう。

当時の塾長は、経済学者の小泉信三。

(1933/昭和8-1947/昭和22 在任)

展示されていたホッケー部員の日記(↑)に

「やはり塾長は一寸違ふ」と、「東京新聞」上に掲載された

慶應義塾・塾長の意見表明を書き写している。

これは、文部省が球技の廃止を示唆したことに対し、

小泉はが「国が奨励する訓練だけでは青年はやる気が出ず、

情熱を傾けられる球技を活用すべき」と主張したものだった。

また、小泉は「最後の早慶戦(慶早戦)」として知られる

昭和18年10月「出陣学徒壮行早慶戦」の開催に尽力している。

もともと、この試合は、早稲田側から慶應に打診したものだった。

ところが、肝心の早稲田では大学側が開催に難色を示す。

「キーワード10出陣学徒壮行」では、早稲田大学野球部選手が

「少しは慶應を見習ったらどうだ!」と

日記に語気強く記したほどだった。

(余談だが、小泉信三と言えば、美智子皇太子妃殿下<現・上皇后陛下>の

実現に貢献した人物としても知られている)

このような、学生生活を送っていた慶應義塾でも、

戦前・戦中は軍事教練(学校教練)が、ほぼ必修だった。

(キーワード7 軍事教練)

官立・公立の旧制中学校以上の上級学校は原則義務で、

私学では任意だった。

にもかかわらず、慶應義塾ほか、多くの私立学校が利用している。

というのは、各学校に置かれた配属将校による軍事教練を受けると

兵役期間が短縮されるという制度があったからだ。

「徴兵猶予」と同じく、これは志願者・獲得のための重要なポイントとなり、

私学も、こぞって学校教練(軍事教練)を受け入れたわけだ。

ここでは、1933(昭和8)年3月30日付けの

(↑)「教練検定合格証明書」が展示されていた。

卒業時に、配属将校による検定に合格すれば、

幹部候補生試験の受験資格を得ることができる。

幹部候補生は、階級昇進が早く、在営期間も短い。

さらに満期後、予備役になると、次に召集を受けた場合、

将校または下士官になる資格も持てた。

陸軍内での待遇をよくするために、学生は、最低限、

この資格を得ようとしたという。

(当時を舞台にした小説などで、配属将校の嫌がらせで

検定を落とされるなんて話もあるが、実際多かったのだろうな)

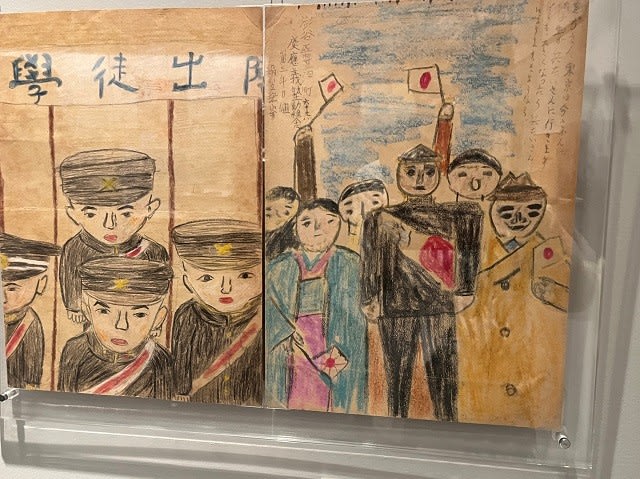

(学徒出陣を描く幼稚舎<慶應義塾の初等部>生の慰問画)

とはいえ、昭和18(1943)年10月、

文系学生の徴兵猶予は撤廃され、戦場に駆り出されることになる。

入営時に幹部候補生試験などを受け、多くが将校・士官となった。

わたしは「学徒出陣」と言い慣れてしまったけれど・・・

(キーワード9 学徒出陣)

この言葉は

「大多数の家庭では20歳を越えてすぐに徴兵されるなか、

猶予の特典を得て青春を謳歌する学生・生徒(学徒)が入隊することを

強調する戦意高揚のプロバガンダ用語であることに注意を要する」そうだ。

(悔しいけれど、うっかりのせられちゃうよね)

学徒出陣と言えば、昭和18年10月21日、

雨の中を学生が行進する明治神宮外苑での

「出陣学徒壮行式」が文部省主催、

陸海軍後援で開かれたことがよく知られている。

それだけでなく、各学校毎に壮行会(式)が行われてもいた。

慶應義塾の場合、一ヶ月後、11月23日に

「塾生出陣壮行会」が行われている。(キーワード12 塾生出陣壮行会)

式典に続き、在校生、出陣学徒が向かい合い、

慶應の応援歌、カレッジソング、そして「海ゆかば」を合唱、

在校生は中庭で、教職員は正門で見守る中、

出陣塾生は正門から三田キャンパスを後にした。

展示された、当時の画像を見ると、狭い正門までの道に

ものすごい人数でギュウギュウ、

あんなに大勢の人を三田で見たことがないほど。

(動く画像で記憶があるのでスライドショーを観たのだと思う)

これに先立ち、11月20日、三田キャンパスの大講堂で

慶應義塾戦没者慰霊祭が行われている。

(キーワード12 出陣学徒壮行)

佃島の住吉神社11代目宮司でもある、

高等部教授・平岡好道が祭主を務め、(↑)祭詞を読み上げた。

祭詞には、この時点で判明していた、

慶應出身の戦没者全員の名前が記されていた。

平岡は「これほど長い祝詞は読んだことがない」と、

後に振り返ったという。

けれども、結果として、戦没者はさらに増える。

このとき、在学のまま入隊した者は3000名以上、

翌年度の入隊者も含め、最終的に在学のまま戦没した者は

360名以上に上ったという。

先に挙げた日記のホッケー部員も戦死、

そのほか、展示物の本来の所有者は、多くが命を落としている。

ここ慶應義塾史展示館の常設展示には

「戦没者データベースが」あり、

さまざまな条件から検索できる。

ホッケー部員の彼のデータは以下の通りである。

(亡くなった日 氏名 専攻 軍の所属 亡くなった場所 卒業年 備考)

「1945.7.6.没 /(氏名 ここでは公開を遠慮しました) /法学政治

/陸軍 /佐敷島西方海上/1944.9.卒 / ホッケー部」

展示品の中で「戦死」と書かれた方のお名前は

全てデータベースにあたり、確認ができた。

データに残る、おひとりおひとりは、

確実に、この世に存在していらしたのである。

実は、前記事で、オシフェンチウムの記事をアップしたのは

白い錨のついた、お洒落なサンダルから

持ち主のことを深く考えた(妄想)記憶が鮮烈だったからである。

モノから「人」へ想いを馳せ、戦争を考える・・・ことは、

可能だと思いたい。

********************

長々と、おつきあいいただき、どうもありがおとうございます。

展示内容をもとに、記事をまとめましたが、

勘違い、間違いなどはあるかもしれません。

素人のこととお許し下さいませ。