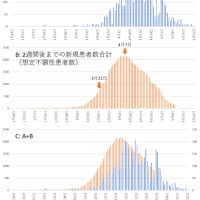

臨床的に高食塩食は脳卒中や認知症の独立したリスク因子であることが知られています。これには脳小血管病(血管内皮障害や脳血流低下など)による血管性認知症が関与すると一般的に考えられています。マウスにおいても高食塩食は認知機能低下を生じますが、著者らは以前にマウスでは高食塩食によって腸管におけるTH17細胞の分化が亢進し、TH17細胞が産生するIL-17がendothelial nitric oxide synthase(eNOS)を抑制し、その結果血管内皮細胞機能が障害され、脳血流量を25%減少させることを報告しています(Faraco et al., Nat Neurosci. 2018 Feb;21(2):240-249)。しかし低脳血流量がどのように認知機能低下につながるかは明らかではありません。

本論文で著者らは高食塩食(8% NaCl)が脳におけるtauタンパクのリン酸化を促進しており、リン酸化tauの上昇が認知機能低下と相関することを明らかにしました。この時tauの総量は変化せず、またβアミロイドの上昇も見られませんでした。高食塩食によってリン酸化tauの増加のみならず不溶性tauの増加も見られました。このメカニズムとして、高食塩食はeNOSの活性低下を介してcalpainのニトロシル化を抑制することによってその活性を高め、その結果CDK5が活性化し、リン酸化tauの増加につながると考えられました。実際にeNOSノックアウトマウスにおいてリン酸化tauは通常食でも増加しており、逆に正常マウスへのnitric oxideの前駆物質であるL-arginineの投与によって高食塩食によるリン酸化tauの増加および認知機能障害は抑制されました。高食塩食による認知機能障害は、tau欠損マウスや抗tau抗体(HJ8.8)によっても抑制されました。しかしこのとき高食塩食による脳血流量低下や血中のIL-17上昇は影響をうけませんでした。これらの結果から著者らは、食塩が脳におけるeNOS不活性化→calpainニトロシル化抑制→CDK5活性化→リン酸化(不溶化)tau上昇という経路を介して直接認知機能低下を誘導することを明らかにしました。血圧上昇などを介することなく認知機能を制御するという知見は驚きであり、新たな認知症対策の可能性を示唆する極めて興味深い論文です。

本論文で著者らは高食塩食(8% NaCl)が脳におけるtauタンパクのリン酸化を促進しており、リン酸化tauの上昇が認知機能低下と相関することを明らかにしました。この時tauの総量は変化せず、またβアミロイドの上昇も見られませんでした。高食塩食によってリン酸化tauの増加のみならず不溶性tauの増加も見られました。このメカニズムとして、高食塩食はeNOSの活性低下を介してcalpainのニトロシル化を抑制することによってその活性を高め、その結果CDK5が活性化し、リン酸化tauの増加につながると考えられました。実際にeNOSノックアウトマウスにおいてリン酸化tauは通常食でも増加しており、逆に正常マウスへのnitric oxideの前駆物質であるL-arginineの投与によって高食塩食によるリン酸化tauの増加および認知機能障害は抑制されました。高食塩食による認知機能障害は、tau欠損マウスや抗tau抗体(HJ8.8)によっても抑制されました。しかしこのとき高食塩食による脳血流量低下や血中のIL-17上昇は影響をうけませんでした。これらの結果から著者らは、食塩が脳におけるeNOS不活性化→calpainニトロシル化抑制→CDK5活性化→リン酸化(不溶化)tau上昇という経路を介して直接認知機能低下を誘導することを明らかにしました。血圧上昇などを介することなく認知機能を制御するという知見は驚きであり、新たな認知症対策の可能性を示唆する極めて興味深い論文です。

Nature. 2019 Oct;574(7780):686-690. doi: 10.1038/s41586-019-1688-z. Epub 2019 Oct 23.

Dietary salt promotes cognitive impairment through tau phosphorylation.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます