旅エッセーを書くための3っの作法

3 manners for writing a travel essay.

いけません! 足を投げ出すのは。

ラオスで最も下品な日本人 「Haruki Murakami」

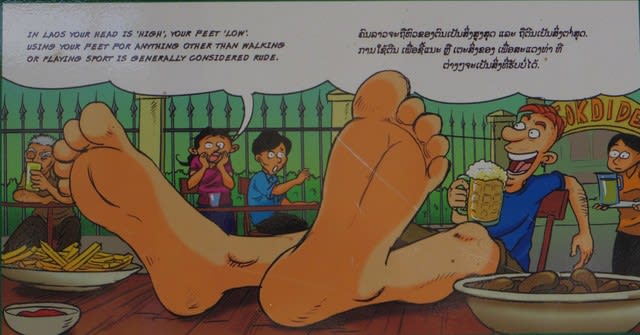

ラオスでしてはいけないこととイラストで注意書きがされている(ルアンパバーン観光局)

短パン姿で椅子にもたれかかりベランダの欄干に足をあげられている「お写真」、

これは敬虔な仏教国では下品で絶対に許されない姿勢なのです。

作法1・予めその国の歴史、地理について学び、その国の習慣を知ること。

村上春樹の旅エッセー「ラオスにいったい何があるというんですか?」は、わずか

22ページの薄っぺらなエッセーであるが、うすっぺらな割には、嘘は「800」も書かれている。

特に、メコン川の記述、「あまりにも流れが激しく、あまりにも濁りすぎている。こんな川は

今まで他のどこでも見た事がない」、「泥のように濁った水が雄々しく流れる・・・」は誇張と

歪曲と妄想が入り乱れ、ラオスを知る人間にとっては読むに耐えない。

まるでペテン師がウソを滔々と捲し立てるが如くである。

旅エッセーはノンフィクションであり、言葉を誇張したり虚構の出来事を書いたりするものではない。

作法2・旅のエッセーは事実に基づき書くべきである。出来事を誇張したり、歪曲したりしてはいけない。

ゆったりと流れるメコン川は人々の生活の支えでもある (ルアンパバーン)

ながれが緩やかなので、対岸の村には渡し船で渡ることができる

メコン川の船上レストラン、流れが激しいと船上レストランは成り立たない

旅エッセーは旅行ガイドブック、旅行情報と同じように、みんなで「共有」されるものである。

その場所に行ったことがない人に、旅の情報を提供し、誰かが旅の計画を立てる時に、

役に立つものである。旅の羅針盤として、旅をする人々に利益をもたらすものである。

自分の体験、旅の途中で自分が発見したものを、事実にもとづいて、自分の言葉で書くべきものです。

でっち上げはいけません。旅エッセーを書く行為には、事実を伝える責任が伴います。

作法3・旅エッセーは「共有」されるものである。旅の情報として正確さが求められる。

「蟻の足あと」に等しいぐらい読書体験は乏しいが、ラオスについて、旅のエッセーを書く上で、

参考になる本を2冊紹介しておきたい。

「アジアの屋台でごちそうさま」 浜井幸子著 情報センター出版局

食べること、現地の人々との交流を通してインドシナ半島の国々の実情が良く描かれている。

自分の体験をもとに事実にもとづき自分の旅を語っている。綿密な調査と記録をもとに書かれ

ており、自分もその国にいるような臨場感が得られる。流暢な文体で淡々と事実のみが書かれ、

でっち上げや偽りは見られない。旅のエッセーを書く上での教科書として参考になると考える。

「ラオスの豊かさ『貧しさ』のあいだ」 新井綾香著 コモンズ

ラオスはアジアの最貧国、「後発開発途上国」と位置づけられているが、ラオスは豊かな

自然資源に恵まれ人びとは精神的に安定した生活を送っている。日本のように「モノ」があ

ふれ捨てられていく、消費大国の「物差し」で測られた「貧しさ」であり、ラオス人から見れば、

貧しさは感じられない。何が貧しさであり、なにが豊かさなのか考えさせられる。

ラオスの置かれている国家の現状、社会、経済的な立場を知るには貴重な一冊である。

ラオスをこよなく愛する人間にとって、事実にもとづかない、妄想によって書かれ、ラオスに

対する「リスペクト」の片鱗も感じられない、旅エッセー「ラオスにいったいなにがあるというんで

すか?」には、ただ単に怒りを感じるだけである。

ハルキ君も、いずれ自分の書いた旅エッセーの空疎さに気付いた時に、読者への「受け狙い」としか

感じられない「ラオスにいったい・・・」と言った、変ちくりんなタイトルを改題し、ラオスでは下品と

される「お写真」を削除されることを願いつつ、2冊の本を薦めておきます。

※ 当ブログの〈連続シリーズ〉を参照して、単行本を読まれると内容がよく理解できます。

村上春樹「ラオスにいったい何があるのですか?」を読み解く(連続シリーズ)

(該当ページは文藝春秋刊 単行本によります)

検証: 朝の托鉢(1) 154ページ

検証: 寺院巡り(2) 165ページ

検証: ラオスでしてはいけないこと(3) 167ページ

検証: モーニングマーケット(4) 160ページ

検証: ハノイで出会ったベトナム人 (5) 151ページ

検証: ルアンパバーン国際空港 (6) 152ページ

検証: メコン川の流れ(7) 157、160、171、172ページ

検証: 保護領 (8) 161ページ

検証: 托鉢 (9) 154,156ページ

検証: 僧侶の日傘 (10) 153ページ

検証: 高層建築物やショッピングセンターがない、

交通信号さえない (11) 153ページ

検証:アマンタカホテル (12) 162ページ

「百聞は一見に如かず」現地に行かれて確認すれば、さらに理解は深まります

Let’s go to Laos . Let’s go to LuangPrabang.

3 manners for writing a travel essay.

いけません! 足を投げ出すのは。

ラオスで最も下品な日本人 「Haruki Murakami」

ラオスでしてはいけないこととイラストで注意書きがされている(ルアンパバーン観光局)

短パン姿で椅子にもたれかかりベランダの欄干に足をあげられている「お写真」、

これは敬虔な仏教国では下品で絶対に許されない姿勢なのです。

作法1・予めその国の歴史、地理について学び、その国の習慣を知ること。

村上春樹の旅エッセー「ラオスにいったい何があるというんですか?」は、わずか

22ページの薄っぺらなエッセーであるが、うすっぺらな割には、嘘は「800」も書かれている。

特に、メコン川の記述、「あまりにも流れが激しく、あまりにも濁りすぎている。こんな川は

今まで他のどこでも見た事がない」、「泥のように濁った水が雄々しく流れる・・・」は誇張と

歪曲と妄想が入り乱れ、ラオスを知る人間にとっては読むに耐えない。

まるでペテン師がウソを滔々と捲し立てるが如くである。

旅エッセーはノンフィクションであり、言葉を誇張したり虚構の出来事を書いたりするものではない。

作法2・旅のエッセーは事実に基づき書くべきである。出来事を誇張したり、歪曲したりしてはいけない。

ゆったりと流れるメコン川は人々の生活の支えでもある (ルアンパバーン)

ながれが緩やかなので、対岸の村には渡し船で渡ることができる

メコン川の船上レストラン、流れが激しいと船上レストランは成り立たない

旅エッセーは旅行ガイドブック、旅行情報と同じように、みんなで「共有」されるものである。

その場所に行ったことがない人に、旅の情報を提供し、誰かが旅の計画を立てる時に、

役に立つものである。旅の羅針盤として、旅をする人々に利益をもたらすものである。

自分の体験、旅の途中で自分が発見したものを、事実にもとづいて、自分の言葉で書くべきものです。

でっち上げはいけません。旅エッセーを書く行為には、事実を伝える責任が伴います。

作法3・旅エッセーは「共有」されるものである。旅の情報として正確さが求められる。

「蟻の足あと」に等しいぐらい読書体験は乏しいが、ラオスについて、旅のエッセーを書く上で、

参考になる本を2冊紹介しておきたい。

「アジアの屋台でごちそうさま」 浜井幸子著 情報センター出版局

食べること、現地の人々との交流を通してインドシナ半島の国々の実情が良く描かれている。

自分の体験をもとに事実にもとづき自分の旅を語っている。綿密な調査と記録をもとに書かれ

ており、自分もその国にいるような臨場感が得られる。流暢な文体で淡々と事実のみが書かれ、

でっち上げや偽りは見られない。旅のエッセーを書く上での教科書として参考になると考える。

「ラオスの豊かさ『貧しさ』のあいだ」 新井綾香著 コモンズ

ラオスはアジアの最貧国、「後発開発途上国」と位置づけられているが、ラオスは豊かな

自然資源に恵まれ人びとは精神的に安定した生活を送っている。日本のように「モノ」があ

ふれ捨てられていく、消費大国の「物差し」で測られた「貧しさ」であり、ラオス人から見れば、

貧しさは感じられない。何が貧しさであり、なにが豊かさなのか考えさせられる。

ラオスの置かれている国家の現状、社会、経済的な立場を知るには貴重な一冊である。

ラオスをこよなく愛する人間にとって、事実にもとづかない、妄想によって書かれ、ラオスに

対する「リスペクト」の片鱗も感じられない、旅エッセー「ラオスにいったいなにがあるというんで

すか?」には、ただ単に怒りを感じるだけである。

ハルキ君も、いずれ自分の書いた旅エッセーの空疎さに気付いた時に、読者への「受け狙い」としか

感じられない「ラオスにいったい・・・」と言った、変ちくりんなタイトルを改題し、ラオスでは下品と

される「お写真」を削除されることを願いつつ、2冊の本を薦めておきます。

※ 当ブログの〈連続シリーズ〉を参照して、単行本を読まれると内容がよく理解できます。

村上春樹「ラオスにいったい何があるのですか?」を読み解く(連続シリーズ)

(該当ページは文藝春秋刊 単行本によります)

検証: 朝の托鉢(1) 154ページ

検証: 寺院巡り(2) 165ページ

検証: ラオスでしてはいけないこと(3) 167ページ

検証: モーニングマーケット(4) 160ページ

検証: ハノイで出会ったベトナム人 (5) 151ページ

検証: ルアンパバーン国際空港 (6) 152ページ

検証: メコン川の流れ(7) 157、160、171、172ページ

検証: 保護領 (8) 161ページ

検証: 托鉢 (9) 154,156ページ

検証: 僧侶の日傘 (10) 153ページ

検証: 高層建築物やショッピングセンターがない、

交通信号さえない (11) 153ページ

検証:アマンタカホテル (12) 162ページ

「百聞は一見に如かず」現地に行かれて確認すれば、さらに理解は深まります

Let’s go to Laos . Let’s go to LuangPrabang.