いつ、誰に対してインフルエンザワクチンを接種するべきか

Int J Infect Dis 2020; 93: 375-387. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.02.040

要旨

ヒポクラテスの時代から知られ、公衆衛生上の重要性を持ち続けているインフルエンザは、現在も世界中で罹患率と死亡率の大きな原因となっており、毎年多くの人々が罹患している。

ワクチン接種は、インフルエンザ感染を予防する最も効果的な手段である。今日、多くの国で毎年インフルエンザワクチン接種プログラムが実施されており、妊婦、生後6カ月から5歳までの小児、高齢者、インフルエンザによる重篤な合併症を起こしやすい基礎疾患を持つ人々へのワクチン接種が、社会的・健康的に有益である可能性が認識されつつある。

この非系統的レビューでは、インフルエンザの疫学、主な高リスクグループにおけるインフルエンザワクチンの免疫原性、有効性/効果、安全性に関するデータを要約する。また、ワクチン接種の最適な時期や、既存の免疫がワクチン反応に及ぼす影響についても論じる。

1. はじめに

世界保健機関(World Health Organization: WHO)は、2012 年の勧告の中で、インフルエンザワクチンの使用に関する決定は、国の能力と資源によって決定されるべきであると認識している。しかし、季節性インフルエンザワクチン接種プログラムの開始や拡大を検討している国々に対して、WHO は妊婦を最優先することを推奨している(WHO, 2012)。その他に考慮すべきリスクグループとしては、6-23 カ月の小児、2-5 歳の小児、高齢者(65 歳以上)、特定の慢性疾患を持つ人、老人ホームやその他の長期介護施設の居住者などが挙げられる。

さらに、米国のネイティブアメリカンやネイティブアラスカ人(Grohskopf et al., 2018)、オーストラリアのアボリジニおよびトレス海峡諸島民(Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI), 2018)、カナダの先住民族(National Advisory Committee on Immunization (NACI), 2019)など、先住民族へのワクチン接種を推奨している国もある。

医療従事者は、一般集団と比較してインフルエンザの合併症リスクが高いわけではないが、医療施設における感染管理戦略の一環としてワクチン接種を受けるべきである。一方、6 カ月未満の乳幼児は重症化するリスクが高いが、この年齢層では有効性が限られているため、インフルエンザワクチンの接種対象とはならない(WHO, 2012)。

米国で行われた大規模な観察研究では、リスク群におけるインフルエンザワクチン接種により、健常者で報告された予防効果に近いレベルの予防効果が得られたことが明らかにされ、特に 18 歳未満の小児では、ワクチン有効性は、高リスクの状態を有する者では51%(95%信頼区間(confidence interval: CI): 39-61%)であったのに対し、健常者では 52%(95%CI: 44-58%)であった。18 歳以上の成人では、ワクチンの有効性は、ハイリスク状態のある人では 38%(95%CI: 30-45%)であったのに対し、そうでない人では 44%(95%CI: 38-50%)であった。個々の高リスク群すべてについて確かなデータが得られているわけではないが、この研究は、高リスク状態の患者への年 1 回のワクチン接種に関する現在の推奨を支持するものである。

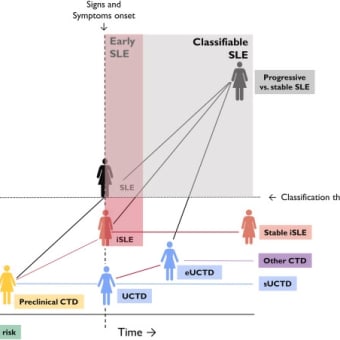

この非系統的オピニオンレビューでは、主要な高リスク群におけるインフルエンザの疫学とインフルエンザワクチンの免疫原性、有効性/効果、安全性に関するデータを要約する。また、ワクチン接種の最適な時期や、ワクチン反応に対する既存の免疫の影響についても述べる(図1)。

図 1: 平易なことばで書いたまとめ

2. 妊婦

インフルエンザ感染は妊娠中に頻発し、妊婦の最大 11%が罹患すると推定されている。妊婦は、心拍数、1 回拍出量、酸素消費量の増加、肺活量の低下など、妊娠中に起こる生理学的・免疫学的変化により、低酸素症のリスクが高まるため、重症化・合併症化するインフルエンザのリスクが高くなる。さらに、例えば子宮内膜の構造的変化や、ホルモン、サイトカイン、免疫細胞によって引き起こされる免疫系の変調が妊婦に観察されるインフルエンザ感染の重症度上昇に寄与している可能性がある。

このことは、インフルエンザのパンデミック時に特に顕著であった。1918 年の「スペインかぜ」パンデミックでは、妊婦のインフルエンザ関連死亡率は 27%に達し、1957 年のパンデミックでは、生殖年齢の女性における死亡の 50%が妊婦であった。2009 年のパンデミックの際、妊婦は人口の約 1%に過ぎなかったが、米国ではインフルエンザ関連死の 5%を占めた。

主に 2009 年のパンデミック時に実施された 152 件の観察研究の系統的レビューとメタ分析では、インフルエンザに感染した妊婦と非妊婦の入院のオッズ比(odds ratio: OR)は 2.44(95%CI: 1.22-4.87) だった。著者らは、死亡リスクの有意な増加は観察しなかったが(OR: 1.04, 95%CI: 0.81-1.33)、レビューで確認された 7 件の生態学的研究のうち 4 件が、非妊婦よりも妊婦の死亡率が高いことを報告している。

妊婦の季節性インフルエンザ疾患に関する数少ない入手可能なデータも、この集団における疾患負担の高さを裏付けている。2010 年から 2016 年のスペインでは、重症インフルエンザによる入院リスクは、生殖年齢の非妊婦女性よりも妊婦の方が約 8 倍高かった。併存疾患の存在は、インフルエンザシーズン中に入院した妊婦の呼吸器疾患のリスクを 3 倍に増加させた。

妊娠中に重症のインフルエンザを経験した女性は、胎児に有害な転帰をもたらす可能性が高い。2009年、米国では、H1N1 感染で集中治療室(intensive care unit: ICU)に入院した妊婦は、早産(調整相対リスク(adjusted risk ratio: aRR): 3.9, 95%CI: 2.7-5.6)、低出生体重児(aRR: 4.6, 95%CI: 2.9-7.5)、またはアプガースコア(Apgar score, 分娩後5 分で判定される新生児の状態を示す臨床的スコアで、スコア 6 以下は医療的ケアが必要であることを示す)が 6 以下の乳児(aRR: 8.7, 95%CI: 3.6-21.2)が、インフルエンザの報告がなかった女性よりも多かった。

妊婦を対象とした対照臨床試験は、理論的な安全性の懸念が疾病のリスクを上回るため、ほとんど実施されていない。妊婦と非妊婦におけるインフルエンザワクチンに対する抗体応答は、非感染女性と比較してワクチン接種に対する免疫応答が低く持続性が低い HIV 感染妊婦を除けば、ほぼ同様である。とはいえ、3価不活化インフルエンザワクチン(trivalent inactivated influenza vaccine: IIV3)のワクチン効果(vaccine efficacy: VE)は同等と思われ、南アフリカの HIV 非感染女性では 50.4%(95%CI 14.5-71.2%)であったのに対し、HIV 感染妊婦では 57.7%(95%CI: 0.2-82.1%)であった。

複数のインフルエンザシーズン(2010-2016年)にわたって実施された複数国による研究では、ワクチン接種により、妊娠中の検査で確認されたインフルエンザによる入院の 40%(95%CI: 12~59%)が予防された。これは、マリにおける妊婦の検査で確認されたインフルエンザの予防率 70.3%(95% CI: 42.2-85.8%)、ノルウェーにおける 70%(95% CI: 66-75)という推定値よりも低く、おそらくワクチン組成といくつかのシーズン中に循環していた株との抗原ミスマッチが原因であろう。

インフルエンザワクチンは、米国では 1950 年代から妊娠中に使用されており、安全性評価の長い歴史がある。妊娠中の不活化インフルエンザワクチン投与について、妊婦、胎児、乳児における有害事象のリスク増加がないことから、良好な安全性プロファイルが多くの研究で確立されている。

例えば、2009 年から 2010 年にかけて米国でワクチン接種を受けた 240 万人の妊婦の間で有害転帰のパターンは報告されておらず、2009 年のパンデミック時にデンマークで 7000 人の女性にアジュバント添加一価 H1N1 インフルエンザワクチンを投与した後、胎児死亡率の増加は観察されなかった。

3. 生後6ヵ月未満の小児

母親による予防接種の同様に重要な目標は、生後 6 ヵ月未満の乳児のインフルエンザ感染を予防することである。乳児は特に重症化しやすいが、幼いため予防接種を受けることができない。この年齢層の予防は、母親からの経胎盤的抗体移行に依存している。

米国では、0-5 カ月児のインフルエンザによる入院率は、1000 人当たり 4.5 人(95%CI: 3.4-5.5人)であったのに対し、2-5 歳児では 1000 人当たり 0.3 人であった。

妊婦へのワクチン接種により、デンマーク、バングラデシュ、イングランドでは、それぞれ生後 6 カ月未満の乳児のインフルエンザ感染の 56.8%、63%、71%が予防された。

4. 生後 6 ヵ月から 5 歳までの小児

系統的レビューとメタ分析によると、2008 年には、5 歳以下の小児において、世界中でインフルエンザの新規エピソードが推定 9,000 万件、インフルエンザ関連の急性下気道感染症が 100 万件、死亡が 28,000~111,500 件であった。インフルエンザによる入院の大半は、健康な小児で発生している。

小児は生後 6 カ月から不活化インフルエンザワクチン (inactivated influenza vaccine: IIV)、または 2 歳から弱毒化インフルエンザワクチン(live-attenuated influenza vaccine: AIV)を接種することができる(表1)。

表 1: インフルエンザワクチン接種が利益となる高リスク集団

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30098-9/fulltext#tbl0005

小児が初めてワクチン接種を受ける場合、予防を確実にするためには、少なくとも 1 ヵ月の間隔をあけて 2 回接種する必要があるカナダの MF59 アジュバントインフルエンザワクチンのような一部の例外を除き、組み換えワクチン、アジュバントワクチン、高用量インフルエンザワクチンを含むインフルエンザワクチンは、現時点では小児への使用が承認されていない。

2016 年までのコクランレビューでは、2-16 歳の健康な小児における実験室確定インフルエンザの予防における IIV の VE は 59%(95%CI: 41-71%)であったと結論づけている。しかし、2 歳未満の小児における VE について記述した小規模研究は 1 件のみであった。

コクランレビューの発表以降、米国で 1999-2000 年から 2006-2007 年までの各インフルエンザシーズンに実施された症例対照研究では、6-59 ヵ月の小児における IIV3 の VE は 86%(95%CI: 29-97%)と報告され、他の大規模ランダム化比較試験では、6-35 ヵ月の小児における 4 価不活化インフルエンザワクチン(IIV4)の VE が評価されている。

2011 年から 2014 年にかけて実施された、6-35 カ月の小児 12018 人を対象とした多国間研究では、IIV4 の VE は、中等度から重症のインフルエンザに対して 63%(97.5%CI: 52-72%)、ワクチンと一致した株に対して 78%(97.5%CI: 64-87%)、PCR で確認されたすべてのインフルエンザ症例に対して 50%(97.5%CI: 42-57%)であった。

2014-2015 年および 2015-2016 年の北半球のインフルエンザシーズンならびに 2014 年および 2015 年の南半球のインフルエンザシーズンに生後 6-35 カ月の乳児を対象に実施された別の研究では、IIV4 の VE は、A 型または B 型のいずれかによるインフルエンザに対して 51%(97%CI: 37-62%)、ワクチン類似株に対して 68.4%(97%CI: 47-82%)であった。

LAIV を用いた VE の推定値はまちまちであるが、全体として、LAIV は 3-16 歳の小児のインフルエンザリスクを4%~18%低下させると考えられている。LAIV の米国での使用の歴史は波瀾万丈であり、予防接種実施諮問委員会は 1 年間、小児に対して IIV よりも LAIV を優先的に推奨し、翌年には優先的推奨を撤回し、その後、いくつかのワクチンタイプの VE 推定値が低いことを根拠に、数年間(2016-2018 年)は推奨を全く撤回した。LAIV の使用は、他の国では中断することなく継続された。

英国では、2015-2016 年のインフルエンザシーズンにおいて、あらゆる種類のインフルエンザによる入院を予防する調整ワクチン有効性は、2-16 歳では 4 価 LAIV(41.9%、95%CI: 7.3-63.6)の方がIIV4(28.8%、95%CI: -31.1-61.3)よりも優れており、2-6 歳では 30.0%(95%CI: -10.7-55.7)であった(この年齢群では IIV4 の推定値は提供されていない)。英国の次のシーズン(2016-2017)では、2-17 歳のワクチン有効率は 65.8%であった。

数カ国で、さまざまな季節を対象とした大規模な臨床試験やサーベイランス研究が、小児における IIV の良好な安全性プロファイルを裏付けている。IIV 接種後に小児で報告された最も一般的な副作用は、注射部位の疼痛、発赤、腫脹である。

6-35 カ月の小児 5806 人を対象としたある研究では、全身症状の発現は IIV4(48.5%, 95%CI: 46.0-51.0)、IIV3(49.7%, 95%CI: 44.5-55.0)、プラセボ(46.5%, 95%CI: 44.0-48.9)の接種者で同程度であった。 米国で 1991 年から 2003 年の間に IIV3 を受けた生後 6-23 ヵ月の小児 45356 人を対象とした研究では、ワクチン接種後 14 日以内に何らかの重篤な症状で医療機関受診が増加することはなかった。2015 年のサーベイランスデータによると、IIV を接種したオーストラリアの生後 6 カ月から 4 歳の小児の 4.4%が発熱を報告し、医療的な受診があった症例は 1.1%であった。

LAIV は鼻腔内に投与され、ワクチン接種後に発熱や鼻漏の発症を伴うことがあるが、忍容性は良好である。米国における Vaccine Safety Datalink の 10 年間のデータから、小児および青年における LAIV の許容可能な安全性プロファイルが確認された。

この研究では、LAIV と失神およびアナフィラキシー(これは既知のワクチン関連有害事象である)との間に有意な関連が認められたが、これらの事象はまれであった(それぞれ 100 万回接種あたり 8.5 件、100 万回接種あたり 1.7 件)。LAIV は、免疫抑制者とその近親者(介護者を含む)、喘息の幼児、および過去 48 時間以内にインフルエンザ抗ウイルス治療を受けた人には禁忌である。

小児へのワクチン接種が、より広い地域社会におけるインフルエンザの負担を軽減するという間接的な証拠がある。このことは、学童への予防接種が行われた郡では、そうでない郡と比較して、50-64 歳の成人におけるインフルエンザ関連入院の割合が低かった。

また、日本では、学童へのワクチン接種が 65 歳以上の成人におけるインフルエンザ関連死亡の減少に関連しており、英国では、学童へのワクチン接種が、非対象の 17 歳以上の年齢層におけるインフルエンザ様疾患(influenza like illness: ILI)によるプライマリケア受診の有意な減少に関連していた。

5. 65 歳以上の成人

インフルエンザは、肺炎、入院、死亡などのインフルエンザ合併症の影響を大きく受ける高齢者の罹患率と死亡率に大きな影響を与える。インフルエンザによる入院と死亡の 90%は、65 歳以上の成人で発生している。

1999 年から 2015 年の間にインフルエンザに関連した呼吸器合併症で毎年死亡した 291,243 人から 645,843 人のうち、75 歳以上の成人が死亡者の 41%を占めている。米国だけでも、インフルエンザは毎年およそ870億米ドル (13 兆円) の経済的負担と推定されている。

二次的な細菌感染は、高齢者におけるインフルエンザの合併症として頻度が高く、高い死亡率と関連する可能性がある。インフルエンザの集団発生は高齢者介護施設では一般的であり、集団発生時の罹患率は 20-40%と報告されている。

入院していない高齢者でも、インフルエンザによる持続的な機能低下や回復の長期化を経験することがある。カナダの高齢者 5014 人を対象とした調査では、直近のインフルエンザシーズンにインフルエンザに罹患したと報告した人の 39.3%が回復に 2 週間以上かかり、21.5%が回復期間中に健康状態や機能の低下を報告し、13.9%が入院し、3.1%が完全に回復しなかったことがわかった。このような自立の喪失は、社会にさらなるコスト負担を強いることになる。

WHO は、65 歳以上の成人のインフルエンザ予防のために、毎年のインフルエンザワクチン接種を推奨している(WHO, 2012)。

世界的に見ると、各国のワクチン接種インフルエンザ戦略は大きく異なり、2014 年に WHO 加盟国の 45%が高齢者へのワクチン接種の方針を定めていたが、アフリカ(3/47 加盟国)で最も低く、ヨーロッパ(39/53 加盟国)で最も高かった。

インフルエンザワクチンは忍容性が高いと考えられており、高齢者において許容可能な安全性プロファイルが示されている。重篤な有害事象はまれである。IIV 接種後の最も一般的な局所反応は、注射部位の疼痛、紅斑、腫脹、硬結である。

IIV 後の安全性を報告した最初の研究の 1 つでは、60 歳を超える患者の 23%に副作用が観察されたのに対し、プラセボ群では 14%であり、全身反応の頻度に差はなかった(11% v.s. 9.4%)。

加齢に伴って生じる免疫老化と高齢者の併存疾患の存在が重なると、免疫応答が低下し、インフルエンザワクチンの有効性が低下し、加齢とともに悪化する。

無作為化比較試験のコクランレビューによると、高齢者へのインフルエンザワクチン接種は、インフルエンザ感染を58%(95%CI: 34-73%)減少させる可能性があり、臨床転帰の観察研究では、高齢者へのインフルエンザワクチン接種は大きな利益と関連することが示唆されている。

65 歳以上の地域在住成人を対象とした 15 件の研究のメタ分析では、インフルエンザワクチン接種により、インフルエンザおよび肺炎による入院および死亡がそれぞれ 33%(95%CI: 27-38%)および 47%(95%CI: 25-62%)有意に減少し、全死亡率が 50%(95%CI: 45-56%)減少することが明らかになった。

現在、インフルエンザA(H3N2) 株に対する防御を提供することは、高齢者にとって特に困難であるように思われる。A(H3N2) に対する免疫応答は、毎年繰り返されるワクチン接種がワクチン効果に及ぼすマイナスの影響を最も受けやすいようである (下記参照)。

現在流行しているA(H3N2) 株は多様性が高く、体外で獲得された遺伝的適応の割合が高いため、ワクチン株と流行株との適合度に影響を与える可能性がある。米国における 5 回のインフルエンザシーズン(2011-2012 年から 2015-2016 年)において、インフルエンザワクチンの有効性は、H1N1 株とワクチン B 株については、18-49 歳の成人と 65 歳以上の成人で同程度であったが、A(H3N2) 株については高齢者で低かった(14%, 95% CI: -14~36% v.s. 21%, 95% CI: 9~32%)。

同様に、英国における 2011-2012 年と 2016-2017 年のインフルエンザシーズンにおいて、65 歳以上の成人では A(H3N2)に対する有効性は認められず、他のワクチン株では 75 歳まで中程度の有効性が認められた。

高齢者、特に虚弱な高齢者や 75 歳以上の高齢者では、ワクチン接種に対する免疫応答が最適でない可能性があるにもかかわらず、ワクチン接種はインフルエンザによる重篤な転帰を予防するための重要な手段であり続けている。高齢者のインフルエンザワクチンに対する免疫反応を改善するために、いくつかの戦略が用いられている(図2)。

図 2: 高齢者および妊婦においてインフルエンザを予防するための方策

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30098-9/fulltext#gr2

これらには、抗原量を多く含むワクチン(高用量)、皮内経路などの代替経路を用いたワクチン投与、アジュバントの含有などがあり、いずれも高齢者において標準用量ワクチンよりも高い抗体応答を誘導する。

標準製剤( 1抗原あたり 15 μg)の 4 倍の量のヘマグルチニン抗原(1 抗原あたり 60 μg)を含む高用量 IIV は、65 歳からの成人に使用するために開発されたが、現在までに米国、カナダ、オーストラリアなど限られた国で認可されている。

2017 年のメタ分析では、高齢者における高用量ワクチンと標準用量ワクチンのワクチン効果を比較した研究は 2 件しか見つかっていない。 高用量ワクチンは、標準用量ワクチンと比較して、検査で確認されたインフルエンザの 24%減少と関連しており、入院や死亡などの他のアウトカムは研究されていなかった。後に米国で行われたデータベース研究では、高用量インフルエンザワクチンは、高齢者において標準用量ワクチンよりも 30.7%(95% CI: 8-48%)多くインフルエンザによる入院を予防した。

地域在住で虚弱な高齢者における高用量ワクチンの有益性を定量化するためには、さらなる研究が必要である。

皮内投与 IIV3 は、2010 年以降、高齢者への使用が許可されている。皮内投与は、真皮樹状細胞のリクルートとリンパ節への効率的な移動により、自然免疫応答を増強することを目的としている。

しかし、皮内投与 IIV3 が標準的な IIV と比較して免疫原性が改善されたという証拠があるにもかかわらず、優れた有効性を示す証拠は今のところ不足している。

MF59 はスクアレンベースの水中油型乳剤であり、MF59 アジュバント化 IIV は、高齢者のインフルエンザワクチン接種に対する免疫反応を改善するために特別に開発された。

MF59 アジュバント IIV は、イタリアで1997年に初めて 65 歳以上の成人への使用が許可された。北イタリアで実施された大規模な前向き観察研究では、MF59 アジュバント IIV は、アジュバントなしの IIV と比較して、インフルエンザまたは肺炎による入院リスクが 25%低かった。MF59 は免疫応答の幅と持続時間を増加させ、非アジュバントワクチンと比較して肺炎および脳・心血管イベントの入院リスクを低下させる。

6. 慢性呼吸器疾患患者

慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease: COPD)の世界的有病率は 30 歳以上で 12%近くであり、COPD は毎年約 290 万人の死亡の原因となっている。呼吸器感染症によって引き起こされる増悪は、疾患の進行や入院を早め、COPD に関連する罹患率や死亡率に寄与する。

インフルエンザウイルスは COPD 増悪の 2.5-11.6%で検出される。2009 年の H1N1 パンデミックの際、オーストラリアとニュージーランドの ICU に入院した患者の 32.7%に喘息または COPD の既往があった。

免疫反応の低下も報告されているが、ほとんどの研究で、COPD 患者ではインフルエンザワクチン接種に免疫原性があることが示されており、欧州医薬品庁(European Medicines Agency)のヒト用医薬品委員会(Committee for Medicinal Products for Human Use)の基準を満たしている(季節性ワクチンの場合、この基準は 18~60 歳の被験者の血清転換率が 40%以上、60 歳以上の被験者の血清転換率が 30%以上である)。時には対照的な結果もあるが、多くの研究が、急性呼吸器感染症、COPD による入院、全死亡、呼吸器エピソードに関連した死亡のリスク低下など、COPD 患者の臨床転帰に対するインフルエンザワクチン接種の有益な効果を示唆している。

台湾では、インフルエンザワクチンを接種した 55 歳以上の COPD 患者は、急性冠症候群による入院リスクが低く、そのリスクは、追跡調査期間中にインフルエンザワクチンの接種回数が最も多い患者で最も低かった(2-3回接種後の調整ハザード比(adjusted hazard ratio: aHR)0.48(95%CI: 0.38-0.62)に対し、4 回以上の接種後は 0.20(95%CI: 0.14-0.28))。

インフルエンザは急性喘息増悪の原因の一部と考えられているが、研究デザインや疾患の定義の違いにより、この割合の推定値は大きく異なる。

2013 年に発表されたコクランレビューでは、インフルエンザワクチン接種が喘息増悪を予防できることは立証されなかったが、その後の系統的レビューとメタ分析では、ワクチン接種は、救急受診や入院につながる喘息エピソードの 59-78%の減少と関連していることが明らかになった。

日本での研究では、喘息を持つ小児において、新型インフルエンザのワクチン接種を受けていない小児では、ワクチン接種を受けた小児と比較して、医師による診断リスクが有意に高いことが示唆された(OR: 13.2, 95%CI: 5.6-32.1)。医師が診断したインフルエンザに対するワクチン効果は、喘息児では 92%(95%CI: 81-96%)と推定された。

最近の系統的レビューの著者らは、 COPD 患者におけるインフルエンザワクチンの安全性プロファイルは許容範囲であると報告している。

タイで行われた無作為化比較試験では、インフルエンザワクチンを接種した COPD 患者では、プラセボと比較して局所的な有害事象の頻度が増加したが、全身的な有害反応や COPD 増悪、肺機能低下、呼吸困難、運動能力低下などのリスクは増加しなかった。合計 2238 人の小児と成人を対象とした 2 件の試験では、インフルエンザワクチン接種後 2 週間における喘息増悪の臨床的に重要な増加は認めなかった。

COPD 患者へのインフルエンザワクチン接種に関する WHO と米国疾病対策予防センター(US Centers for Disease Control and Prevention: CDC)の推奨に加え、慢性閉塞性肺疾患グローバル・イニシアティブも COPD 患者全員へのワクチン接種を推奨している(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2019)。一方、喘息グローバル・イニシアティブは、中等度から重度の喘息患者へのインフルエンザワクチン接種を推奨している。

7. 心血管疾患患者

2016 年には、推定 1,790 万人が心血管疾患で死亡し、世界全体の死亡者数の 31%を占めた。心筋梗塞と脳血管障害がこれらの死亡の 85%を占めている(WHO, 2017a)。

インフルエンザ感染は、心血管疾患の基礎疾患を有する人に悪影響を及ぼす可能性がある。北半球でインフルエンザが流行する冬季には、脳卒中や心筋梗塞による死亡が約 10-15%増加する。心筋梗塞のリスクは、感染前 1 年または感染後 1 年にわたる対照区間と比較して、インフルエンザ検出後 7 日以内では 6 倍高かった。

インフルエンザが心血管リスクを増加させる機序は完全には解明されておらず、特に、炎症および凝固経路の修飾、自己免疫機序、内皮機能障害、発熱による頻脈などが考えられる。

IIV に対する反応が心不全患者で調査され、血清防御率は健常対照と比較して統計学的な差はなかったが、A(H3N2) 抗原に対する体液性反応は低く、インターロイキン-10 の産生は高く、心不全患者では力価の低下が早かった。

2015 年に実施されたコクランレビューでは、インフルエンザワクチン接種は冠動脈性心疾患患者の心血管死亡率全体を有意に減少させた(RR: 0.45, 95%CI: 0.26-0.76)。

8000 人以上の心不全患者を登録した大規模な多国間研究において、インフルエンザワクチン接種は全死因死亡率の低下と関連していた(HR: 0.81, 95%CI: 0.67-0.97)。さらに最近、Mosheni らは、心不全患者がインフルエンザワクチンを接種した場合、心血管疾患で入院する可能性が 27%低いことを示した。心不全患者 179,158 人を評価した観察研究の系統的レビューとメタ分析では、インフルエンザワクチン接種は全死亡リスクの低下(HR: 0.83, 95%CI: 0.76-0.91)と関連することが観察された。

WHO や米国 CDC のガイドラインに加え、米国心臓協会や欧州心臓病学会など、さまざまな学会が心血管疾患患者に対してインフルエンザワクチン接種を推奨している。

8. 肥満の個人

WHO は 2016 年、世界の成人人口の約 13%にあたる 6 億 5000 万人以上の 18 歳以上の成人が肥満であると推定した(WHO, 2018a)。肥満の有病率は1975年以来3倍に増加している。子どもの肥満も増加しており、2016 年には 5-19 歳の女児の 6%、男児の 8%が罹患している(WHO, 2018a)。

肥満は、2型糖尿病や心血管疾患などの他の併存疾患と関連していることが多く、これらはインフルエンザ感染後の罹患率や死亡率の危険因子として記録されている。換気の変化、痰の減少、胃食道逆流などの機械的・生理的変化は肥満と頻繁に関連し、患者を呼吸器感染症に罹患させやすくする。肥満はまた、アディポカイン、サイトカイン、遊離脂肪酸、低悪性度の慢性炎症を引き起こす一部の免疫細胞による脂肪組織への浸潤などの影響により、免疫反応の複雑な変化を引き起こす。

H1N1 パンデミックは、肥満をインフルエンザ感染による死亡の主要な危険因子として浮き彫りにした。前回のインフルエンザ流行時に行われた大規模な国際調査では、入院患者の 6%、ICU に入院した患者の 11.3%、死亡した患者の 12%が肥満であった。

肥満者は一般的にインフルエンザワクチン接種に十分に反応し、健康体重者と有意差のない抗体価を獲得する。しかし、肥満度が高いほど、ワクチン接種後 12 カ月目の抗体価の低下が早いようである。とはいえ、ある前向き観察研究では、ワクチン接種を受けた健康体重の成人と比較して、ワクチン接種を受けた肥満の人は、健康体重の人と比較して、インフルエンザまたは ILI を発症する可能性が 2 倍高いことが明らかになった(RR: 2.01, 95%CI: 1.12-3.60)。著者らは、現在の防御相関は肥満者には関係ない可能性を示唆した。一方、小児を対象とした研究では、肥満者と健康体重者でインフルエンザワクチン接種による予防効果が同程度であることが観察された。

IIV ワクチン接種後の局所および全身性の有害事象は、肥満の小児と健康体重の小児で同程度の頻度で発生し、重篤な有害事象は記録されなかった。

9. 糖尿病患者

WHO の報告によると、2014 年には 4 億 2200 万人が糖尿病に罹患し、2016 年には推定 160 万人が死亡した。世界の糖尿病有病率は 1980 年から 2014 年の間に 4.7%から 8.5%へとほぼ倍増している(WHO, 2018b)。

糖尿病は、自然免疫と適応免疫の両方に悪影響を及ぼし、感染症を効果的に制御する能力を低下させる慢性炎症症候群を引き起こすと考えられている。

2009 年の H1N1 パンデミックの際、インフルエンザで入院したカナダ人患者のICU入室リスクは、糖尿病患者で 4.3 倍高かった(OR: 4.3, 95%CI: 1.3-14.3)。2009 年にドイツで流行した H1N1 パンデミックにおいて、実験室で確認されたインフルエンザに関連した 252 例の致死的インフルエンザ症例において、糖尿病患者は、糖尿病でない患者と比較して、パンデミック H1N1 ウイルス感染により死亡する可能性が 2.3 倍(95%CI: 1.5-3.6)高かった。

糖尿病患者と糖尿病患者以外におけるインフルエンザワクチンの免疫原性、安全性、有効性を報告した研究を評価したレビューとメタ分析がいくつかある。15件の研究を対象とした最新のレビューでは、著者らは、ワクチン接種後の免疫反応と安全性プロファイルは糖尿病患者と非糖尿病患者で同様であると結論づけた。

170,924 人の参加者を含む 11 件の観察研究の系統的レビューとメタ分析では、18-64 歳の糖尿病患者において、プールされたワクチンの有効性は、全死因入院に対して 58%(95%CI: 6-81%)、インフルエンザまたは肺炎による入院に対して43%(95%CI: 28-54%)であった。全死因死亡率への影響は認められなかった。

糖尿病を有する 65 歳以上の高齢者では、プールされたワクチンの有効性は、全死亡に対して 38%(95%CI: 32-43%)、インフルエンザまたは肺炎による入院に対して 45%(95%CI: 34-53%)、 ILI に対して 13%(95%CI: 10-16%)であった。

米国では、あらゆるインフルエンザ感染に対する調整後のワクチン有効性は、糖尿病患者(46%, 95%CI: 30-58%)では、ハイリスク状態でない患者(48%, 95%CI: 43-52%)と比較して差がなかった。

インフルエンザワクチンは糖尿病患者において忍容性が高いようである。

10. 慢性腎臓病患者

世界では、慢性腎臓病(chronic kidney disease: CKD)は成人人口の 8-16%が罹患している。腎臓病により毎年 500 万- 1,000 万人が死亡していると推定され、そのうち 270万- 710 万人は慢性透析を受けられない末期腎不全により毎年死亡している。

CKD は、B リンパ球および CD4+ T リンパ球の数の減少、抗原に対する T 細胞応答の障害、貪食能の低下やアポトーシス率の上昇を含む好中球機能の障害による免疫系の変化と関連している。

A(H1N1) 感染を発症した透析患者は、一般集団の過去のコホートと比較して、入院率(34% v.s. 6-7%)および死亡率(約 5% v.s. 0.2-0.5%)が高かった。

ほとんどの研究で、末期腎疾患患者では健常人と比較して、インフルエンザワクチン接種後の血清防御率や血清転換率、幾何平均抗体価が低いことが報告されている。興味深いことに、Sharpé らは、血液透析を受けている人の 80 %以上がワクチン接種後に血清保護レベルに達し、これは健常者で観察された反応と同等であることを発見した。

韓国で透析を受けている CKD 患者を対象とした研究では、MF59 アジュバントインフルエンザワクチン接種後の血清転換率は、非接種 IIV ワクチン接種後 1 カ月で有意に高かった。A(H1N1) では 47.7% v.s 17.4%、A(H3N2) では 42.0% v.s. 16.3%、B型では 31.8% v.s. 7.0%であったが、その増加は 65 歳以上の患者における B 型でのみ有意であった(B 型では 33.3% v.s. 7.1%)。末期腎疾患患者では、アジュバントワクチンを使用した場合でも、初回接種後に得られた免疫反応を、ブースター接種で有意に改善することはない。

系統的レビューでは、末期腎疾患患者におけるインフルエンザワクチンの有効性は、全死亡に対して 32%(95%CI: 24-39%)、心臓死に対して 16%(95%CI: 1-29%)、ICU 入室に対して 81%(95%CI: 63-86%)、インフルエンザまたは肺炎による入院に対して 14%(95%CI: 7-20%)であった。55 歳以上の CKD 患者において、心不全による入院のリスクは、研究追跡期間中に受けたインフルエンザワクチンの数とともに減少した。aHR は、追跡期間中にインフルエンザワクチン接種を 1 回受けた人で 0.60(95%CI: 0.47-0.77)、2-3 回接種で 0.30(95%CI: 0.23-0.41)、4 回以上接種で 0.10(95%CI: 0.06-0.16)であった。

末期腎不全の成人および小児に投与されたインフルエンザワクチンの反応原性および安全性プロファイルは、健常人に観察されたものと同様であるようである。腎移植患者におけるインフルエンザワクチン接種と急性拒絶反応、CKD 患者におけるワクチン接種と腎機能低下との関連は観察されていない。

11. 慢性肝疾患患者

世界では、肝疾患により年間推定 200 万人が死亡しており、そのうち 100 万人は肝硬変、100 万人はウイルス性肝炎と肝がんの結果である。

慢性肝疾患(chronic liver disease: CLD)患者 22 人において、肺炎または急性呼吸器症候群による死亡率は、インフルエンザA(H1N1)感染者では 81.8%であったのに対し、インフルエンザとは無関係の呼吸器感染者では 40%であった。2017-2018 年にドイツで流行したインフルエンザでは、インフルエンザウイルスに感染した肝硬変患者は、肝特異的および非特異的臓器不全のスコアが高く、インフルエンザがより重症化し、肝疾患の基礎疾患のない患者(死亡 1 例、3%)と比較して死亡した割合が高かった(死亡 2 例、18%)。さらに、CLD とインフルエンザ感染を有する患者 11 人中 5 人が急性-慢性肝不全を発症した。インフルエンザウイルスは肝臓に直接、あるいは免疫介在性機序を介してダメージを与える可能性がある

C 型慢性肝炎患者において、1 価の H1N1 ワクチンを 1 回接種すると、72%の患者でセロコンバージョンが誘導され、抗体の平均増加倍率は 10.3 倍であった。体液性反応の低下は、高齢、低体重指数、ステロイド様医薬品(強力ネオミノファーゲン C など)の使用と関連していた。

小規模の研究において、アジュバント IIV の免疫原性が、B 型または C 型慢性肝炎患者と、年齢をマッチさせた健常対照との間で比較された。セロコンバージョン(ヘマグルチニン阻害抗体価の 4 倍上昇と定義)は、対照群 100%に対して肝疾患患者 75~85%で観察された。その後の研究で、著者らは CLD 患者の 3 つの異なるグループで IIV に対する免疫反応を比較した。各ワクチン株に対するセロコンバージョンは、治療を受けている肝硬変患者の 42.1%から 68.4%、肝移植レシピエントの 37.5%から 56.3%、治療を受けていない肝硬変患者の 43.5%から 91.3%に認められた。

2009 年のパンデミックの際、C 型慢性肝炎患者に一価不活化 H1N1 ワクチンを接種したところ、入院のリスクが低下した。C 型慢性肝炎で入院した患者 28 人のうち、ワクチン接種を受けた患者は 6 人で、ワクチン未接種の患者は 22 人であった(OR: 0.43, 95%CI: 0.16-1.17)。

慢性 B 型肝炎ウイルス感染患者において、インフルエンザワクチン接種は、入院(aHR: 0.56, 95%CI: 0.50-0.62)、肺炎およびインフルエンザ(aHR: 0.79, 95%CI: 0.67-0.92)、ICU 入室(aHR: 0.33, 95%CI: 0.25-0.43)、および死亡(aHR: 0.19, 95%CI: 0.15-0.24)のリスク低下と関連していた。

韓国で IIV を接種した肝硬変患者では、ILI およびインフルエンザ感染症に対する防御が明確に示された。ワクチン接種者の 2.3%でインフルエンザウイルスが分離されたのに対し、ワクチン未接種者では 8.8%であった(OR: 0.24, 95% CI: 0.07-0.82)。ILI の発生率は、ワクチン接種者で 14.3%であったのに対し、ワクチン未接種者では 23.3%であった(p = 0.064)。

アジュバントインフルエンザワクチンの反応原性と安全性プロファイルは、慢性 B 型肝炎および C 型肝炎のワクチン接種者と健常対照者で同様であり、ワクチン接種後に注射部位に軽度の一過性の紅斑がみられた。 肝硬変または肝移植の患者にアジュバントなしの IIV3 ワクチンを接種したところ、35%の症例で軽度の紅斑と局所の疼痛がみられたが、肝機能検査値の変化や肝疾患に関連する臨床的に重要な事象はみられなかった。

12. 慢性神経疾患患者

神経疾患による死亡者数は世界で年間 940 万人(95%CI: 910-970 万人)と推定され、死亡原因の第 2 位(世界の死亡者数の 16.8%)を占めている。アルツハイマー病およびその他の認知症、脳卒中、パーキンソン病、てんかん、多発性硬化症の世界的有病率は、それぞれ 4,600 万例、4,240 万例、620 万例、2,340 万例、200 万例と推定されている。

患者の大規模コホートにおいて、多発性硬化症は、3.57(95%CI: 3.06-4.15)というインフルエンザによる入院の aRR の増加と関連していた。2009 年の米国でのパンデミックの際、インフルエンザで死亡した小児の 43%に基礎疾患として神経疾患があった。再発寛解型多発性硬化症患者では、インフルエンザは感染者の 33%で急性再発と関連していた。神経疾患、特に神経筋障害を患っている人は、喀痰が困難になることがあり、重症のインフルエンザを発症するリスクが高くなる。

13. 免疫不全状態の患者

原発性免疫不全症は遺伝性または遺伝性のものであり、B 細胞および抗体産生に影響を及ぼす疾患(X 連鎖性無ガンマグロブリン血症、選択的 IgA 欠乏症、IgG サブクラス欠乏症など)、T 細胞および細胞性免疫、液性免疫(重症複合免疫不全症、完全ディジョージ症候群、ウィスコット・アルドリッチ症候群、失調症-血管拡張症など)、補体(重症複合免疫不全症、完全ディジョージ症候群、ウィスコット・アルドリッチ症候群、失調症-血管拡張症など)、補体(持続性補体、プロペルディン、B因子欠損症など)、食細胞機能(慢性肉芽腫性疾患、白血球接着欠損症、ミエロペルオキシダーゼ欠損症など)など、重症度の異なる広い範囲の障害を含む。

二次性免疫不全は一般に後天性で、疾患やその治療によって生じる。これには、HIV 感染症、癌、移植、無脾症(または鎌状赤血球症)、免疫抑制剤(コルチコステロイド、免疫調節剤、生物学的製剤)や放射線療法で治療された自己免疫疾患などが含まれる。CD4+T 細胞数が 200 cells/mm3 未満の HIV 感染者、進行したホジキン病患者、造血幹移植のレシピエントは、最も免疫力が低下しているグループと考えられている。

インフルエンザに関連した入院率は一般集団と比較して、がん患者では 4 倍高く、死亡率は 10 倍高い。インフルエンザやその合併症は、化学療法を遅らせたり中止させたりすることもあり、がんの転帰に影響を及ぼす可能性がある。2009 年のパンデミックの際、化学療法や幹細胞移植による治療を受けた血液がんや固形がん患者において、H1N1 感染は肺炎の高発生率(66%)と 30 日死亡率(18.5%)に関連していた。

予想されるように、インフルエンザワクチンの免疫原性は、免疫不全者では全体的に低下する。タイにおいて、一価インフルエンザ A(H1N1)ワクチンの免疫原性が、健常者、抗レトロウイルス療法を受けている HIV 感染者、腎移植レシピエントの間で比較された。血清転換率と血清防御率は、健常者ではそれぞれ 70.8%と 74.2%、HIV 感染者では 29.6%と 42%、腎移植患者では 32.3%と 37.1%であった。

がんまたは HIV に感染した小児および若年成人において、標準用量と高用量の IIV3 が比較された。白血病または固形腫瘍患者では、高用量ワクチンの方が標準用量ワクチンよりも免疫原性が高かったが、HIV 感染者ではそうではなかった。

対象となった研究数は少ないものの、コクランレビューでは、免疫抑制された成人がん患者へのインフルエンザワクチン接種を支持するエビデンスがあり、この集団におけるワクチン接種の安全性プロファイルは許容範囲内であると報告されている。

積極的な化学療法を受けているがん患者を対象とした観察研究では、インフルエンザワクチン接種と死亡の aHR は 0.88(95%CI: 0.77-0.99)であった。化学療法を受けている固形悪性腫瘍患者または血液学的悪性腫瘍患者を対象とした研究では、インフルエンザワクチン接種は、死亡に対する調整済みOR: 0.43(95%CI 0.26-0.71)と関連していた。

ランダム化比較試験において、ワクチン接種を受けた積極的治療中の多発性骨髄腫患者では、ワクチン未接種患者よりも ILI エピソードが有意に少なく、肺炎と入院の割合が減少した。

カナダの成人がん患者(平均年齢 70 歳)において、インフルエンザワクチンの有効性は、固形がん患者で 25%(95%CI: 18~31%)、血液悪性腫瘍患者で 8%(95%CI: -5~19%)であった。積極的化学療法はワクチン効果に有意な影響を及ぼさなかった。小児がん患者において、IIV3 の有効性は 72%(95%CI: 26-94%)であった。重篤な有害事象は観察されず、ワクチン接種後に症状を報告した小児は少数(3%)であった。

免疫不全者におけるインフルエンザの罹患率と死亡率の増加、およびこれらの集団におけるインフルエンザワクチン接種に対する反応が不十分であることを考慮すると、アジュバント、複数回投与、高用量ワクチンの使用、および異なる投与経路(皮内投与など)などの新規ワクチン戦略は、さらなる研究を通じて探求することが正当化される。

不活化インフルエンザワクチンは、一般的に免疫不全の人に対する忍容性は良好で、反応原性の大部分は局所的な炎症反応に限られている。集中的な化学療法を受けているがん患者や、抗 B 細胞抗体を投与中または過去 6 ヵ月以内に投与されたことのある患者など、一部の特殊な状況を除き、ほとんどの場合、IIV は推奨され、安全に使用できる。固形臓器移植を受けた患者では、疾患の流行に対応して、移植後 1 カ月以上経過してから IIV を接種することができる。重度の免疫不全患者では、播種性ウイルス感染のリスクがあるため、生ワクチン接種は禁忌である。

多様な免疫不全状態を考慮すると、ワクチン接種の前に、米国感染症学会(Infectious Diseases Society of America: IDSA)が編集したガイドラインなど、国内または国際的なガイドラインを参照することが賢明である。医療従事者や免疫不全者の密接な接触者は、インフルエンザの感染源となる可能性があるため、ワクチン接種を受ける必要がある。

14. インフルエンザワクチン接種のタイミング

インフルエンザワクチンの有効性に関する研究では、ワクチン接種からの間隔が長くなるにつれて有効性が低下することが観察されており、インフルエンザシーズン中にワクチンによる予防効果は時間の経過とともにやや低下することが示唆されている。

これらの知見から、特に高齢者や慢性疾患を持つ人々にとって最適なワクチン接種のタイミングが問題となる。インフルエンザのサーベイランスは政策立案者に重要な情報を提供するが、季節性インフルエンザの活動には地域差があるため、ワクチン接種の最適な時期を特定することは必ずしも容易ではない。

ワクチン接種の最適な時期は、世界的な推奨ではなく、各国の気候や季節性インフルエンザのパターンに基づいて、各国のレベルで決定するのが最も適切である。特に亜熱帯や熱帯の国々では、インフルエンザの流行が 1 年中、時には何度もピークを迎えていることが多いため、ワクチン接種が年 1 回しか行われない場合、最適な接種時期を決定するのは困難である。これらの国々では、WHO は季節性インフルエンザのワクチン接種を、インフルエンザの活動が活発になる主要な時期(通常は 10 月または 4 月以降)の開始前に行うことを推奨している(WHO, 2017b)。

年 2 回のワクチン接種は、熱帯諸国に住む高齢者の免疫応答を改善する可能性がある。しかし、香港の高齢者を対象とした別の研究では、ワクチン株が変化しない環境において、年 2 回のワクチン接種群で免疫応答が低下することが示された。

それぞれの季節性インフルエンザのピーク前に北半球と南半球を行き来する海外旅行者も、ワクチン接種のタイミングが難しい集団である。半期に一度のインフルエンザワクチン接種は、環境によっては、また季節によっては、循環株によっては有益である可能性があるが、年に 2 回のワクチン接種戦略のプログラム上の実行可能性と費用対効果については検討されていない。

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30098-9/fulltext