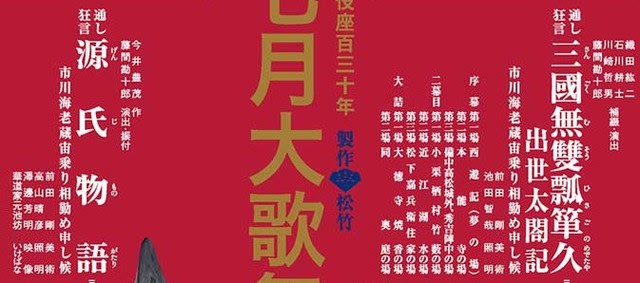

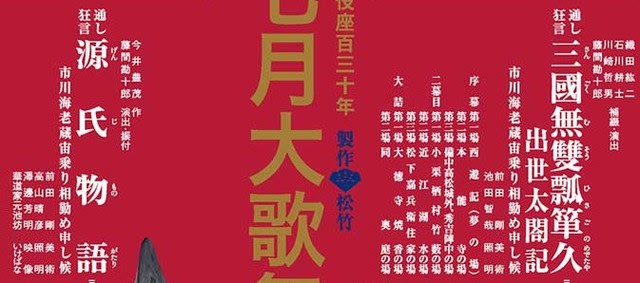

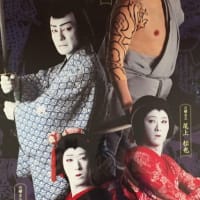

通し狂言「源氏物語」

今井豊茂作 藤間勘十郎演出・振付

紫式部の描かんとした「源氏物語」をこのように改ざんして

いいものでしょうか。

確かに最も高貴な血筋に起こった不倫を扱うスキャンダラスな物語、

という一般的なイメージに依拠して、現代人に分かりやすいように

解釈する、それが歌舞伎の本来の姿、

という脚本家の声が聞こえてくるようにも思いますが、

そうするのなら、光の君の物語、とかなんとか、

にして改作を前面に出すべき。

紫式部(萬次郎)に語りをさせているわけですから、

原作を尊重してほしいものです。

今井豊茂という脚本家の資質によるのでしょう。

このひとは「あらしのよるに」の歌舞伎化の脚本も書いていて、

歌舞伎を現代に蘇らせる気鋭、との評価を得ているようですが、

源氏物語、を読んでその上での改ざんなのか、疑問です。

源氏をいま読み続けているものとして、

許せるところと許せないところ、あります。

其の1 六条御息所の生霊

原本 葵上が出産直後に源氏の前に現れた生霊、

源氏にしか見えてない。

改 葵上は赤子を抱いて源氏とともに、睦まじく寄り添うところ

に現れる。

★許せるのは、このあと、葵上演じる児太郎の所作―海老反り、とい

う見せ場があるのと、なんと言っても能方の六条御息所、がいい!

平常心の雀右衛門に加えて、

怨霊の片山九郎右衛門・生霊の林宗一郎、が現れると、

舞台は俗世から離れた幽玄の世界に…!

其の2 藤壺の出家

原 桐壺帝が亡くなった後、これは当然の成り行きと世には受け止

められる、真実はなおも言い寄る源氏から遠ざかるため。

改 桐壺帝存命中の出家。

★これはおかしいし、あり得ないこと。存命中に出家とする必然性が

どこにあるかわからない。

其の3 右大臣家の画策に密通の疑いがあること。

原作では、藤壺との密通は当人たち以外では、大命婦と後に冷泉帝

に真実を語る夜居の僧侶のみ。

改ざん 右大臣家がひそかにこの事実をつかんだとして、

源氏落としに画策する

★これはちょっと許せないかも、話としては面白いのかもしれないが

原作の真意を介さない、下世話な単なるスキャンダルにしてしまっ

ている。

ただ、桐壺帝の怨霊によって失明の危機に瀕した朱雀帝の悔悟、

その説得にも抵抗する母后の弘徽殿女御の怨念、こうした右大臣家

の有様が、短いセリフのなかでよく描かれていました。

些末なことに目くじら立てるのも、野暮なのですが、

2014年4月南座での初演では、まだ許せる範囲のものでした。

とはいえ、海老蔵の光源氏は健在、

その容貌はこれまで映画も含めて、最も似つかわしい、

それに加えて、桐壺帝の怨霊、をうまく取り入れてました。

歌舞伎と能のコラボ、

桐壺帝の海老蔵・谷本健吾、先の能方が龍神・龍女、殺陣役も含めて

双方、壮大なスぺクタル、これが一番の見どころでした!

今回テノールも増やして、カウンターテナーの位置付けを、

光と闇の精霊、としたのは初演よりはまし、とは思いますが、

大和ことばでないのなら、歌詞はないほうがよい、

もともと歌詞のある歌ならば、hummingとか、そもそも要るのかい!

華道も要るの?

でも、黒御簾のバロックの生演奏は要る、これはよかった!

狂言方の世継の翁(茂山逸平)は新しい試み、

こちらのほうに狂言回しの役割を負わせる、のがベターでは。

勸玄くん、にはみんな弱い、舞台に上がっているだけで、和みます。、

昼の部の三法師の一声、には、右團次の勝家ならずとも、

おもわず皆が平伏してしまいます。

2018/7/9 昼の部 7/27 夜の部 観劇

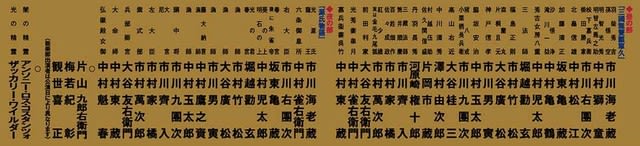

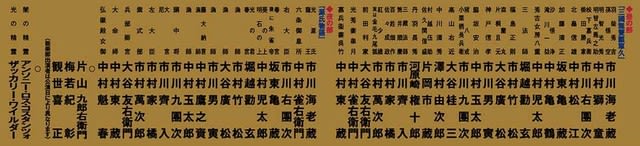

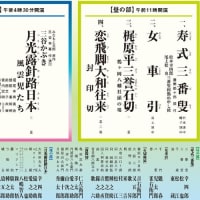

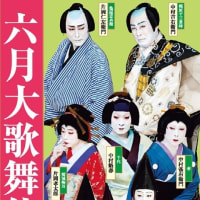

7月歌舞伎座 演目↓

配役↓

2018Photo 歌舞伎&文楽

今井豊茂作 藤間勘十郎演出・振付

紫式部の描かんとした「源氏物語」をこのように改ざんして

いいものでしょうか。

確かに最も高貴な血筋に起こった不倫を扱うスキャンダラスな物語、

という一般的なイメージに依拠して、現代人に分かりやすいように

解釈する、それが歌舞伎の本来の姿、

という脚本家の声が聞こえてくるようにも思いますが、

そうするのなら、光の君の物語、とかなんとか、

にして改作を前面に出すべき。

紫式部(萬次郎)に語りをさせているわけですから、

原作を尊重してほしいものです。

今井豊茂という脚本家の資質によるのでしょう。

このひとは「あらしのよるに」の歌舞伎化の脚本も書いていて、

歌舞伎を現代に蘇らせる気鋭、との評価を得ているようですが、

源氏物語、を読んでその上での改ざんなのか、疑問です。

源氏をいま読み続けているものとして、

許せるところと許せないところ、あります。

其の1 六条御息所の生霊

原本 葵上が出産直後に源氏の前に現れた生霊、

源氏にしか見えてない。

改 葵上は赤子を抱いて源氏とともに、睦まじく寄り添うところ

に現れる。

★許せるのは、このあと、葵上演じる児太郎の所作―海老反り、とい

う見せ場があるのと、なんと言っても能方の六条御息所、がいい!

平常心の雀右衛門に加えて、

怨霊の片山九郎右衛門・生霊の林宗一郎、が現れると、

舞台は俗世から離れた幽玄の世界に…!

其の2 藤壺の出家

原 桐壺帝が亡くなった後、これは当然の成り行きと世には受け止

められる、真実はなおも言い寄る源氏から遠ざかるため。

改 桐壺帝存命中の出家。

★これはおかしいし、あり得ないこと。存命中に出家とする必然性が

どこにあるかわからない。

其の3 右大臣家の画策に密通の疑いがあること。

原作では、藤壺との密通は当人たち以外では、大命婦と後に冷泉帝

に真実を語る夜居の僧侶のみ。

改ざん 右大臣家がひそかにこの事実をつかんだとして、

源氏落としに画策する

★これはちょっと許せないかも、話としては面白いのかもしれないが

原作の真意を介さない、下世話な単なるスキャンダルにしてしまっ

ている。

ただ、桐壺帝の怨霊によって失明の危機に瀕した朱雀帝の悔悟、

その説得にも抵抗する母后の弘徽殿女御の怨念、こうした右大臣家

の有様が、短いセリフのなかでよく描かれていました。

些末なことに目くじら立てるのも、野暮なのですが、

2014年4月南座での初演では、まだ許せる範囲のものでした。

とはいえ、海老蔵の光源氏は健在、

その容貌はこれまで映画も含めて、最も似つかわしい、

それに加えて、桐壺帝の怨霊、をうまく取り入れてました。

歌舞伎と能のコラボ、

桐壺帝の海老蔵・谷本健吾、先の能方が龍神・龍女、殺陣役も含めて

双方、壮大なスぺクタル、これが一番の見どころでした!

今回テノールも増やして、カウンターテナーの位置付けを、

光と闇の精霊、としたのは初演よりはまし、とは思いますが、

大和ことばでないのなら、歌詞はないほうがよい、

もともと歌詞のある歌ならば、hummingとか、そもそも要るのかい!

華道も要るの?

でも、黒御簾のバロックの生演奏は要る、これはよかった!

狂言方の世継の翁(茂山逸平)は新しい試み、

こちらのほうに狂言回しの役割を負わせる、のがベターでは。

勸玄くん、にはみんな弱い、舞台に上がっているだけで、和みます。、

昼の部の三法師の一声、には、右團次の勝家ならずとも、

おもわず皆が平伏してしまいます。

2018/7/9 昼の部 7/27 夜の部 観劇

7月歌舞伎座 演目↓

配役↓

2018Photo 歌舞伎&文楽

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます