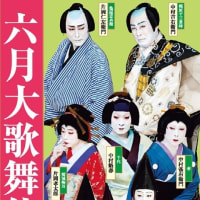

4週続いた新春歌舞伎、

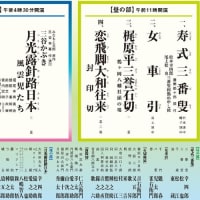

歌舞伎座、夜と昼、分けて行きました。

さすがに、つと居眠りしてしまいました。

とはいえ、歌舞伎座がいちばん、新春らしい演目、でした。

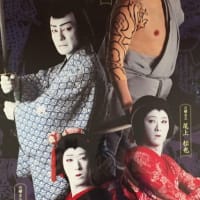

目の醒める!ような豪華な衣装に

鍛練されたあるいはイキのいい踊り、

気っ風のいい啖呵に、

粋をきわめた江戸っ子気質、

全部ありましたねー。

↑昼の部でロビーに飾ってあった揚巻の打掛、夜の部の本番で福助が着ました。

でもね、空いてました!

やっぱり歌舞伎座は松の内がいい。

初日から何度もみてるとか、

(幸四郎の)宗五郎はもういい、って(わたしもそういう感あり)、

席を外したお隣さんが言ってました(20日も経つと、そういう人多いのね)。

そうねー、でも宗五郎のお酒の飲みっぷり、何度見てもいいわー。

猩々でも、

酒は長寿の薬酒、とうたってます。それで正月の演目なのかなー?!

正月早々、番長皿屋敷風の話、でもないかーと思いましたけど、

最後に大円陣でめでたし(本当はそれでもめでたくないよねー)

ってことで、セリフにでてくるのね、祝いのことば、

松はしま台とか、なるほどね。

今回、このしま台って言葉を知りました。

連獅子の松羽物に、獅子の乗るあの台をしま台というそうな。

お茶でもそういう言葉が残っているとのこと、

お茶では島台、と書くそうですので、歌舞伎でも島台、だと思いますが。

伝統文化にしか、使われなくなったことばって、たくさんあるのでしょうね。

猩々と連獅子の染五郎がよかったなー!

他の歌舞伎役者では、踊りだけでいいなー、って思わないのですが、

染五郎だけは違う!どうしてかなー、見せるのよねー。

猩々は、

あの赤獅子風の独特の衣装で御酒をいただくお祝儀もの、

さしたる筋もないのですが、

昔からお祭りの山車や能人形で広く知られています。

(お能で一度見てみたいものです。)

これ、素踊りでお家元が披露したりしますが、全然面白くない。

この衣装で、華のある歌舞伎役者が舞うから、いいんですね。

ところで、二人猩々はぴったり揃って舞うものではないのでしょうか?

梅玉とは年齢の差が如実に出てましたが…。

連獅子も親子揃えるのに苦労するんじゃなかったかしら?

勘三郎親子がそうだったような…。

高麗屋親子は親と子の違いを見せるのかしら?

ともかく染五郎がダントツよかった!!

団十郎はお祭り、がよかった! 助六よりね。

イキの良い江戸っ子ぶり、でいえば、この鳶頭よね。

とても楽しんでいるように見え、それが伝わってきました。

ところで、助六といえば、粋な江戸っ子、色男の代名詞、のように思われてますが、

実は江戸っ子(3代続かないとそう名乗れないそうですが)でも、

江戸育ちでもない、

あの啖呵を細かく見ると、なまりがあるらしいのね。

助六実は曽我五郎、だからなのですが…、

百万都市お江戸も、

参勤交代の大名をはじめ、町人も田舎からのお上りさんが圧倒的、

お上りさんが粋がってみせる、というところが、

お江戸で拍手喝采、うけた理由かもしれません。

2008/1/20 夜の部 /1/22 昼の部観劇

2008/1/20 夜の部 /1/22 昼の部観劇

歌舞伎座、夜と昼、分けて行きました。

さすがに、つと居眠りしてしまいました。

とはいえ、歌舞伎座がいちばん、新春らしい演目、でした。

目の醒める!ような豪華な衣装に

鍛練されたあるいはイキのいい踊り、

気っ風のいい啖呵に、

粋をきわめた江戸っ子気質、

全部ありましたねー。

↑昼の部でロビーに飾ってあった揚巻の打掛、夜の部の本番で福助が着ました。

でもね、空いてました!

やっぱり歌舞伎座は松の内がいい。

初日から何度もみてるとか、

(幸四郎の)宗五郎はもういい、って(わたしもそういう感あり)、

席を外したお隣さんが言ってました(20日も経つと、そういう人多いのね)。

そうねー、でも宗五郎のお酒の飲みっぷり、何度見てもいいわー。

猩々でも、

酒は長寿の薬酒、とうたってます。それで正月の演目なのかなー?!

正月早々、番長皿屋敷風の話、でもないかーと思いましたけど、

最後に大円陣でめでたし(本当はそれでもめでたくないよねー)

ってことで、セリフにでてくるのね、祝いのことば、

松はしま台とか、なるほどね。

今回、このしま台って言葉を知りました。

連獅子の松羽物に、獅子の乗るあの台をしま台というそうな。

お茶でもそういう言葉が残っているとのこと、

お茶では島台、と書くそうですので、歌舞伎でも島台、だと思いますが。

伝統文化にしか、使われなくなったことばって、たくさんあるのでしょうね。

猩々と連獅子の染五郎がよかったなー!

他の歌舞伎役者では、踊りだけでいいなー、って思わないのですが、

染五郎だけは違う!どうしてかなー、見せるのよねー。

猩々は、

あの赤獅子風の独特の衣装で御酒をいただくお祝儀もの、

さしたる筋もないのですが、

昔からお祭りの山車や能人形で広く知られています。

(お能で一度見てみたいものです。)

これ、素踊りでお家元が披露したりしますが、全然面白くない。

この衣装で、華のある歌舞伎役者が舞うから、いいんですね。

ところで、二人猩々はぴったり揃って舞うものではないのでしょうか?

梅玉とは年齢の差が如実に出てましたが…。

連獅子も親子揃えるのに苦労するんじゃなかったかしら?

勘三郎親子がそうだったような…。

高麗屋親子は親と子の違いを見せるのかしら?

ともかく染五郎がダントツよかった!!

団十郎はお祭り、がよかった! 助六よりね。

イキの良い江戸っ子ぶり、でいえば、この鳶頭よね。

とても楽しんでいるように見え、それが伝わってきました。

ところで、助六といえば、粋な江戸っ子、色男の代名詞、のように思われてますが、

実は江戸っ子(3代続かないとそう名乗れないそうですが)でも、

江戸育ちでもない、

あの啖呵を細かく見ると、なまりがあるらしいのね。

助六実は曽我五郎、だからなのですが…、

百万都市お江戸も、

参勤交代の大名をはじめ、町人も田舎からのお上りさんが圧倒的、

お上りさんが粋がってみせる、というところが、

お江戸で拍手喝采、うけた理由かもしれません。

2008/1/20 夜の部 /1/22 昼の部観劇

2008/1/20 夜の部 /1/22 昼の部観劇

確かにお茶では初釜の時に、島台(字が違いますね)という重ね茶碗を使います。大きな口径で深さのない平茶碗(内側銀色)の中にやや大きめの茶碗(内側金色)を入れて運び出し、濃茶という格の高いお茶を皆で回し飲みするんです。外側は共に赤の楽茶碗。ここでも、歌舞伎とつながりました!

sionさんには色んなことを教えられ、勉強になります。これまで、島台の意味を考えたことも、舞台の台も気にしたことなかったもの。縞台も確か赤?お茶同様、おめでたい印なんでしょうね。

って聞いて、縞の字、と聞こえたのですが、

もしかしたら、聞き違えたかもしれません。

島のように重ねておくから、島台ねー。

ネットで縞のほうで検索したら、

自分のブログがでてきてしまったわ!!赤面!ふふっー

上記↑修正しま~す。ありがとうございます。

かほるさん、わたしのほうこそ、勉強させてもらってます。

初釜、終わりましたか?

いいものですよね。

一度、出てみたかった!

初生け会(お花)と重なりましたが、お茶の先生の「茶人は親の葬式でもない限り、一度した約束を破ってはならない」との教え(^^;)により、当然のように初釜を優先。

4時間も座っているので翌日は太ももがパンパンになって階段の上り下りでも「イタタ」となりましたのよ。本懐石は美味しかった!これが楽しみ?

先生のお宅、での初釜なんでしょう?

床の間に掛け軸、茶碗は島台ですか?

懐石も本がつくと、本格的ね、

作法が伴う、ということね。

器も本式で、和の伝統、そのものね。

いいなー、あこがれます。

茶碗はもちろん、島台、床の間には結び柳。

懐石は全て本式で、皆、晴れ着ですが膝にハンカチを敷くなど許されず、食器も清めてお返しします。

今年の先生の年賀のお返しは、残菜入れ。料理の残りを入れる折り畳み式の箱。寿司折の小さめみたいな感じで、外側はご丁寧に布が貼ってある。こんなもの、初めて見たし、知りました~。お茶は深い!

昔の日本人はすべてを無駄にせず、しかも美しく。

もったいない、精神、文化ですね。

晴れ着は亭主より落とすのでしたね。

華やかだけどたしなみがあって、

茶人、茶道、の世界…、

しばし浸れます。

勿論團パパの助六は確かにやっぱりよかったなあで感激でしたが、実はじょわじょわ泣いてしまったのは高麗屋親子の連獅子だったんです。

ワタシはどうにも高麗屋さんに弱くて(ツボをつかれてしまうのね)、今回も恥ずかしいほどに泣いてました。

染五郎さん、振りを幸四郎さんに合わせるんですよね、最初は。もっと振れるのにここで僕が沢山振ったら、お父さんの立場がなくなると振るのを待っていたのが分かったんです。それで泣けました。連獅子って、そういうことで、父に追いつけ追いつけで並んだかな?まだまだ

そしていつか父親を超すときが来るんですよね(貫禄はかないませんが、体力とかそういう意味でね)

ああ、それを今回の連獅子に見たなあと思いました

なるほどねー、

saさんは深い受けとめ方、なさるのね。

わたし、染五郎がとにかくよくって、

どうしてこんなに感激するのか、わからなかった。

ふつうは親獅子が子獅子がついてこれるかどうか、

心配するところですよね、演目自身がそうですし。

そうしているうちに、ふと気がつけば、子が親をこえそうになっている、

ああー、この親子がそうだったのでしょうね。

ええ、私も、胸があつくなりますー。