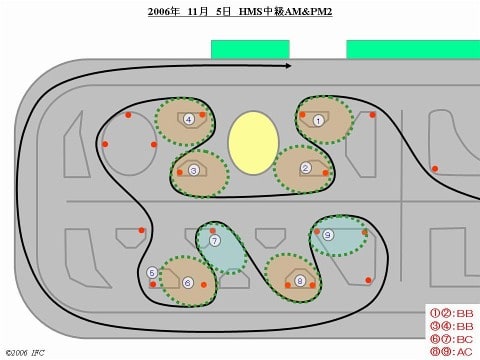

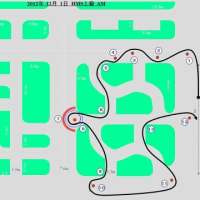

06年11月5日の中級からのテーマ~小さい連続Uターン切り返しのの走り方(1)

06年11月5日中級~小さい連続Uターンの切り返しの走り方(2)

小さい連続Uターンの切り返しの走り方(3)

小さい連続Uターンの切り返しの走り方(4)

小さい連続Uターンの切り返しの走り方(5)

小さい連続Uターンの切り返しの走り方(6)

=============================================================

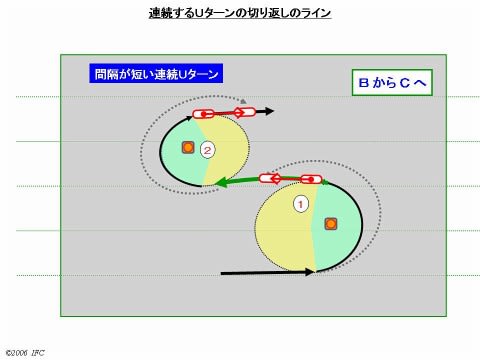

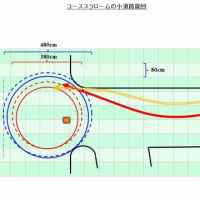

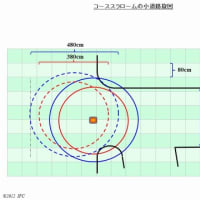

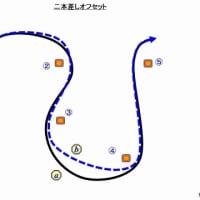

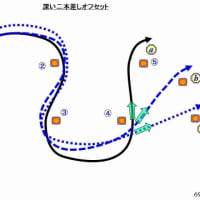

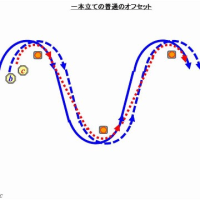

いつもそうだという訳ではないのですが、もしこういう走り方ができると、流れがつながってきますよという組み合わせが、BからBへ、もしくはBからCへという組合せです。

上の図はBからCへという組合せですが11月5日中級PM1でイントラさんがコケたZターンなどは典型的にこういう組み合わせになります。パイロン一本目と二本目の間隔が狭く、二本目のパイロンを大回りするセーフティゾーンがあったとしても、そこまで回ると時間がかかるという状況なので、二本目のパイロンはスピードを落として小さく回ります。二本目のパイロンへのアプローチのスピードを残すために一本目をアクセルを早めに開けるように回ります。ただしアクセルを早めに開けるといっても小さく開けて車体の前後荷重のブレを起こさないようにするのです。それが結果としてBの回り方になります。このような回り方をする時には、アクセル(を強めに開けて)で車体を起こすことができないので、(アクセルで車体を起こす場合よりも)意識的に上体を使ってハンドルとフロントタイヤを切り返してあげる必要があります。

アクセルは車速を落とさない程度に小さく開けて、ハンドルを左に切り増して、それによって車体が起き上がる力を借りながら上体を使ってハンドルを右に切り返してあげるのです。

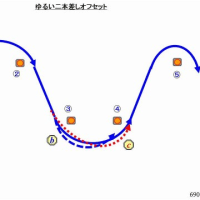

一本目のパイロンへのアプローチゾーンが狭いと感じる場合にはCからCへというパターンも考えられますが、その場合は、パイロンの間でのアクセルのオンオフのコントロールが大変シビアになります。まあ、CからCは、スピードが落ちていることが前提ですから、2本のパイロンの間隔が極めて接近しているときにはアイドリング速度のままでCからCで回るのもアリだと思います。

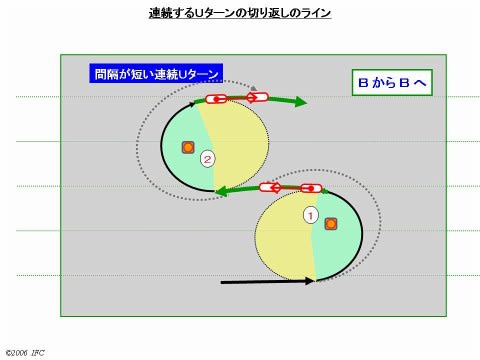

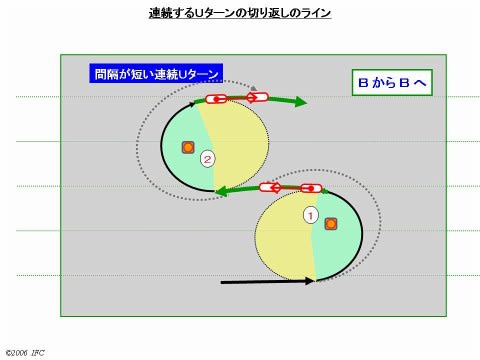

また、二本目のパイロンを回った後に、次のコーナーが迫っている、つまり後が複合コーナーにつながるような時には、二本目のコーナーの脱出速度を高める必要があります。こういう時にはBからBへという繋がりになります。

これはもっと具体的に見ていかないとわかりにくいですね。

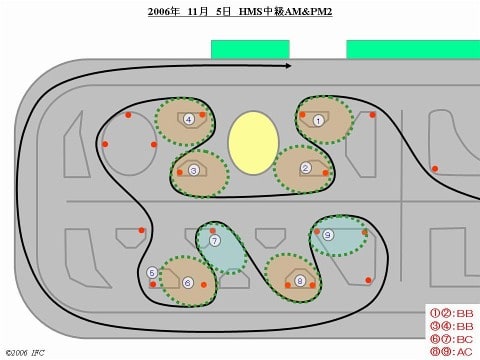

もう一度、11月5日にM本さんが走っていたラインを振り返ってみましょう。今回の連続Uターンの切り返しというテーマは、図らずも6回におよぶ長文となってしまいましたが、このABC三つのラインは、M本さんの走りを追いかけた時に、「あぁっ! コーナーによって走り方が違うじゃないか!」と思ったことが切っ掛けになっています。後からそれを思い浮かべると少なくとも3種類のラインがあったと思えたのです。

私もただ一回、後についていっただけですから、実際のところは確信は持てません。ただ、Uターンを回ったところで離されるとか、こちらがブレーキングを我慢して追い付いても、立ち上がりで離されるといったことを顧みると、つまりはこういうことか、と理解できるわけです。

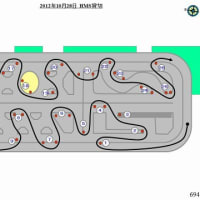

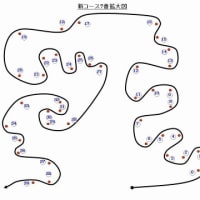

図の①②はBからBへというパターンでした。これは①②がそうだというだけでなく、①②③④を通じて、スピードを維持したまま、また前後の荷重の挙動を起こさないようにしたまま4つのコーナーを走りきってしまおうというラインであると感じられました。それがBからBへというつなぎ方になっているように見えました。

ですから、「②を回ってそこで切って」という風に考えて追いかけると②を回ったところで離されてしまうわけです。

⑥⑦は、BからCのように見えましたが、これは⑥の前に⑤のパイロンがあって、⑥へのアプローチが制約されていたので、⑥がやはり大回りになりやすくなっていて、それを相殺するために⑦はしっかりスピードを落として小さい半径で回っているように見えました。

⑦から⑧に対しては、少し直線距離がありますので、⑧の回り方は、しっかりとブレーキを使って、後半を小さく回る回り方ですが、⑨に対しては、小さく回ってポンと加速して、その後の複合コーナーに対するアプローチ速度を作ってフロント荷重が浮き気味になっているところを上手に抑えながら回っているように思いました。⑦がAの回り方であることは確認できましたが、⑧はもしかしたら違っているかもしれません。

また、次の機会にもM本さんの後を走らせてもらわないと‥‥‥‥。

思うに、M本さんに限らず、イントラさん達がスムーズにこのような細かいラインを走っていくときには、このようなABCの組合せを考えて組み立てているのではなくて、その時その時のつながりを追い掛けて行くと必然的にそのような組み立てに「なってしまう」のではないかという気がします。しかも、その「なってしまう」という成り方が、イントラさん一人一人の個性によって、違ってくるのではないかと思えます。

あるいは、M本さんだからこそ、そのようなラインの使い分けになったのか?

いずれにしても、奥が深いテーマで、特に「スムーズな走り方」を目指すときに大切な課題であると思います。

06年11月5日中級~小さい連続Uターンの切り返しの走り方(2)

小さい連続Uターンの切り返しの走り方(3)

小さい連続Uターンの切り返しの走り方(4)

小さい連続Uターンの切り返しの走り方(5)

小さい連続Uターンの切り返しの走り方(6)

=============================================================

いつもそうだという訳ではないのですが、もしこういう走り方ができると、流れがつながってきますよという組み合わせが、BからBへ、もしくはBからCへという組合せです。

上の図はBからCへという組合せですが11月5日中級PM1でイントラさんがコケたZターンなどは典型的にこういう組み合わせになります。パイロン一本目と二本目の間隔が狭く、二本目のパイロンを大回りするセーフティゾーンがあったとしても、そこまで回ると時間がかかるという状況なので、二本目のパイロンはスピードを落として小さく回ります。二本目のパイロンへのアプローチのスピードを残すために一本目をアクセルを早めに開けるように回ります。ただしアクセルを早めに開けるといっても小さく開けて車体の前後荷重のブレを起こさないようにするのです。それが結果としてBの回り方になります。このような回り方をする時には、アクセル(を強めに開けて)で車体を起こすことができないので、(アクセルで車体を起こす場合よりも)意識的に上体を使ってハンドルとフロントタイヤを切り返してあげる必要があります。

アクセルは車速を落とさない程度に小さく開けて、ハンドルを左に切り増して、それによって車体が起き上がる力を借りながら上体を使ってハンドルを右に切り返してあげるのです。

一本目のパイロンへのアプローチゾーンが狭いと感じる場合にはCからCへというパターンも考えられますが、その場合は、パイロンの間でのアクセルのオンオフのコントロールが大変シビアになります。まあ、CからCは、スピードが落ちていることが前提ですから、2本のパイロンの間隔が極めて接近しているときにはアイドリング速度のままでCからCで回るのもアリだと思います。

また、二本目のパイロンを回った後に、次のコーナーが迫っている、つまり後が複合コーナーにつながるような時には、二本目のコーナーの脱出速度を高める必要があります。こういう時にはBからBへという繋がりになります。

これはもっと具体的に見ていかないとわかりにくいですね。

もう一度、11月5日にM本さんが走っていたラインを振り返ってみましょう。今回の連続Uターンの切り返しというテーマは、図らずも6回におよぶ長文となってしまいましたが、このABC三つのラインは、M本さんの走りを追いかけた時に、「あぁっ! コーナーによって走り方が違うじゃないか!」と思ったことが切っ掛けになっています。後からそれを思い浮かべると少なくとも3種類のラインがあったと思えたのです。

私もただ一回、後についていっただけですから、実際のところは確信は持てません。ただ、Uターンを回ったところで離されるとか、こちらがブレーキングを我慢して追い付いても、立ち上がりで離されるといったことを顧みると、つまりはこういうことか、と理解できるわけです。

図の①②はBからBへというパターンでした。これは①②がそうだというだけでなく、①②③④を通じて、スピードを維持したまま、また前後の荷重の挙動を起こさないようにしたまま4つのコーナーを走りきってしまおうというラインであると感じられました。それがBからBへというつなぎ方になっているように見えました。

ですから、「②を回ってそこで切って」という風に考えて追いかけると②を回ったところで離されてしまうわけです。

⑥⑦は、BからCのように見えましたが、これは⑥の前に⑤のパイロンがあって、⑥へのアプローチが制約されていたので、⑥がやはり大回りになりやすくなっていて、それを相殺するために⑦はしっかりスピードを落として小さい半径で回っているように見えました。

⑦から⑧に対しては、少し直線距離がありますので、⑧の回り方は、しっかりとブレーキを使って、後半を小さく回る回り方ですが、⑨に対しては、小さく回ってポンと加速して、その後の複合コーナーに対するアプローチ速度を作ってフロント荷重が浮き気味になっているところを上手に抑えながら回っているように思いました。⑦がAの回り方であることは確認できましたが、⑧はもしかしたら違っているかもしれません。

また、次の機会にもM本さんの後を走らせてもらわないと‥‥‥‥。

思うに、M本さんに限らず、イントラさん達がスムーズにこのような細かいラインを走っていくときには、このようなABCの組合せを考えて組み立てているのではなくて、その時その時のつながりを追い掛けて行くと必然的にそのような組み立てに「なってしまう」のではないかという気がします。しかも、その「なってしまう」という成り方が、イントラさん一人一人の個性によって、違ってくるのではないかと思えます。

あるいは、M本さんだからこそ、そのようなラインの使い分けになったのか?

いずれにしても、奥が深いテーマで、特に「スムーズな走り方」を目指すときに大切な課題であると思います。

あまり連続して書き込むと『粘着質』と思われ他の方

が引いてしまうと申し訳ないので自重しておりました。

実際に自分の走ったコース,課題に沿って書かれた記

事は非常に参考になります!

特に前回記事の『捨てるコーナー』は眼から鱗でした。

色々な複合パターンの捌き方があるようですが、

私なんぞは考えすぎると手も足も出なくなります。

まずはM本さんに教わった基本通り、

・パイロンの真裏直近に

・しっかり回頭させ

・停車(加速)できるようバイクを立てる

ことを心掛けます!

最近は家であれこれ考えた後、HMSに行っているので、だいぶイントラさんの教えてくれることがわかるようになってきました。実際には、新しいことを教わっても、その場ではなかなかできるようにはならないですね。

大抵の場合は、あっ、これかな、と気付いたときには、「それでは時間ですので終了します」となってしまいます。

それでも脳内練習を続けていると、だんだん現実の操作に近付いてくるような気もしますが、実際に乗っているときには考え過ぎない方が良いですよね。

あと、HMSでは、イントラさんに「こんなことをやってみたい」とか「こんなことを考えている」と言うと多少荒唐無稽な表現であっても、それなりに解釈して観察して考えて教えてくれます。ありがたいことです。