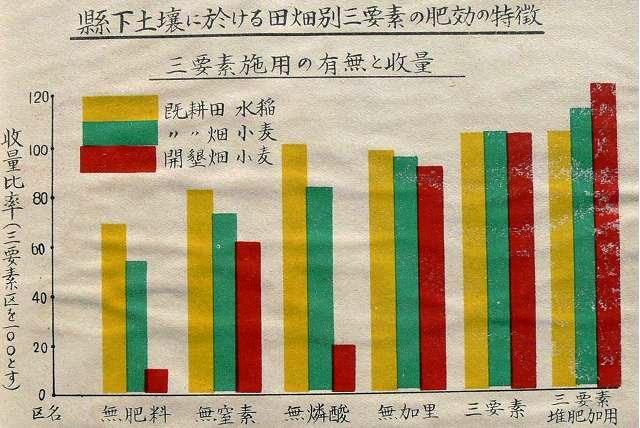

《表1 『県下土壌に於ける田畑別三要素の肥効の特徴』》

<『創立50周年記念成績彙集』(岩手縣立農業試験場、昭和26年9月発行)より>

<『創立50周年記念成績彙集』(岩手縣立農業試験場、昭和26年9月発行)より>

『創立50周年記念成績彙集』の中のこの上の〝三要素の肥効の特徴〟を基にして少し考えてみたい。

三要素の肥効の特徴

そのために先ず、以前投稿した時に参照したことがある次の

《表2〔施肥表A〕〔一〕》

<『校本 宮澤賢治全集 第十二(下)巻』(筑摩書房)より>

をもう一度見てみる。それは、賢治は肥料設計を依頼されてどのような点をそれまでのものと比べて大きく変更しているかについて知りたくなったからである。

この〔施肥表A〕の中の左上の表は昭和2年度のこの農家の施肥実績

厩 肥 120貫 (窒素600、燐酸300、加里800)

○大豆粕 10貫 (窒素700、燐酸150、加里220、価格2.3円<*1>)

○過燐酸 6貫 (窒素、 燐酸1200、加里、 価格1.20円)

○硫 安 1.7貫 (窒素340、燐酸、 加里、 価格1.02円)

計 (窒素1640、燐酸1650、加里1020、価格4.52円)

<*1> 昭和3年度の価格から逆算して換算した価格

である。

一方、下の表は同じくこの農家の賢治の肥料設計による昭和3年度の施肥計画

厩 肥 120貫 (窒素600、燐酸300、加里800)

○アムモホス 2貫 (窒素320、燐酸320、加里、 価格1.6円)

○大豆粕 7貫 (窒素500、燐酸100、加里160、 価格2.25円)

○硫 安 2貫 (窒素400、燐酸、 加里、 価格1.2円)

○過燐酸 6貫 (窒素、 燐酸1200、加里、 価格1.2円)

○硫酸加里 2貫 (窒素、 燐酸、 加里600、 価格0.8円)

計 (窒素1820、燐酸1920、加里1560、価格7.0円)

である。

したがって、 三要素についてはそれぞれその変化は

2年度→3年度

窒素 1640→1820 約11%増

燐酸 1650→1920 約16%増

加里 1020→1560 約31%増

価格 4.52→7円 約55%増

となっている。

大雑把にいえば、賢治の施肥計画の特徴は燐酸を約1.6割増、加里に至っては約5.3割増というのが特徴であろう。

さて、ここでこのブログの先頭の《表1》を見てみる。

この表の中で黄色い棒グラフが水稲の収量比率でありその棒の長さはそれぞれ

無窒素 4.9㎝

無燐酸 6.0㎝

無加里 5.8㎝

三要素 6.2㎝

だから、三要素の棒を100とすればそれぞれの収量比率は

無窒素 約79

無燐酸 約97

無加里 約94

三要素 100

となっている。

つまりこの表に基づくならば、無窒素の場合が一番収量が落ち約2割の減収、無燐酸の場合はそれほどではなく3%の減収でしかない。また、無加里であっても6%の減収でしかない、ということになる。したがって、賢治が特に加里の量の割合を一番増やしていることは定性的には確かに納得できる。

ただし菊池信一は

その年は恐ろしく天候不順であった。先生はとうに現在を見越して、陸羽一三二号種を極力勧められ、主としてそれによつて設計されたが、その人達は他所の減収どころか大抵二割方の増収を得て…

<「石鳥谷肥料相談所の思ひ出」(『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店)より>

と証言しているわけだから、この肥料設計だけで2割増ということにはならないのではなかろうか。もし2割増収ということであれば、それまで窒素肥料を施肥しなかった場合に新たに窒素を施肥した場合などがそれに当たろう。

言い方を変えれば、このような机上の計算に依れば賢治の肥料設計だけで2割の増収とは言えなさそうである。

ということは、菊池信一の証言の〝大抵二割方の増収〟という大幅の増収は賢治の勧めに従って陸羽132号を植えたからなのであろうか。

燐酸と収量

前掲の図表『県下土壌に於ける田畑別三要素の肥効の特徴』の下には

《図表『燐酸用量と収量』》

<『創立50周年記念成績彙集』(岩手縣立農業試験場、昭和26年9月発行)より>

が載せてあった。この図表を眺めていて、私の勘違いかも知れないが〝反当メ〟の〝メ〟とはたしか〝貫〟の事だったよな…

と自身に反問してみた。そしてもし〝メ〟が〝貫〟のことであれば、この図表の緑の曲線、すなわち既耕田水稲の収量曲線は反当たり施肥量が1貫目を過ぎると殆ど飽和状態になる。その変化の緩やかなことが私には不思議であった。そしてそうなんだ、1貫目以上施肥しても意味がないんだ、と理解した。

ということになると困ったことになる。前掲の賢治の肥料設計書《表2〔施肥表A〕〔一〕》をみれば、この水田に対しての賢治の肥料設計は反当たり〝六貫〟もの過燐酸を施肥することになっているからである。おそらく私の理解の仕方がどこかがおかしいのに違いない。

実際、

・『県下土壌に於ける田畑別三要素の肥効の特徴』によれば

無燐酸の収量比率は約97

だったから無燐酸の場合は収量が〝97%〟となり3%の減収、一方

・『燐酸用量と収量』によれば、この図表を読み取ると

無燐酸の収量比率は約85%

となりそうだから15%の減収となり、これらの2つの図表は整合性が欠けてしまう。

やはりどこか私の理解は間違っているのだろう。

続き

””のTOPへ移る。

””のTOPへ移る。前の

””のTOPに戻る

””のTOPに戻る ”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。 ”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます