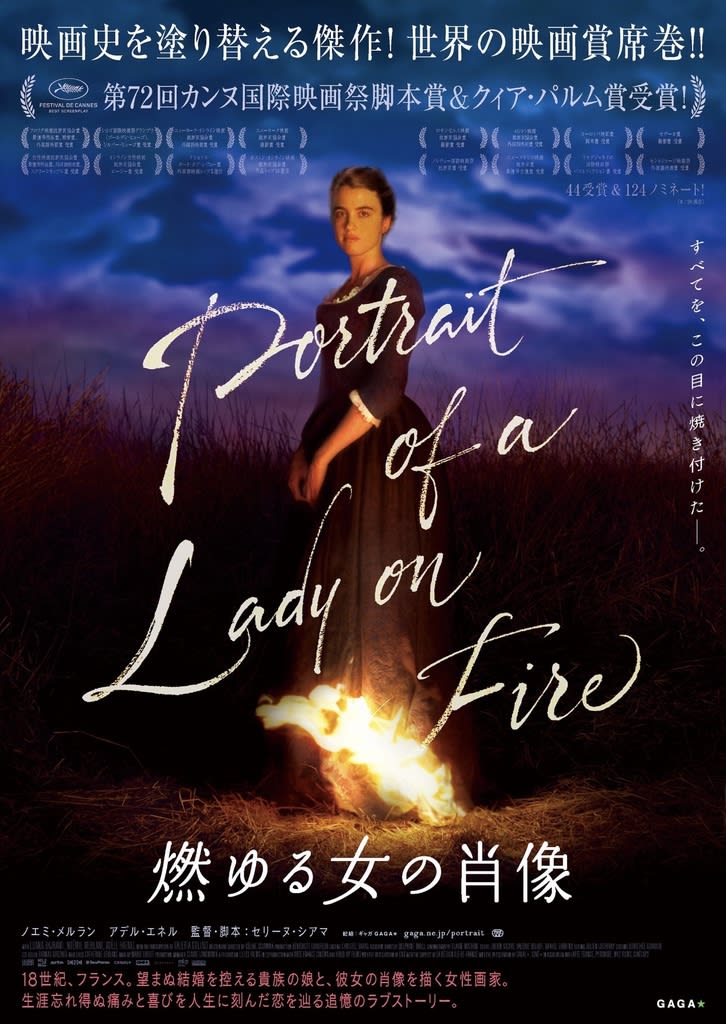

ご無沙汰しております。少し古新聞になってしまいましたが、セリーヌ・シアマ監督『燃ゆる女の肖像』があまりにも素晴らしかったので紹介させてください。

《Story》画家のマリアンヌはブルターニュの貴婦人から、娘のエロイーズの見合いのための肖像画を頼まれる。だが、エロイーズ自身は結婚を拒んでいた。身分を隠して近づき、孤島の屋敷で密かに肖像画を完成させたマリアンヌは、真実を知ったエロイーズから絵の出来栄えを否定される。描き直すと決めたマリアンヌに、意外にもモデルになると申し出るエロイーズ。キャンバスをはさんで見つめ合い、美しい島を共に散策し、音楽や文学について語り合ううちに、恋におちる二人。約束の5日後、肖像画はあと一筆で完成となるが、それは別れを意味していた──。(「映画『燃ゆる女の肖像』公式サイト」より)

私の苦手なグザヴィエ・ドラン監督が絶賛していたということもあり、好みじゃないかもと懸念していたのですが全くそんなことはありませんでした。

同時代の芸術への拘り

監督の拘りの一つに当時の芸術の再現が挙げられます。彼女は舞台となった1770年代の油画の画風を再現できる画家を探し、本作のコアともなる肖像画を用意しました。

エレーヌ・デルメールという女性画家。対象を面で捉えたような構図にセザンヌらしさを感じます。(個人的に)

奇しくも女性画家が大きく評価され始めたのは印象派ベルト・モリゾやメアリー・カサットらが活躍した19世紀以降、その後でさえ女流画家には不遇な時代が続き、最近ようやくエレイン・デ・クーニング等抽象表現主義時代の女流画家に再度注目が集まるようになりました。

そうした長きに渡る女性画家不遇の時代に異を唱えるようなテーマ設定です。

そして音楽にも強い拘りが。作中ではなんと僅か2種類の曲しか使われません。ヴィヴァルディの『夏』と村人たちで奏でられる民謡です。

あえて使用する曲数を限定したという監督。その拘りの元は、社会と音楽との「距離感」の再現にありました。

彼女たちの人生において、音楽は求めながらも遠い存在でしたし、その感覚を観客にも共有してほしかった。(セリーヌ・シアマ監督)

当時クラシック音楽と言えば身近に聞けるようなものではなく、遠くで行われるコンサートに想いを馳せるような、市民からは遠い存在だったんですね。

そして、印象的なのが挿入歌でもある民謡。リゲティのレクイエムのような人声のポリフォニーから始まり、ライヒのミニマリズムを想起させる手拍子も交えられて奏でられていきます。炎に包まれるエロイーズの姿とも相まって、強烈に耳に残るオリジナル楽曲。

Apple Musicでも配信されているのでぜひ聴いてみてください。

そして、こうした芸術に対する深い拘りは作品の随所に。全てのシーンがロココ風絵画のように美しく構成されているのです。

特に、主要人物であるマリアンヌ、エロイーズ、ソフィ三人の生活する様が素晴らしく、まるで絵画の世界に没入してしまったかのよう。

三人で参加した村の祭りのシーン。燃える服を身に纏い、焦るでもなくマリアンヌをじっと見つめるエロイーズの力強い姿なども、圧巻の美しさです。

オルフェウス神話との合流

そして、もう一つ特徴的なのがこのシナリオがオルフェウス神話に基づいている点です。

仲睦まじく暮らす同年代のマリアンヌ、エロイーズ、そしてソフィ。恋愛に強く関心のある彼女らが、ふと「オルフェウスがなぜ冥府の出口で振り返ってしまったのか」について議論を交わすシーンがあります。

クリスティアン・クラッツェンシュタイン《オルフェウスとエウリディケ》1806

オルフェウスの神話とは、毒蛇に噛まれて死んだ妻エウリディケを救いに冥府に降る話です。

冥王ハデスから出された「地上に戻るまで決して振り返るな」という条件を、なんと地上に帰る直前でオルフェウスが破ってしまい、二人が永久に分たれてしまうという話です。

最後に交錯した二人の視線は、二度と交わることがないわけです。

物語の終盤、役目を終えたマリアンヌはエロイーズの元を去るのですが、家から出る直前にエロイーズの方を振り返ってしまいます。

交錯する視線--純白のドレスを着たエロイーズが正に冥府に囚われるエウリュディケに重なるわけです。扉が閉まり暗転する演出も、まさに冥府に閉じ込められたことを示しています。

その後、マリアンヌとエロイーズが真に再会することはなく、劇場の観覧席で偶然互いを認識する二人。マリアンヌの熱い視線がエロイーズに一方的に注がれるシーンで幕を閉じます。

※ネタバレ注意

『キャロル』のように「注がれる視線」が物語の冒頭から重要な行為になっています。

描くために観察する立場のマリアンヌとマリアンヌを意識するエロイーズ。執拗に視線を送っては逸らしをお互いに繰り返し、なかなか交錯しない視線がもどかしいのですが、互いに相手の気持ちを知ってからはジッと愛情のある視線を送り合うことになります。

しかし、その後分たれてしまった二人の視線はオルフェウス神話のように二度と交わることはありません。『キャロル』とは大きく異なる結末です。

エロイーズの決して視線を返すまいとする強い決意が、ヴィヴァルディの夏で煽られるラストシーンは圧巻。傑作でした。

愛情の視線を送りたいけど送れない、それが愛する相手と運命を分かつということなのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます