【閲覧数】5,279件(2014.4.14~2019.10.31)

長水城主 宇野氏の最期 宍粟市山崎町

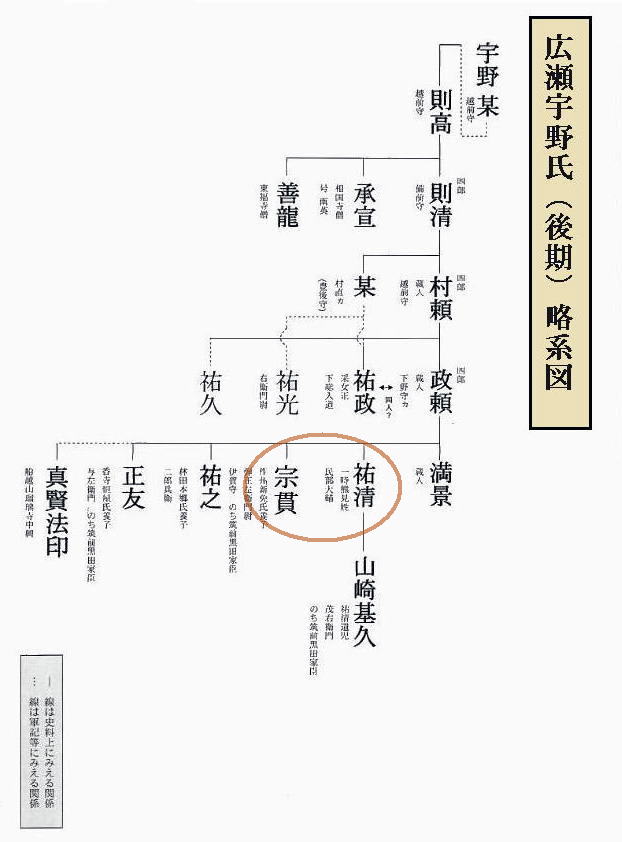

羽柴秀吉軍により長水城が落城し、城主宇野祐清(すけきよ)と父政頼は美作方面に逃げたと 『播州宍粟守令交代記』、『播磨鑑』はじめ軍記物等に書き残されている。

その理由は宇野祐清の弟が新免氏の養子になっていることから、その血縁を頼って美作にある竹山城(美作市下町)に向かったというのである。

▼宇野氏一族の落城後の逃走ルート(推定)

しかし、美作の竹山城主新免弾正左衛門宗貫は天正5年(1577)12月にすでに人質を秀吉に差し出している『新免文書』。これにより新免氏は信長より吉野・佐用・八頭郡の所領が安堵されたという。長水城が落城した天正8年(1580)頃には、織田方につき、宇喜多氏とともに毛利氏と戦っていたとある。『美作古簡集』

そのような状況の中、宇野氏は落城の先に美作の新免氏に救いを求めるはずもなく、行く宛はなかったというのが実情であったと推測される。

『長水軍記』では落城後の宇野一族は、宍粟市山崎町小茅野から鷹巣を経て千草に到着したが、ここにもすでに木戸(荒木)・神子田の追撃軍が充満しており、再び激戦の末、ついに力尽きて千草字大森で自刃したという。

現在、大森の段に政頼・祐光・祐政・祐清の五輪塔と家臣の名を刻んだ板碑建てられ、一族最期の地とされている。これらの五輪塔は江戸中期以降のものであり、供養塔と考えられている。『山崎町史』

宇野政頼の死亡の記録

天正8年5月9日酉刻(17時から19時)千種谷で討死

「書写山十地坊過去帳」『続群書類従』の記録に、「専徹禅定門 宇野下総入道祐政、天正八年庚申5月9日、千種谷為羽筑(羽柴秀吉)討死」 とある。宇野祐政の存在は確認できないが、専徹禅定門は宇野政頼の法名とみられる。

※この過去帳は貴重な史料ではあるが、誤写、誤植が多いため、注意が必要とされる。

▲宇野一族の五輪塔 (千種町千草 大森神社 付近)

宇野氏の討伐・追撃に関わった主要人物(恩賞とその後)

蜂須賀家政のこと 蜂須賀正勝(彦右衛門)通称小六の子

『信長公記』には、「播州宍粟郡に楯籠 宇野民部6月5日夜中に退散 木戸(荒木)平太夫・蜂須賀小六(家政)追懸」とある。

また『蜂須賀家記』には「福聚公(正勝 小六)天正6年庚申四月従攻広瀬城6月城兵遁走 公與世子瑞雲公(家政)追撃多斬獲」とあり、蜂須賀小六正勝と子の家政は、秀吉より恩賞として鞍馬、名刀を賜っている。

さらに、蜂須賀系図 家政 では、「6年(天正8年)宇野何某がこもれる播磨国広瀬城を攻ること急なりしかば、宇野防ぐことあたわず、一族等をひきいて居城を退くのとき、家政これを追うちし、同国宍粟郡にをいて宇野重清(祐清)をうちとる。太閤これを賞して鞍をきたる鴇毛の馬をひかれ、このとき軍功有し家臣等にも各たまものあり。」 『新訂寛政重修諸家譜』第六

つまり長水城攻めに活躍し、宇野一族を討ったのは、正勝の子家政である。

天正9年(1581)正勝は秀吉より龍野城主を命じられた。中国攻めに秀吉に従い従軍し、播磨・鳥取・四国の城攻めに活躍し、秀吉から阿波一国を拝するが、息子家政に譲っている。

荒木(木下)平太夫のこと

荒木(木下)は荒木村重の小姓として仕え、摂津の三田城(車瀬城)に入り、荒木村重から荒木姓をもらい荒木(木下)平太夫重堅(しげかた)と名乗った。主君荒木村重(有岡城主)が信長に謀反を起こすと、荒木平太夫は秀吉に仕え、播磨攻めに加わり、播磨長水城主宇野祐清を討ち取る功をあげ、因幡国若桜(八東・智頭2郡)2万石を与えられた。『信長公記』他。

神子田半左衛門正治のこと

神子田正治(みこだまさはる)、通称は半左衛門。秀吉に仕え、中国攻めに活躍し宇野氏討伐の功績により播磨宍粟郡山崎町を与えられたという『宍粟郡誌』。

しかし、天正12年(1584)の小牧・長久手の戦いで、無断戦場離脱したため、秀吉に所領没収され、高野山に追放され、以後消息不明になったという。 「長久手戦話」(大日本史史料」第11編6

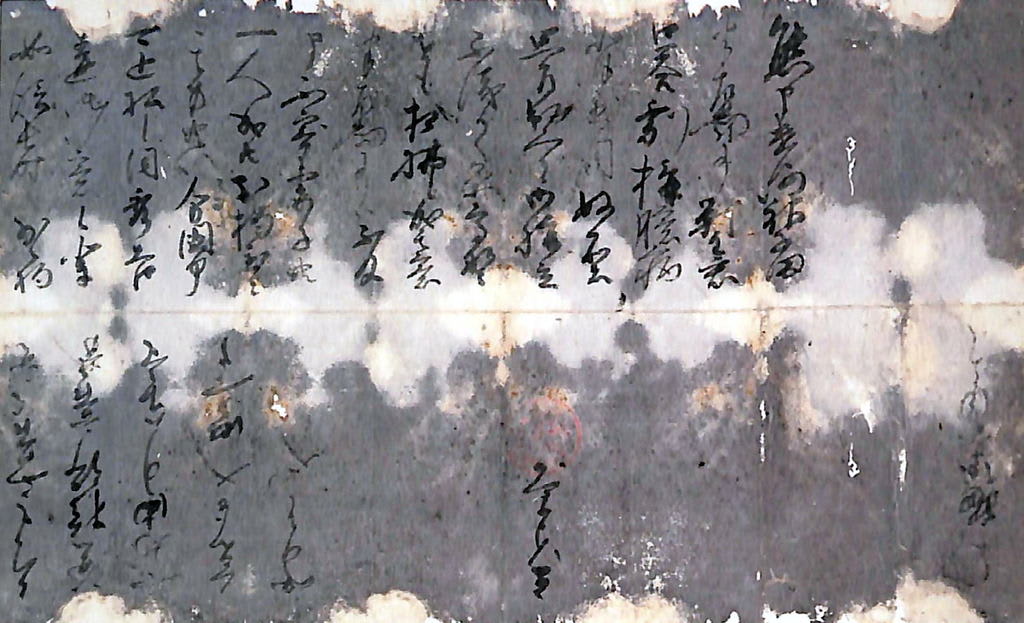

処罰について 秀吉から脇坂安治宛への手紙 より

▲羽柴秀吉朱印状 天正13年8月13日『秀吉からのたより よみがえる龍野神社の宝物』より龍野神社旧蔵

この手紙によれば、秀吉は脇坂安治に対して、神子田をかくまうことのないように、信長のときのように少々かくまっても許されると思うな、下々の者にも申し聞かせよと神子田と妻子縁者に及ぶ厳しい処置を厳命している。

なお、この手紙は秀吉が信長に対して尊称なしの呼び捨てにしている問題の書状でもある。

本能寺の変が天正10年(1582)6月で、手紙が書かれたのは信長死の2か月後になる。秀吉は7月に関白に就任したばかりである。呼び捨てが尊敬の意を表すという、見方もあるという。

しかし信長の処置の甘さを引き合いにしていることからいえば、秀吉は征夷大将軍にはなれなかったが、豊臣姓を受け、関白という最高位の座を手にし、怖いものはなくなった秀吉のおごりの発言であると私には思える。

参考:『兵庫県史』、『播磨国宍粟郡広瀬宇野氏史料と研究』、『山崎町史』、「web 落ち穂ひろい ふーむ氏」他

【関連】

広瀬宇野氏滅亡後の宍粟

コメント 2014年04月15日 10:05

播磨屋さんより

拝読しました。わたしの母が蔦沢の生まれでこどものころ長水城が落ちたとき逃げ遅れたお姫さんが殺され(自害され?)その場所の大根はその後、赤大根になったと聞かせてくれました。母の落ち武者譚と小学校の長水城への遠足話はわたしが戦国好きになった一つの要因ともなっています。そのような話が山崎あたりにはあちこちに伝わっているのでしょうね。それらを集めるのも面白そうです。

返信 タケネット

なるほど母方の里ですか。そんな身近な繋がりがあったのですね。

長水城の落城悲話は、周辺の村落に伝わっています。蔦沢谷や鷹巣に小さな五輪さん(五輪塔)が数多く見られます。その数が落城の悲劇を物語ります。私もその分布図や悲話をいつかまとめたいなと、頭の片隅で思っています。

長水城の北西山麓(大谷集落)の須賀神社には10数個の五輪が並んでいるし、最近民家の庭に祀られている五輪さんを見ました。その五輪の多くは地域の人に大事に弔われています。

【関連】

城郭一覧アドレス

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます