周山城は明智光秀の城として知られるようになり、遠方であるが一度は見てみたい衝動にかられ京北に向かった。

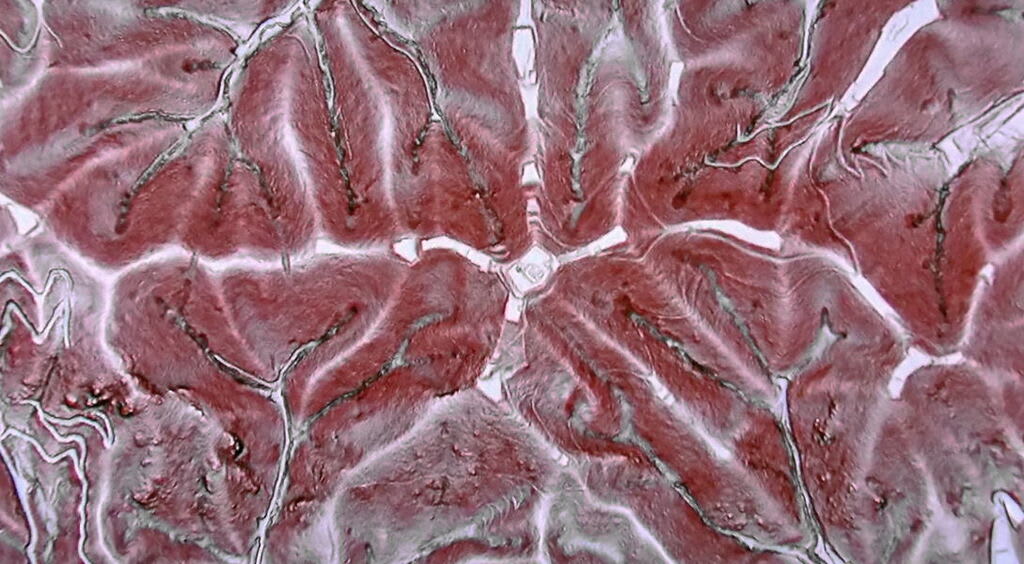

▲東からの鳥瞰 by Google Earth

▲弓削(ゆげ)川東岸から

周山城跡 北桑田郡京北町周山(現京都市右京区京北周山町)

明智光秀が丹波平定の大詰めを迎えた頃であった。天正7年(1579)7月丹後出陣で京北町下宇津の宇津城(城主宇津頼重)を落とした。その後宇津城の近くの同町周山に築いた城が周山城である。標高480m、比高220mの山頂に総石垣で本丸に天守台を設け、東西南北に延びる尾根上に曲輪・堀切等を配置した。さらに西峯には土造りの城郭群を配置している。

明智光秀は宇津氏を滅ぼし長年横領されていた禁裏御料所を回復したことにより、皇室より褒賞を賜り面目躍如の中、城の建設が進められた。総石垣に構えたのは、北桑田郡一帯の支配を強固にするためと考えられる。

かつて周山城は一部の人しか知られていなかったが、近年京都市の航空レーザー測量による調査でその全容が浮かび上がり、丹波屈指の規模を誇る城跡であることがあらためてわかった。

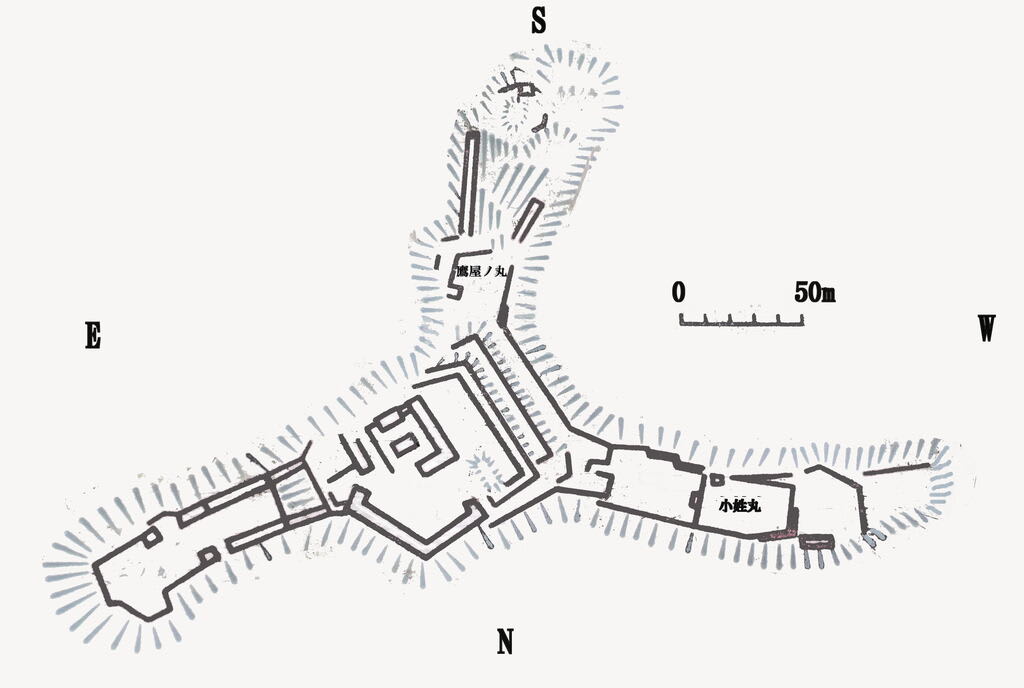

▲航空レーザー測量図

光秀の宇津城攻めの記録

『信長公記』巻12に「天正7年(1579)7月19日 惟任日向守(※1)丹後へ出勢の處に 宇津構明退候を付追悼に數多討捕顎を安土へ進上それより 鬼か城(※2)へ相働近邊放火候て鬼か城へ付城の要害を構惟任人数入置」

〈訳〉明智光秀が丹後へ出陣すると、宇津(城主頼重)は城を捨て退くが、光秀はこれを追討し多くを打ち取り首を安土の織田信長に差し出した。次に、鬼ケ城攻めに周辺を焼き払い、付城(陣城)を築き光秀は兵を配置した。

※1 惟任日向守(これとうひゅうがのかみ):天正3年(1575)7月明智光秀は朝廷(天皇)より惟任の名字と日向守の受領名を賜る。

※2 鬼か城:丹波鬼ケ城(福知山市) 丹波・丹後の国境にあった要害の城

宇津城主宇津氏のこと

室町中期に美濃守護土岐氏の一党が宇津郷に入部し、地名の宇津を姓名にした。宇津頼顕(よりあき)は宇津獄山(うつたけやま)城に拠って宇津一円を攻めとり、頼夏、頼高、頼重と父子三代にわたって天竜寺領弓削、朝廷御料地山国、建仁寺領の野々村の庄まで併合して室町末期から北桑田郡に勢力を張っていた。

宇津氏の主な動き

天文4年(1535)4月には禁裏領小野郷を横領(『後奈良院宸記』)、同15年(1546)には、船井郡桐野・河内両村に侵入(『古文書集』)、永禄6年(1563)2月には今日の町家に放火するなどしており(『御湯殿上日記』)、幕府も何度もその違乱を停止せんとし、天文11年(1542)4月に宇津城を攻撃している(『蜷川親俊日記』)。永禄7年(1564)宇津氏は山国荘公文鳥居氏と婚姻関係を結ぶなど(「丹波国山国荘史料」)、幕府の停止をよそに着々と勢力を拡大、保持した。

永禄12年(1569)4月に、足利義昭を奉じた織田信長が山国荘の返還を命じるも無視した。元亀4年(1573)2月足利義昭と織田との戦いには義昭側に付き御供衆に加えられた。天正5年(1577)には、明智光秀と滝川一益と戦い負傷した(『市原文書』)。

光秀の丹波・丹後平定、そして本能寺の変へ

光秀は天正3年(1575)から始まった丹波国攻略が同年7年8月に八上城、黒井城を落として完了し、つづいて丹後国も平定に成功する。

この功績により翌年の同年8年(1580)信長から絶賛され、感状をもらい丹波・丹後合わせて34万石を領している。

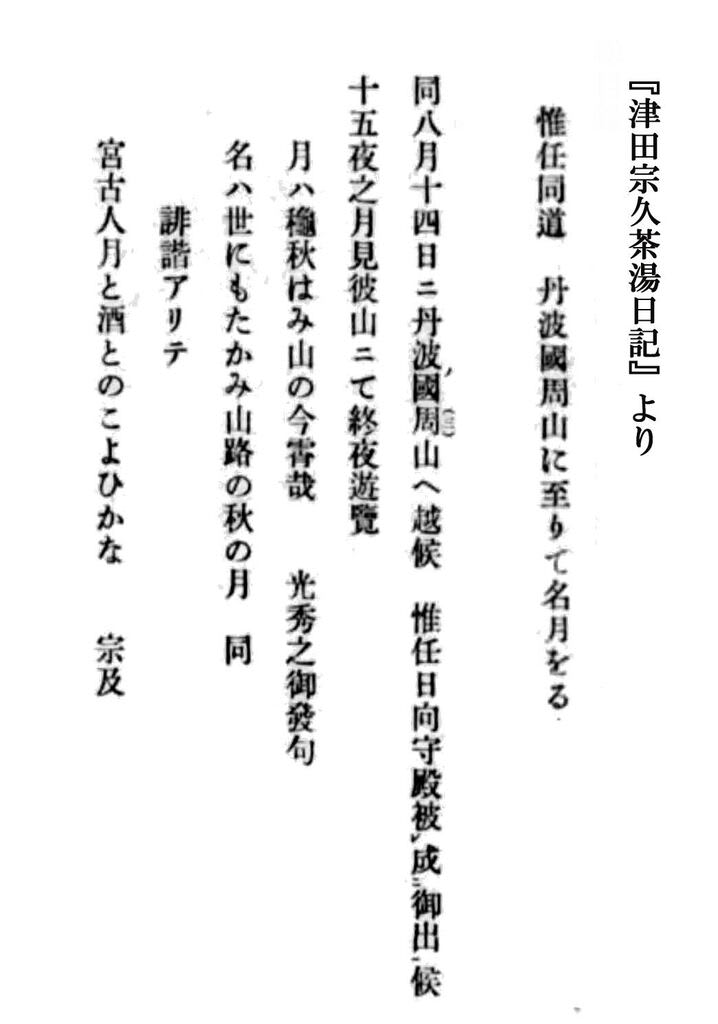

翌年の天正9年(1581)6月「明智家法」の後書きに光秀が信長に感謝の気持ちを表した文を書いている。8月光秀は周山城で茶人津田宗久と月見を楽しんでいる。「本能寺の変」の1年前のことである。

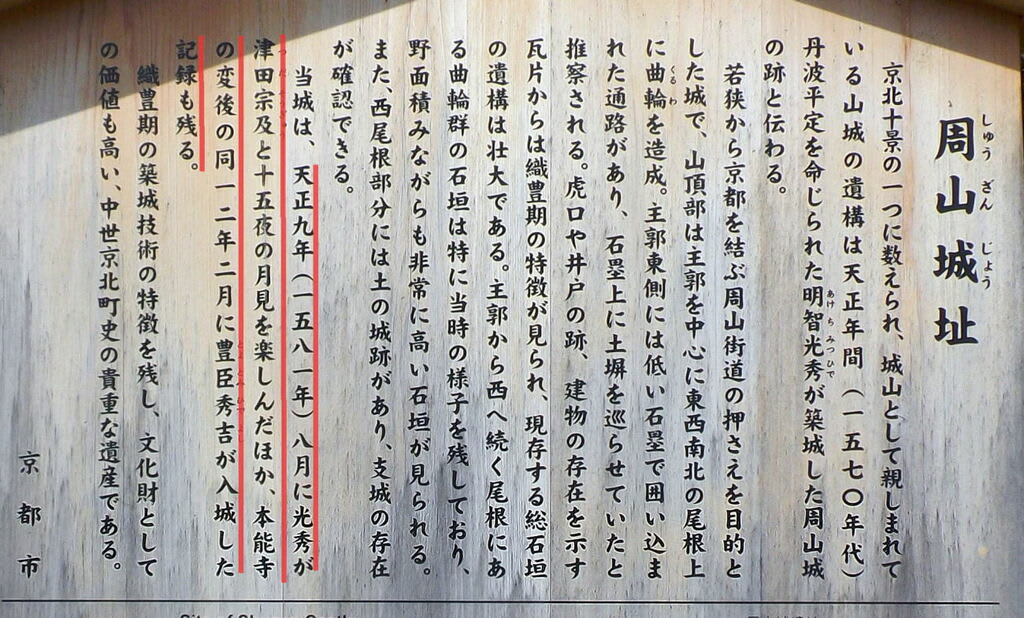

▲登り口の説明板

周山城址の説明の後半に天正9年8月光秀と宗久の月見の記事及び秀吉の入城の記事がある。調べて見ると『津田宗久茶湯日記』に次のように記録されていた。そこに光秀と宗久は14日二人はこの城で句を詠み、終夜月見を楽しんだようすが伺える。

ただ秀吉の周山城入城については、宗久の日記には天正12年2月付で坂本城の茶会参加の記録はあるものの周山に記録はない。秀吉入城の記録は別の記録によるものだろう。

名は世にも たかみ山路の 秋の月

この光秀が詠んだ2つ目の句が興味深い。

光秀は昨年丹波・丹後の平定の立役者として主君信長から絶賛され、一昨年皇室から禁裏御料所の回復で褒賞を賜り、この上ない地位と名誉を同時に手に入れている。光秀は自らの満たされた心情をストレートに詠んだのではないかと思う。

(私の)名声は世に高まり、

高みのやま路で見る秋の名月は格別だ

参考

『信長公記』、『角川日本地名大辞典』、『戦国合戦大辞典(六)』

アクセス

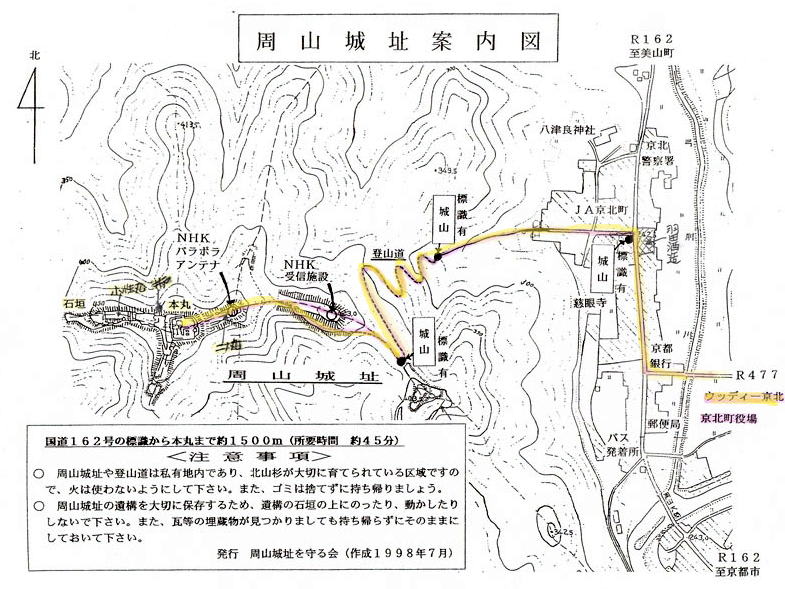

まずは道の駅 「ウッディー 京北」を目指した。ここから登城口までは北に歩いてすぐだ。

▲街道筋にある羽田酒造の建物の右に曲がる

▲山裾に近づく ▲説明板あり

▲谷あいの道に砂利が引かれていた ▲ここが登城口

▲上を見上げるとかなり急だ ▲登山道として作られた道のようだ

▲尾根筋に至る

このあたりは木々が伐採されており、眼下が一望できる。もう少し上に登れば麓がよく見えるのだろう。

▲東部の展望

▲ズーム

標識を頼りに左に回り込んで、南斜面の道を行く

▲南斜面の道をゆく ▲木々の間からの展望

南斜面の細い道を登りきると、二の丸辺りに出る。ここまでくれば本丸がすぐである。

▲石垣の一部 ▲二の丸

▲この奥が本丸

▲本丸入口 左右に石垣(門跡か)が残る

▲本丸跡 広い本丸の南面に天守台跡が残る

▲天守台の跡 石垣の下の部分と盛り土だけが残る

▲周山城主要見取り図 ▲見取り図

▲本丸近くの井戸跡(場所は案内図参照)

本丸から西の尾根筋を降りていくと、小姓丸という曲輪に残された石垣が圧巻であった。主郭はほとんど破壊されているが、この場所は破壊が免れ原型をとどめている。

▲苔むした高石垣 440年の月日を経ている

▲高い石垣の下に続く石垣▶

雑 感

周山城については、時間の都合上本丸とその周辺を見て回ったのみで、北尾根筋や西曲輪群も見ていない。規模の大きさを感じるにはその尾根筋の曲輪や堀切を確認できればと思うが、もう一度行きたい。さらに光秀がこの城を築く前に、攻め落とし改修したという宇津城跡をも見てみたいと思っている。

【関連】

明智光秀ゆかりの城跡

・福知山城

・黒井城

城郭アドレス一覧

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます