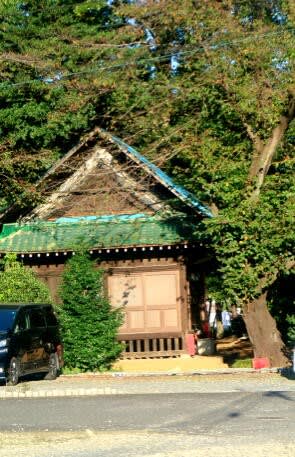

大倭神社は日本武尊東征の際に素盞嗚尊を祀り氷川神社とし、創建したと伝えられ

明治年間に近在の村社を合祀し,現在の名に改称したと伝わる 古社である

そんな由来はさておき 興味深いのは片隅に安置された 特異な庚申塔だ

邪鬼に坐した丸彫りの青面金剛像が笠付角柱の上に乗る 高さ2.5㍍ほどの石像

角柱の塔身の上部に青面金剛種子を刻み、その下に力士に担がれた二童子を刻む

台石には二鶏と三猿を浮き彫りで表現している

早めの七五三を祝うか 着飾った童女が老爺に手を引かれ参拝するほかに人気はなし

あまり例のない 大宮市文化財を 碧空の下 こころ往くまで堪能。

おおやまとじんじゃ さいたま市西区三橋