半幅は嫁入りのときにもってきたものなど、何本か持っているのですが、

なぜか赤い色系やら、かーいらしいーのやらばかり…。

そういえば…と思い出したのは、買うときいつもバサマが一緒。

するとすぐに「半幅くらい赤いのん締めたらええ」といわれるのです。

まぁ半幅というのは、原則普段帯ですから、ゆかたとかウールとか…。

そうするとバサマにしてみれば、普段から自分よりもジミ好みの娘なわけで、

半幅くらいは、ついつい「ハデにしぃ」になるわけですね。

今回、ヤ○オクで、これいいーっというのを見つけまして、

ついでのことに、とぉってもお安かったので、ぽちっとな…。

ご覧の通り証紙は「紫」ですから、本絹以外の絹、つまり絹紡糸とかですね。

質は落ちますが、正絹であることにかわりなし、

キュキュキュという、絹なりもしますでぇ。

さて、なかなか着物を着られない私ではありますが、

たまに着ると、つい帯が面倒で…なんじゃそりゃ…。

まぁ普段着なら半幅でいいわけですから、なんとかしてみようと思いまして…。

以前本にのっていたのを思い出しました。ゆかたで何回か締めています

やってみましょう、半幅の「角だし」

あっ先にお詫びしておきますね。

帯ばっかり重点なので、着物はお福ちゃんに着せっぱなしのもの、

おはしょりだのしわだの、みんな無視しちゃってますので、帯だけ見てください。

もうひとつは帯がこれももらいもので袋に入れっぱなしのもの、

まだはじっこ縫ってませんので。

更には、柄がないほうが分かりやすいので、裏向きに使っています。

これは長さのある半幅で締めます。これで370センチです。

柔らかいものでないと、ちょっと締めにくいです。

まずは、半分に折った、これが「手」になります。

ちょっと長いですね、実際にはもう少し短く、親指の先25センチくらい。

胴に二巻きしたら、手が下になるように結びます。

手を右に折り返すようにして、ひっぱります。

上に上がっているほうを半分に折って、下に下げます。

ちょっと分かりづらいですが、上から下げた方を少し輪にする感じで、

右においてある「手」と下げたほうを結びます。

さげた方の端を、矢印のようにくぐらせると結べます。

結ぶというより、絡ませる感じ??

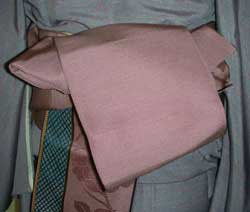

きちんと結んで形よく整えるとこんな感じになります。

分かりやすいように少し大きく結んでます。

このとき、左の「羽」の残り部分は、下にまだ垂れて残っています。

それがおたいこ部分になります。

たれ下がっているほうを広げて、結び目の上にかぶせ、帯の内側に通します。

左下に垂れているのが、残り部分(本当はこんな柄なんです)。

さらにもう一度、お太鼓部にして、残りをまた帯の内側に通します。

左下に見えているのが、最後の残り部分です。

上の「最後の残り部分」をうまく帯の下に畳み込んで出来上がり。

羽の出ぐあいや、お太鼓の大きさ、重なりの感じは、お好みで。

ちょっと横からのぞくとこんな感じ。

向こう側のお太鼓がヘンな形なのは、帯が折りたたまれていたあとです。

この帯結びが載っていたのは、2004年の世界文化社発行

「家庭画報特選 帯結び100選」。

この本「時代結び」が載っていまして、たとえば芸者さんの「柳」とか、

御殿女中の大きな矢の字とか…(難をいえば、そのモデルさんが、太めで

ちーっとフケめだったんですが)普通の帯結びの本にはないような結び、

当初の目的はそれだったんです。ところが買ってみると「手が上になる結び」

「たれが上になる結び」などの分け方の説明とか、

半幅の結びでかわったのとか、けっこうおもしろい記事が満載でした。

男袴の紐結びも、慶弔両方と一文字とか全部載っています。

ただ、価格をみましたら、本来2500円なんですが、

中古のほうが高くなってます。やっぱり人気あるんですかねぇ。

帯結びに興味のあるかたにはお勧めです。

なぜか赤い色系やら、かーいらしいーのやらばかり…。

そういえば…と思い出したのは、買うときいつもバサマが一緒。

するとすぐに「半幅くらい赤いのん締めたらええ」といわれるのです。

まぁ半幅というのは、原則普段帯ですから、ゆかたとかウールとか…。

そうするとバサマにしてみれば、普段から自分よりもジミ好みの娘なわけで、

半幅くらいは、ついつい「ハデにしぃ」になるわけですね。

今回、ヤ○オクで、これいいーっというのを見つけまして、

ついでのことに、とぉってもお安かったので、ぽちっとな…。

ご覧の通り証紙は「紫」ですから、本絹以外の絹、つまり絹紡糸とかですね。

質は落ちますが、正絹であることにかわりなし、

キュキュキュという、絹なりもしますでぇ。

さて、なかなか着物を着られない私ではありますが、

たまに着ると、つい帯が面倒で…なんじゃそりゃ…。

まぁ普段着なら半幅でいいわけですから、なんとかしてみようと思いまして…。

以前本にのっていたのを思い出しました。ゆかたで何回か締めています

やってみましょう、半幅の「角だし」

あっ先にお詫びしておきますね。

帯ばっかり重点なので、着物はお福ちゃんに着せっぱなしのもの、

おはしょりだのしわだの、みんな無視しちゃってますので、帯だけ見てください。

もうひとつは帯がこれももらいもので袋に入れっぱなしのもの、

まだはじっこ縫ってませんので。

更には、柄がないほうが分かりやすいので、裏向きに使っています。

これは長さのある半幅で締めます。これで370センチです。

柔らかいものでないと、ちょっと締めにくいです。

まずは、半分に折った、これが「手」になります。

ちょっと長いですね、実際にはもう少し短く、親指の先25センチくらい。

胴に二巻きしたら、手が下になるように結びます。

手を右に折り返すようにして、ひっぱります。

上に上がっているほうを半分に折って、下に下げます。

ちょっと分かりづらいですが、上から下げた方を少し輪にする感じで、

右においてある「手」と下げたほうを結びます。

さげた方の端を、矢印のようにくぐらせると結べます。

結ぶというより、絡ませる感じ??

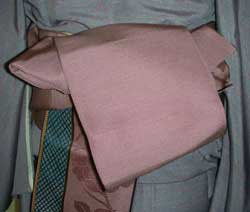

きちんと結んで形よく整えるとこんな感じになります。

分かりやすいように少し大きく結んでます。

このとき、左の「羽」の残り部分は、下にまだ垂れて残っています。

それがおたいこ部分になります。

たれ下がっているほうを広げて、結び目の上にかぶせ、帯の内側に通します。

左下に垂れているのが、残り部分(本当はこんな柄なんです)。

さらにもう一度、お太鼓部にして、残りをまた帯の内側に通します。

左下に見えているのが、最後の残り部分です。

上の「最後の残り部分」をうまく帯の下に畳み込んで出来上がり。

羽の出ぐあいや、お太鼓の大きさ、重なりの感じは、お好みで。

ちょっと横からのぞくとこんな感じ。

向こう側のお太鼓がヘンな形なのは、帯が折りたたまれていたあとです。

この帯結びが載っていたのは、2004年の世界文化社発行

「家庭画報特選 帯結び100選」。

この本「時代結び」が載っていまして、たとえば芸者さんの「柳」とか、

御殿女中の大きな矢の字とか…(難をいえば、そのモデルさんが、太めで

ちーっとフケめだったんですが)普通の帯結びの本にはないような結び、

当初の目的はそれだったんです。ところが買ってみると「手が上になる結び」

「たれが上になる結び」などの分け方の説明とか、

半幅の結びでかわったのとか、けっこうおもしろい記事が満載でした。

男袴の紐結びも、慶弔両方と一文字とか全部載っています。

| 帯結び100選―笹島式決め技の極意 (家庭画報特選)世界文化社このアイテムの詳細を見る |

ただ、価格をみましたら、本来2500円なんですが、

中古のほうが高くなってます。やっぱり人気あるんですかねぇ。

帯結びに興味のあるかたにはお勧めです。

実は来る5月3日の同窓会(還暦同窓会)にて、半巾帯を締めようと、本を見ながらチャレンジしてるんですが、なかなか難しく(ちなみに花筏と言う結び)いつも上手くいきません,最後は自己流に・・・トホホ。

とんぼさんお勧めのこの結び方にも試してもます。

ちなみにこの半巾の図柄はエルメスのブローチの豹柄なんですよ、合わせる着物はイタリヤ等のヨーロッパチェヤ-を織りこんだ御召しの絵羽ものです。

この角出しはたれで結ぶのですね。

手の方、たれの方いずれで結んでも長さが

必要ですね~。

お太鼓の重なり具合、とってもおしゃれです。

とんぼさんに疑問点をお伺いした黒振袖の花嫁ドール、無事に完成致しましたが、HPが友人の都合で一時中断しており、お眼にかけられないのが残念です。

自分のを締めるときは、

右左がごっちゃになったりしますね。

練習あるのみです。がんばってください!

陽花様

おふくちゃんは「和装ボディ」といっても

スマートですから、私が締めたら、

ぜったい足りないんじゃないかと心配なんです。

どっかでついで「長尺」作るよーかしらん。

人形屋様

それはお役に立ててようございました。

数種掲載ですから、ほんとに本って、

このページだけほしいのに、なんてありますね。

そういえば、私のもう少し古い本には、

舞妓さんの「だらりの帯」と、八百屋お七の

「お七結び」江戸時代庶民の「ひっかけ」が、

掲載されています。

主婦と生活社 「帯結び全書・装道きもの学院編」

1977年度版です。

アマゾンでも出ていますが写真がなくて、

表紙が確認できませんでした。同じ本で「新」が

出ていましたが、こちらは中味を知りません。

黒振袖、待たせていただきますから…。

わかりやすいですね。

私の引き抜き角出しも結局、これなんですよ。

ただ原理はこれと同じなんですが

アプローチが違うので、

私の方法はものすごく難しく見えます。

(ただ実際に結ぶ時は私の方法が簡単ですが)

後では結べないので前で結びますが

これは着ている時にはとっても楽です。

タレが裏向きで模様が逆立ちになるので

普及しそうにないですねぇ~

できたらひっかけも見てみたいですし、

お七さんの結び方も知りたいです。

是非いつかお願いします。

そうなんですね。

基本的に引き抜きですから、同じです。

元祖角だし、は、あのおたいこの

張り具合が粋ですね。いつもカッコいいなぁと

思いながら拝見しています。

(コメントしないでスルーばっかです、すみません)

ひっかけ、今日アップしました。