写真は、あとで出てくる留袖の部分アップです。

残念ながら、鼓の向こう側の「亀甲」付近、紐の赤がにじんでるんです。惜しいですね。

よそ様のブログで、たとう紙に入れ替えしているうちにズレて、

よけいなシワをつけてしまった…と書いておられまして…。

そうなのよねぇ、やっぱり一枚ずつ気を使わないと…

なぁんて言ってたら、やってました私も。

しかも「ズレ」たなんてもんじゃない、なんでこんなことに…のものすごいドジです。

羽織の衿が、なぜかヘンに重なってまして…。

不幸中の幸いで、衿の厚地のところでしたので、

アイロンかけたように、しっかり折れてしまったわけではないのですが…。

とりあえずしばらくは「圧し」をしてみます。

それで元にもどってくれればいいのですが、着物のアイロンは、

肩こるほど気を使いますからねぇ、かけたくない…。

この羽織は、着尺で羽織と作り帯になってまして、頂き物。

ハデになったからとのことでしたが、一度も着てないんですよ、ありがたやぁ~~。

私なら選ばないだろうと思うような柄なんですが、しげしげ見ると「いいねぇ…」。

色がうまく出ません。上のほうが実物に近いです。

笹の葉にちょっと赤く花があるので、お正月からいいかなと思っています。

さて、こんなドジはほんとにイケマセン。

着物をしまうとき、またたとう紙のままで、出し入れしたり動かしたときは、

どこかズレたりしていないか気をつけましょうね。

着物は、実にうまくできているもので、とにかく縫い線どおりに折れば

平たく四角くなり、収納もラクにできます。

余裕があるなら、着物の引き出しにも和箪笥の「盆」にも、3~4枚ずつ。

仕立て方によって、例えばバチ衿の部分などは盛り上がりますから、

重ねる向きを考えて、なるべく平らになるように…。

母は裾のふき部分がつぶれないようにと気をつけていました。

私のは…ペタンコでーす。

留袖や訪問着などは、普通のたたみ方より「夜具だたみ」の方が無難。

しまいづらくはなりますが、着物をまもるにはこのほうがお勧めです。

古い両褄柄の留袖でやってみましょう。

まず広げて、普通に着るように前を重ねてます。ここでは縦で写します。

ここからは実際にたたむときのように横向きにしますね。

衿の部分は、まず真ん中を中側に倒して折ります。(紅絹がきれいですー)

(ここまでやって気がついたのですが、黒いとちゃんと分からない~。

仕方ないのでちっと色を飛ばして、明るくしてあります。ご容赦ください)

衿に余分なシワや線がはいらないように気をつけながら、

衿を広げたまま前を重ねます

そのまま左右の袖を袖付け線でたたんで前に重ねます。

あまりに真っ黒なので、ここが袖の線…で赤い線を引きました。

ここまでで上から下まできれいに整えます。

ここからはガードを考えて…

柄の部分に、できれば薄手の和紙(半紙)がベストですが、なかなか入手しにくいので、

なければ何か白い紙で、柄部分を保護します。

私は大きい柄には梱包用の薄紙を使っています。

ティッシュも小さい柄の刺繍部分とか「紋」くらいならいいのですが、

大きな柄だと何枚も広げて、たたんでいるうちに肝心の柄からズレてしまったり、

よれて、ティッシュがもしゃもしゃとケバだったりしますので気をつけてください。

これを右から左にずれないようにそっと二つ折りして衿に裾を載せます。

このとき、裾を衿より少し先まで出します。昔のものや、留袖などいいものは

裾にフキ綿が入って膨らんでいますから、全部重ねるとつぶれます。

衿が余分に押さえつけられるのと、フキ綿のつぶれを防ぐためにズラすわけです。

次に後ろに柄がある場合にはこちらにも紙をはさみます。

そのあと裾をもってきて二つ折りにします。

このとき、折れ目に「きものふとん」など入れると、ペタンとしないし折り線も防げます。

きものふとんは、胴裏などの古いもので袋にして綿を入れるだけですから、

何本か作っておくと便利です。そのときは、しみのない生地を使うことと、

こういうものはかえって化繊綿のほうが虫などわかなくて便利です。

あるいは簡易的には紙を巻いて作ることもできますが、例えば大きなカレンダーの裏など

真っ白できれいですからいいのですが、丸めたときに表側を、

セロテープで止めないでください。長い年月で、粘着力がなくなったとき、

セロファンが取れて接着剤部分が露出したりします。

できれば両面テープなどで紙の中側をとめて、接着面やテープの表面が

外に出ないように気をつけてください。

丁寧にするなら、面倒でも糸でぐるぐる巻いて結んでとめてください。

中にはいるものですから、3~4箇所とめれば大丈夫です。

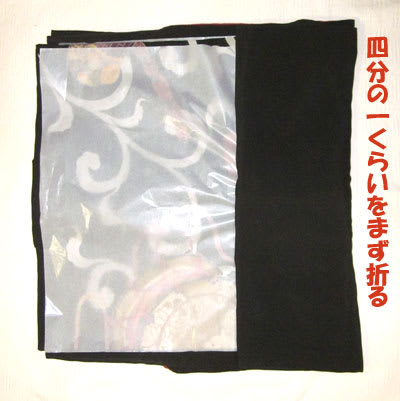

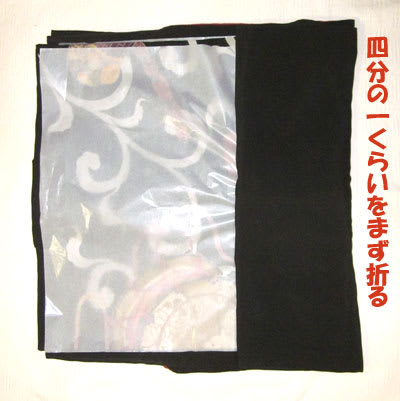

さて、二回折ってこれでいいわけですが、ちょっと引き出しにいれるのに

幅があるなぁというときは、もう少し細かく折ります。

まず右から少し一度たたんで…

更にもう一度たたんで、自分のお好みの幅に…。

右は最初のたたみ方です。幅が違いますね。

いずれにしても、これは真ん中がかさ高くなるたたみ方です。

ひとつの引き出しに何枚も重ねられませんので、留袖など高価なものだけ…ですかね。

虫干しを考えてもこの天気では…です。明日のみ「晴れ」、あさってからはまた下り坂。

そんな天気予報でした。秋の長雨…といいますが、今度は「何十年ぶりか」で、

雨の多い九月なんですと。もう異常気象はそろそろおしまいになりませんかねぇ。

カラリと晴れたら、虫干しや衣替え、余計なしわをつくらないよう、

ちゃんとしまいましょうねぇ。トホホ…。

テレビのことでは、皆様にご心配をおかけしました。

実は、元に戻りました。私の剣幕におそれをなしたのだと思いますー。

いえいえ、テレビは息子の楽しみでもありますので、

昨日、オットの部屋のテレビをえっさほいさと持って降りてきました。

サイズは小さいのですが同じタイプです。

液晶画面になってから、テレビも運びやすくなりましたよねぇ。

昔のテレビはほんっと大きくて重たかったですから。

で、それをドンッとおきまして、つなげるのはカンタンなんで心配なし。

我が家はビデオもなんにも接続していないので、本体のみですからよけいシンプル。

とりあえず、動かそうにもホコリだらけなので、まずお掃除しました。

見たらテレビのなんといいますか格子のようになっている部分などにもホコリいっぱい。

「これが原因か?」と思いつつも、取り説もいろいろよみましたが、

特別思い当たる故障例などもないし、さっさと「お取替え」することにしました。

一応きれいにフキフキして、ちょっと前へ出しながら、

「ほんとにアンタときたら、まだ何年もたってないでしょ。

なんにもひどい扱いしたわけじゃないのに、どうしてストライキするのよ。

だいたいいきなりプツッってのはないでしょうよ。ちっと画面がみだれるとかさ。

ま、いいわ、ごくろーさん、アンタ引退ね」と、ガツンと一発、角をたたきました。

そしたらですねぇ…写ったんですよ。

もぉ昔の家電じゃないんだから…。接触でしょうねぇ。

でも、これではまたいつ消えるか分かりませんから、

「二代目」さんは、「威嚇」のためにも?、目の前においてあります。

かわいそーに、必死写ってくれてますわ。

ただ、この秋に地デジにしようと思っているので、このままでは不安です。

家族会議ですなぁ…。

残念ながら、鼓の向こう側の「亀甲」付近、紐の赤がにじんでるんです。惜しいですね。

よそ様のブログで、たとう紙に入れ替えしているうちにズレて、

よけいなシワをつけてしまった…と書いておられまして…。

そうなのよねぇ、やっぱり一枚ずつ気を使わないと…

なぁんて言ってたら、やってました私も。

しかも「ズレ」たなんてもんじゃない、なんでこんなことに…のものすごいドジです。

羽織の衿が、なぜかヘンに重なってまして…。

不幸中の幸いで、衿の厚地のところでしたので、

アイロンかけたように、しっかり折れてしまったわけではないのですが…。

とりあえずしばらくは「圧し」をしてみます。

それで元にもどってくれればいいのですが、着物のアイロンは、

肩こるほど気を使いますからねぇ、かけたくない…。

この羽織は、着尺で羽織と作り帯になってまして、頂き物。

ハデになったからとのことでしたが、一度も着てないんですよ、ありがたやぁ~~。

私なら選ばないだろうと思うような柄なんですが、しげしげ見ると「いいねぇ…」。

色がうまく出ません。上のほうが実物に近いです。

笹の葉にちょっと赤く花があるので、お正月からいいかなと思っています。

さて、こんなドジはほんとにイケマセン。

着物をしまうとき、またたとう紙のままで、出し入れしたり動かしたときは、

どこかズレたりしていないか気をつけましょうね。

着物は、実にうまくできているもので、とにかく縫い線どおりに折れば

平たく四角くなり、収納もラクにできます。

余裕があるなら、着物の引き出しにも和箪笥の「盆」にも、3~4枚ずつ。

仕立て方によって、例えばバチ衿の部分などは盛り上がりますから、

重ねる向きを考えて、なるべく平らになるように…。

母は裾のふき部分がつぶれないようにと気をつけていました。

私のは…ペタンコでーす。

留袖や訪問着などは、普通のたたみ方より「夜具だたみ」の方が無難。

しまいづらくはなりますが、着物をまもるにはこのほうがお勧めです。

古い両褄柄の留袖でやってみましょう。

まず広げて、普通に着るように前を重ねてます。ここでは縦で写します。

ここからは実際にたたむときのように横向きにしますね。

衿の部分は、まず真ん中を中側に倒して折ります。(紅絹がきれいですー)

(ここまでやって気がついたのですが、黒いとちゃんと分からない~。

仕方ないのでちっと色を飛ばして、明るくしてあります。ご容赦ください)

衿に余分なシワや線がはいらないように気をつけながら、

衿を広げたまま前を重ねます

そのまま左右の袖を袖付け線でたたんで前に重ねます。

あまりに真っ黒なので、ここが袖の線…で赤い線を引きました。

ここまでで上から下まできれいに整えます。

ここからはガードを考えて…

柄の部分に、できれば薄手の和紙(半紙)がベストですが、なかなか入手しにくいので、

なければ何か白い紙で、柄部分を保護します。

私は大きい柄には梱包用の薄紙を使っています。

ティッシュも小さい柄の刺繍部分とか「紋」くらいならいいのですが、

大きな柄だと何枚も広げて、たたんでいるうちに肝心の柄からズレてしまったり、

よれて、ティッシュがもしゃもしゃとケバだったりしますので気をつけてください。

これを右から左にずれないようにそっと二つ折りして衿に裾を載せます。

このとき、裾を衿より少し先まで出します。昔のものや、留袖などいいものは

裾にフキ綿が入って膨らんでいますから、全部重ねるとつぶれます。

衿が余分に押さえつけられるのと、フキ綿のつぶれを防ぐためにズラすわけです。

次に後ろに柄がある場合にはこちらにも紙をはさみます。

そのあと裾をもってきて二つ折りにします。

このとき、折れ目に「きものふとん」など入れると、ペタンとしないし折り線も防げます。

きものふとんは、胴裏などの古いもので袋にして綿を入れるだけですから、

何本か作っておくと便利です。そのときは、しみのない生地を使うことと、

こういうものはかえって化繊綿のほうが虫などわかなくて便利です。

あるいは簡易的には紙を巻いて作ることもできますが、例えば大きなカレンダーの裏など

真っ白できれいですからいいのですが、丸めたときに表側を、

セロテープで止めないでください。長い年月で、粘着力がなくなったとき、

セロファンが取れて接着剤部分が露出したりします。

できれば両面テープなどで紙の中側をとめて、接着面やテープの表面が

外に出ないように気をつけてください。

丁寧にするなら、面倒でも糸でぐるぐる巻いて結んでとめてください。

中にはいるものですから、3~4箇所とめれば大丈夫です。

さて、二回折ってこれでいいわけですが、ちょっと引き出しにいれるのに

幅があるなぁというときは、もう少し細かく折ります。

まず右から少し一度たたんで…

更にもう一度たたんで、自分のお好みの幅に…。

右は最初のたたみ方です。幅が違いますね。

いずれにしても、これは真ん中がかさ高くなるたたみ方です。

ひとつの引き出しに何枚も重ねられませんので、留袖など高価なものだけ…ですかね。

虫干しを考えてもこの天気では…です。明日のみ「晴れ」、あさってからはまた下り坂。

そんな天気予報でした。秋の長雨…といいますが、今度は「何十年ぶりか」で、

雨の多い九月なんですと。もう異常気象はそろそろおしまいになりませんかねぇ。

カラリと晴れたら、虫干しや衣替え、余計なしわをつくらないよう、

ちゃんとしまいましょうねぇ。トホホ…。

テレビのことでは、皆様にご心配をおかけしました。

実は、元に戻りました。私の剣幕におそれをなしたのだと思いますー。

いえいえ、テレビは息子の楽しみでもありますので、

昨日、オットの部屋のテレビをえっさほいさと持って降りてきました。

サイズは小さいのですが同じタイプです。

液晶画面になってから、テレビも運びやすくなりましたよねぇ。

昔のテレビはほんっと大きくて重たかったですから。

で、それをドンッとおきまして、つなげるのはカンタンなんで心配なし。

我が家はビデオもなんにも接続していないので、本体のみですからよけいシンプル。

とりあえず、動かそうにもホコリだらけなので、まずお掃除しました。

見たらテレビのなんといいますか格子のようになっている部分などにもホコリいっぱい。

「これが原因か?」と思いつつも、取り説もいろいろよみましたが、

特別思い当たる故障例などもないし、さっさと「お取替え」することにしました。

一応きれいにフキフキして、ちょっと前へ出しながら、

「ほんとにアンタときたら、まだ何年もたってないでしょ。

なんにもひどい扱いしたわけじゃないのに、どうしてストライキするのよ。

だいたいいきなりプツッってのはないでしょうよ。ちっと画面がみだれるとかさ。

ま、いいわ、ごくろーさん、アンタ引退ね」と、ガツンと一発、角をたたきました。

そしたらですねぇ…写ったんですよ。

もぉ昔の家電じゃないんだから…。接触でしょうねぇ。

でも、これではまたいつ消えるか分かりませんから、

「二代目」さんは、「威嚇」のためにも?、目の前においてあります。

かわいそーに、必死写ってくれてますわ。

ただ、この秋に地デジにしようと思っているので、このままでは不安です。

家族会議ですなぁ…。

変に皺ができたりしますね。

着物を着てお出掛けする時は前もって

衣紋掛けに掛けてチェックをしておかないと

慌てふためきますよね。

家電は静電気が起きるからなのか埃がよく

つきますね。

ガツンと一発で言う事を聞く素直な子で

よかったですね。

うちもストライキ起したら、その手でいきます。

空気を抜いて畳んでいるつもりなんですが、しわがついてしまいます。

祖母が畳んだ着物や、呉服屋さんから帰ってきた着物はいつまでたってもしわひとつないというのに^^;

急かされて出し入れすると、

とんでもなく折れてたりします。

アイロンかけも、神経使いますから、

やりたくありませんしね。

ほんとにたたいて言うこときいてくれたんで、

今回は良かったんですけれど、

先はどうなるものやら。

昔のってたたくと写ったり音が出たりしましたねぇ。

作りがシンプルだったのかなぁなんて

思っています。

私はほとんど紬ばかりなので、

紬はハリがあるし、ラクなんですよ。

たまにやわらかものを出し入れすると、

もつだけでズリッとでてきたりして、

ハッとします。