毎年のことなのですが、今頃になると、七夕関係のアクセスが増えて、

特にやはり「飾り物の作り方」のページに集中します。

わかりやすくは書いているつもりですが、お役に立ててると嬉しいです。

トップ写真は以前の写真の流用でーす。

先にちと脇道にそれるお話しですが…

先日のアクセスは、内容を見たら「ツイッター」からがやたらと多い…。

ツイッター…私、イマイチよくわからくて、ミクシのつぶやきを覗いているだけです。

ツイッター用語というのもあるそうで、いやぁついていけませんわ。

ところがそのツイッターからたくさんお客様が…なんで?と思いましたら、

中で直前に振られた話題が「あっぱっぱ」…

「アッパッパ」は「アップ・ア・パーツ」というレッキとした英語である…

というお話しでした。そのなかで、こちらの記事の紹介があったというわけです。

あぁそれで…書いてますワタシ。こちらがその記事です。

つぶやいている人は数人でも、それを脇から読んでいる人がたくさんいるってことで…

いえ、そんなことはブログでもご同様で当たり前のことなんですが、

やっぱり、自分には遠い世界…と思っていたところからの

こういうアクセスがあるとびっくり嬉しい!ですね。

さて、やっと本題です。アッパッパの方ではなく、もうひとつの「多数」の方、

七夕のお飾りなんですが、検索ワードで多いのが「折り紙の着物」なんです。

ちょっと調べましたら、薬玉とか、船や星などの作り方はけっこうあるのですが、

確かに「着物の折り方」ってのは少ないですね。

折り紙で作る「着物」というのは、カンタンなのとめんどくさいのとあります。

そのめんどくさいし、大きな紙を使うのがこちら。

毎年、京都の漬物屋さんとか和菓子屋さんの包装紙なんてのを取っておいて作るのですが、

今年はないので、和紙をカットして作ります。

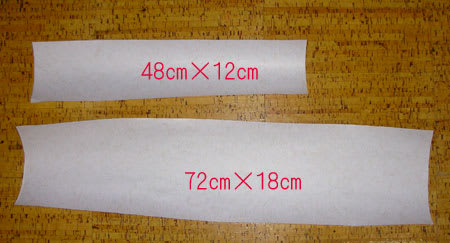

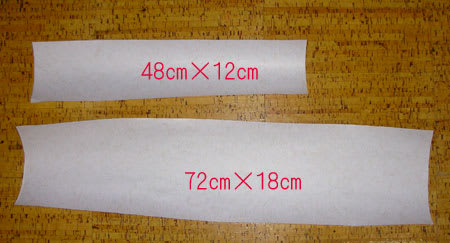

これ、元々の本に載っている用紙のサイズはかなり大きく「72㎝×18㎝」です。

これだとでき上がりは、縦が18㎝くらいになります。

大きな笹に飾るならいいのですが、小ぶりの笹だとちと大きいです。

それで私はいつも3分の2サイズ、つまり「48㎝×12㎝」で作ります。

でき上がりは12㎝くらいになります。

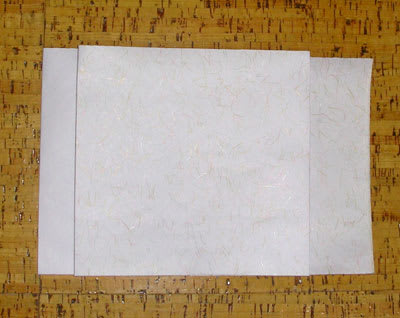

元の紙の大きさを比較してみました。こんな感じです。まるまっちゃってますけど。

今回は、写真を撮りやすいように、大きいサイズで作ります。

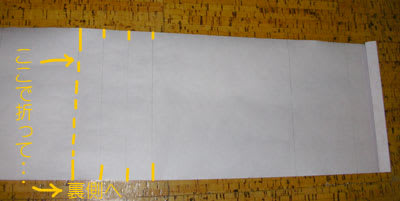

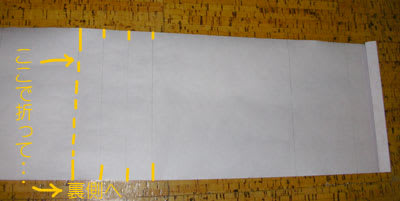

まず、紙を裏返して、印をつけます。線を引いておくと作業がラクです。

裏側ならできあがった後も、表にはでません。

わかりにくいので、下の画像クリックしてください、大きくなります。

押さえにものさしが置いてあってすみません。

まず長いほうの辺を4等分するところに印をつけます(図の中の赤い印)。

72㎝ですと18㎝、48㎝のときは12㎝になりますす。

次に、右の端から4.5㎝とって、更に三等分1.5cmで印をつけます(黄色の印)

(48㎝の場合は、右から3㎝とって1cmで三等分)

その次に紙の中央から左へ9㎝とって、これも三等分3㎝ずつで印。

(48㎝の場合は左へ6㎝とって、三等分2㎝ずつ)

更に右の「縦」部分の真ん中にちょっと薄めに印をつけておきます。

うっかり鉛筆でラインを描いたので、薄くてすみません。

クリックした大きい画像なら、もう少し見えますので。

それとこちらの図は、実用的なほうの「48㎝」で書いちゃってますので。

紙を右側を下にして、縦にします。下から1.5cm(48のときは1cm)ずつの印のところを

3回折ります。

これが衿になります。

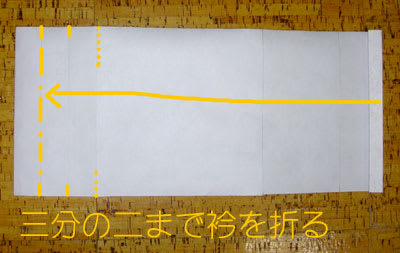

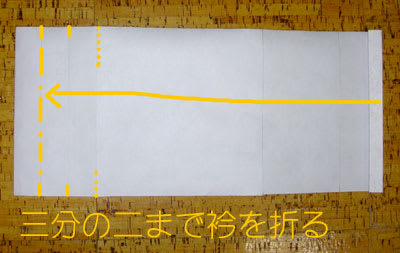

もう一度横にして、左側の「3等分」の一番左の線のところで、

左に伸びている分を裏側に折り返します。

先に作った衿の部分をそのまま左に運んで、今度は三等分の「3分の2」の線まで

重ねます。

こうやって…

こうなります。

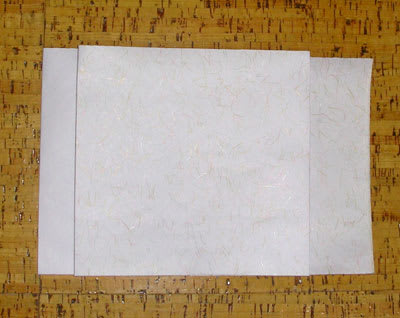

縦の中心から上下5~6㎜のところを直角に折ります。衿らしくなりました。

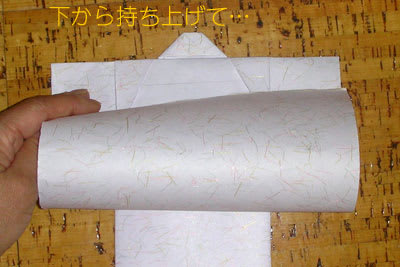

もう一度縦に向きを変えて…下の一枚を残して持ち上げます。

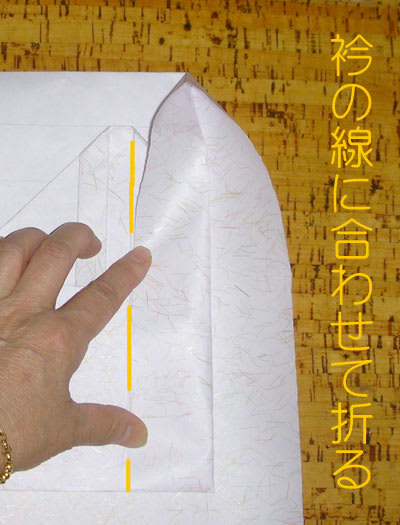

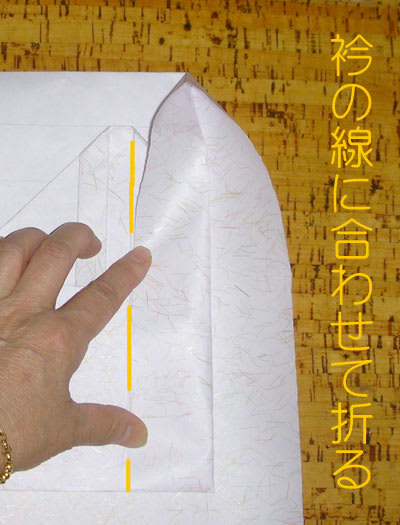

衿部分のラインにあわせてまっすぐに折ります。コレが身頃になります。

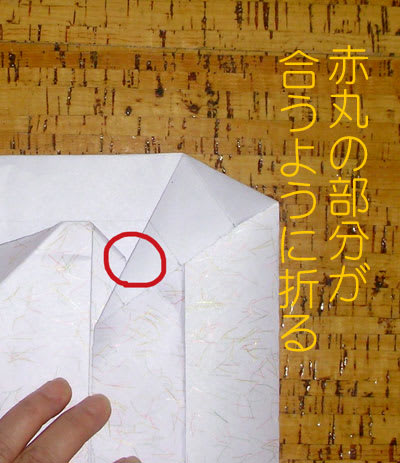

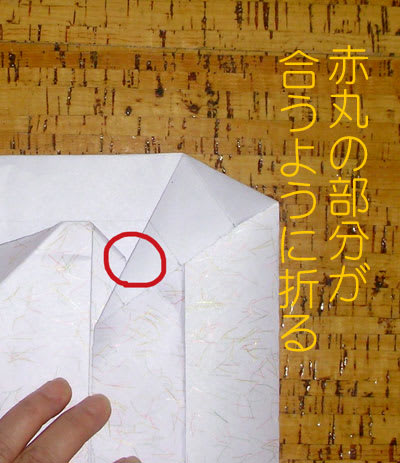

上の部分を三角に広げて折りますが、衿の「きわ」のところにきっちり合うように折ります。

部分拡大です。

左右同じように折ってきちんと押さえます。

衿にそったほうの三角の一辺にハサミを入れます。

同じ三角の底辺部分から直角にハサミを入れて、三角形を切り取ります。

(写真撮りにくかったので、実際にはカットしていなくてすみません)

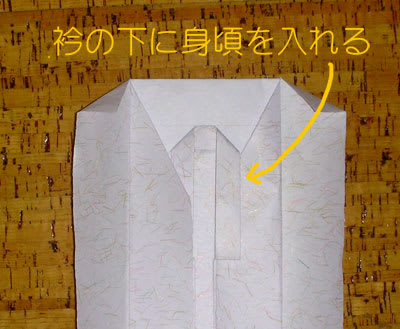

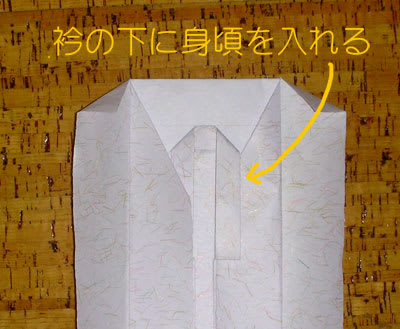

三角を切り取ると、こんな形になりますので、身頃を衿の下に入れます。(左右とも)

肩山のところで上の余分を後ろに折って倒します。

前と後ろはこんな感じ

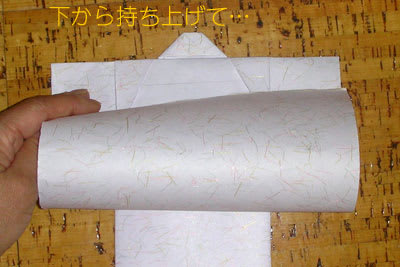

後ろ向きのまま、下から一枚を持ち上げ、袖を作ります。

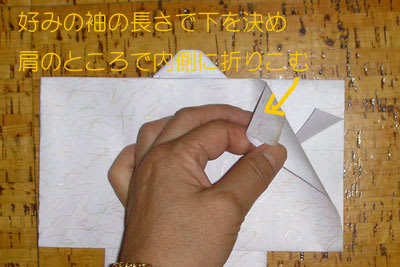

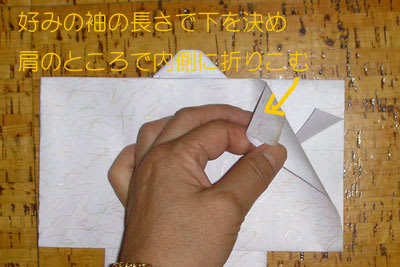

好みの袖丈で折り、上の残りは内側に折りこみます。

袖の丸みになるところの角をちょっと折りこみます。

袖山の後ろ側など、必要なところに糊をつけて貼り合わせます。

これででき上がりですが、男着物にしたいときは、

黄色の部分をカットや折りこみで、袖丈を短くしたり筒袖に仕上げます。

衿部分に糸か紐をつけて完成です。

一応72㎝と48㎝のものを並べてみました。右側に置いてあるのは15㎝の物差しです。

着物というより「半てん」みたいなのですが、一応「着物の作り方」として載っています。

折り紙でササッと折れないので、子供さん向きではありませんが、

お母さんが折ってあげたら、きっと喜ばれると思います。

さて、早く飾らないと、一夜飾りになってしまいます。がんばらんば…。

特にやはり「飾り物の作り方」のページに集中します。

わかりやすくは書いているつもりですが、お役に立ててると嬉しいです。

トップ写真は以前の写真の流用でーす。

先にちと脇道にそれるお話しですが…

先日のアクセスは、内容を見たら「ツイッター」からがやたらと多い…。

ツイッター…私、イマイチよくわからくて、ミクシのつぶやきを覗いているだけです。

ツイッター用語というのもあるそうで、いやぁついていけませんわ。

ところがそのツイッターからたくさんお客様が…なんで?と思いましたら、

中で直前に振られた話題が「あっぱっぱ」…

「アッパッパ」は「アップ・ア・パーツ」というレッキとした英語である…

というお話しでした。そのなかで、こちらの記事の紹介があったというわけです。

あぁそれで…書いてますワタシ。こちらがその記事です。

つぶやいている人は数人でも、それを脇から読んでいる人がたくさんいるってことで…

いえ、そんなことはブログでもご同様で当たり前のことなんですが、

やっぱり、自分には遠い世界…と思っていたところからの

こういうアクセスがあるとびっくり嬉しい!ですね。

さて、やっと本題です。アッパッパの方ではなく、もうひとつの「多数」の方、

七夕のお飾りなんですが、検索ワードで多いのが「折り紙の着物」なんです。

ちょっと調べましたら、薬玉とか、船や星などの作り方はけっこうあるのですが、

確かに「着物の折り方」ってのは少ないですね。

折り紙で作る「着物」というのは、カンタンなのとめんどくさいのとあります。

そのめんどくさいし、大きな紙を使うのがこちら。

毎年、京都の漬物屋さんとか和菓子屋さんの包装紙なんてのを取っておいて作るのですが、

今年はないので、和紙をカットして作ります。

これ、元々の本に載っている用紙のサイズはかなり大きく「72㎝×18㎝」です。

これだとでき上がりは、縦が18㎝くらいになります。

大きな笹に飾るならいいのですが、小ぶりの笹だとちと大きいです。

それで私はいつも3分の2サイズ、つまり「48㎝×12㎝」で作ります。

でき上がりは12㎝くらいになります。

元の紙の大きさを比較してみました。こんな感じです。まるまっちゃってますけど。

今回は、写真を撮りやすいように、大きいサイズで作ります。

まず、紙を裏返して、印をつけます。線を引いておくと作業がラクです。

裏側ならできあがった後も、表にはでません。

わかりにくいので、下の画像クリックしてください、大きくなります。

押さえにものさしが置いてあってすみません。

まず長いほうの辺を4等分するところに印をつけます(図の中の赤い印)。

72㎝ですと18㎝、48㎝のときは12㎝になりますす。

次に、右の端から4.5㎝とって、更に三等分1.5cmで印をつけます(黄色の印)

(48㎝の場合は、右から3㎝とって1cmで三等分)

その次に紙の中央から左へ9㎝とって、これも三等分3㎝ずつで印。

(48㎝の場合は左へ6㎝とって、三等分2㎝ずつ)

更に右の「縦」部分の真ん中にちょっと薄めに印をつけておきます。

うっかり鉛筆でラインを描いたので、薄くてすみません。

クリックした大きい画像なら、もう少し見えますので。

それとこちらの図は、実用的なほうの「48㎝」で書いちゃってますので。

紙を右側を下にして、縦にします。下から1.5cm(48のときは1cm)ずつの印のところを

3回折ります。

これが衿になります。

もう一度横にして、左側の「3等分」の一番左の線のところで、

左に伸びている分を裏側に折り返します。

先に作った衿の部分をそのまま左に運んで、今度は三等分の「3分の2」の線まで

重ねます。

こうやって…

こうなります。

縦の中心から上下5~6㎜のところを直角に折ります。衿らしくなりました。

もう一度縦に向きを変えて…下の一枚を残して持ち上げます。

衿部分のラインにあわせてまっすぐに折ります。コレが身頃になります。

上の部分を三角に広げて折りますが、衿の「きわ」のところにきっちり合うように折ります。

部分拡大です。

左右同じように折ってきちんと押さえます。

衿にそったほうの三角の一辺にハサミを入れます。

同じ三角の底辺部分から直角にハサミを入れて、三角形を切り取ります。

(写真撮りにくかったので、実際にはカットしていなくてすみません)

三角を切り取ると、こんな形になりますので、身頃を衿の下に入れます。(左右とも)

肩山のところで上の余分を後ろに折って倒します。

前と後ろはこんな感じ

後ろ向きのまま、下から一枚を持ち上げ、袖を作ります。

好みの袖丈で折り、上の残りは内側に折りこみます。

袖の丸みになるところの角をちょっと折りこみます。

袖山の後ろ側など、必要なところに糊をつけて貼り合わせます。

これででき上がりですが、男着物にしたいときは、

黄色の部分をカットや折りこみで、袖丈を短くしたり筒袖に仕上げます。

衿部分に糸か紐をつけて完成です。

一応72㎝と48㎝のものを並べてみました。右側に置いてあるのは15㎝の物差しです。

着物というより「半てん」みたいなのですが、一応「着物の作り方」として載っています。

折り紙でササッと折れないので、子供さん向きではありませんが、

お母さんが折ってあげたら、きっと喜ばれると思います。

さて、早く飾らないと、一夜飾りになってしまいます。がんばらんば…。

もう折り紙なんて…と思いつつ、

和紙のかわいいのなんか見るとついほしがる…。

もはや「ビョーキ」です。

またチマチマ作ってます。

だいぶネタ切れ気味ですが。

いろいろ思いついたりして、あとで作り方

わからなくなったりしてます。

私の短冊は、全部物欲だったりして?

折り紙がお好きなだけあって、こんな

可愛い折り紙まで・・私だったら

説明見ただけでムリ!って思って

しまいます。

トップの写真の柄なんて、とっても

可愛いですね。

ねがいごとだらけだと、欲深そうで(笑)

毎年すてきな折り紙細工、ありがとうございます。