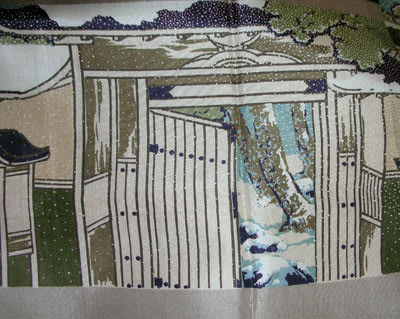

とりあえず写真は、男物襦袢です。

なんとこの真夏に申し訳ありません「雪の柄」…。

これ、最初に説明用部分写真の「雪降る屋敷の門」を見たとき

「吉良の屋敷」と連想したんです。なんか条件反射みたいですわ。

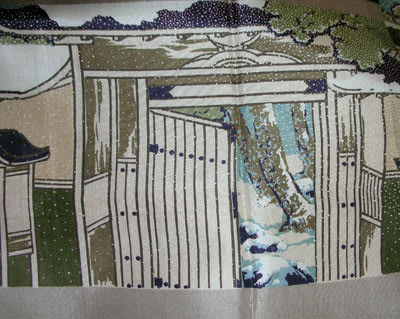

こちらが部分アップです。

段になっているところを見たら「違い鷹の羽紋」、こりゃ浅野家ですな。

「五三の桐紋」は吉良上野介です。吉良家は「丸に二つ引紋」もあるんですが、

はて、どうやって使い分けていたのか…。

この襦袢は、先日の「汽車風景」のじゅばんと比べて、ちょっと上質です。

しゅるしゅるとキモチのいい絹…でも残念ながら、背縫いのあたりでもこんな…。

おまけに…

まぁちっとダメージがあるんですが、羽裏や帯になったらいいですねぇ。

とりあえず、解いてみることにします。

こんな風に、赤穂浪士の姿は一人も描いてなくても、

それとわかるってのも、好きなんです。

私は別にとくに「忠臣蔵」が大好きというわけではないのですが、

着物柄には、この「忠臣蔵」にまつわるものが多いのです。

ちょっと変わってるな、いいなと思うと「忠臣蔵」なわけで…。

私のほかの手持ちでは以前ご紹介した「曾我兄弟」のものもありますが、

そういった物語を切り取ったり、連想させたりという柄は、

今は数少ないような気がします。

こちら小さいですが「曾我兄弟の敵討ちの図」立っているほうが曾我五郎、

左下の着物をかぶっているのは「十郎」ではなく、五郎を捕縛した人です。

このハギレについてのお話はこちらで。

第一、イマドキの若い方は「忠臣蔵」「赤穂浪士」といっても、

詳しいストーリーをご存知の方は少ないんじゃないでしょうか。

「曾我兄弟」なんていってもわからない?

子供の着物には「義経」「金太郎」「桃太郎」ですね。

さて、男物といえば…毎年言われることですが、

若い男性の浴衣の着方…まぁ着方といっても男物はただ袖を通して

前を合わせればそれでいいわけですが、問題は「帯」ですねぇ。

元々体型的に昔と違って腰高足長になってますから、

サイズのあわないものを着ると、なんかひょろひょろして貧弱ですが、

更に加えて帯がちゃんと「位置よく、カタチよく」結べてないと、

「バカボンのおにーちゃん」みたいになってしまう…。

男の着物姿は、シンプルなだけにポイントをきちっと決めないと、

ごまかしがきかないんですよね。

男帯にも「作り帯」がありますが、男帯は紐を固結びするのと同じです。

女帯よりずっとカンタンなんですから、それくらいは覚えてほしいと思います。

また男帯の作り帯にもいろいろあって、全部できてるものを

マジックテープでペタリ、もあれば、あとから「結んだ貝ノ口部分」を

差し込むものもあれば、結んだ部分の輪に胴に回るものを通す…などいろいろです。

でも、どれをとってもなーんか不自然です。

とくにカンタンな挟み込み式のものは、ちょっと小走りしたりすると、

結びがパコパコと浮く…これを呉服屋の男性店員が使っているのを見たときは、

「世も末じゃ~」と、思わずその場に座り込みそうになりました。

例えば着物で応対するお店、和食やさんなどで、女性が二部式の着物を着たり、

作り帯をするのは、それでもいいと思いますが、

呉服屋さんは、ちゃんと着てほしいものですね。

本日のおまけ、息子の学校時代の先生からの「残暑お見舞い」、

金魚のモビールです。風にくるくるするので、ちとピンボケですが、

かわいくて涼しげです。出窓にぶら下げて、この夏楽しませていただきます。

なんとこの真夏に申し訳ありません「雪の柄」…。

これ、最初に説明用部分写真の「雪降る屋敷の門」を見たとき

「吉良の屋敷」と連想したんです。なんか条件反射みたいですわ。

こちらが部分アップです。

段になっているところを見たら「違い鷹の羽紋」、こりゃ浅野家ですな。

「五三の桐紋」は吉良上野介です。吉良家は「丸に二つ引紋」もあるんですが、

はて、どうやって使い分けていたのか…。

この襦袢は、先日の「汽車風景」のじゅばんと比べて、ちょっと上質です。

しゅるしゅるとキモチのいい絹…でも残念ながら、背縫いのあたりでもこんな…。

おまけに…

まぁちっとダメージがあるんですが、羽裏や帯になったらいいですねぇ。

とりあえず、解いてみることにします。

こんな風に、赤穂浪士の姿は一人も描いてなくても、

それとわかるってのも、好きなんです。

私は別にとくに「忠臣蔵」が大好きというわけではないのですが、

着物柄には、この「忠臣蔵」にまつわるものが多いのです。

ちょっと変わってるな、いいなと思うと「忠臣蔵」なわけで…。

私のほかの手持ちでは以前ご紹介した「曾我兄弟」のものもありますが、

そういった物語を切り取ったり、連想させたりという柄は、

今は数少ないような気がします。

こちら小さいですが「曾我兄弟の敵討ちの図」立っているほうが曾我五郎、

左下の着物をかぶっているのは「十郎」ではなく、五郎を捕縛した人です。

このハギレについてのお話はこちらで。

第一、イマドキの若い方は「忠臣蔵」「赤穂浪士」といっても、

詳しいストーリーをご存知の方は少ないんじゃないでしょうか。

「曾我兄弟」なんていってもわからない?

子供の着物には「義経」「金太郎」「桃太郎」ですね。

さて、男物といえば…毎年言われることですが、

若い男性の浴衣の着方…まぁ着方といっても男物はただ袖を通して

前を合わせればそれでいいわけですが、問題は「帯」ですねぇ。

元々体型的に昔と違って腰高足長になってますから、

サイズのあわないものを着ると、なんかひょろひょろして貧弱ですが、

更に加えて帯がちゃんと「位置よく、カタチよく」結べてないと、

「バカボンのおにーちゃん」みたいになってしまう…。

男の着物姿は、シンプルなだけにポイントをきちっと決めないと、

ごまかしがきかないんですよね。

男帯にも「作り帯」がありますが、男帯は紐を固結びするのと同じです。

女帯よりずっとカンタンなんですから、それくらいは覚えてほしいと思います。

また男帯の作り帯にもいろいろあって、全部できてるものを

マジックテープでペタリ、もあれば、あとから「結んだ貝ノ口部分」を

差し込むものもあれば、結んだ部分の輪に胴に回るものを通す…などいろいろです。

でも、どれをとってもなーんか不自然です。

とくにカンタンな挟み込み式のものは、ちょっと小走りしたりすると、

結びがパコパコと浮く…これを呉服屋の男性店員が使っているのを見たときは、

「世も末じゃ~」と、思わずその場に座り込みそうになりました。

例えば着物で応対するお店、和食やさんなどで、女性が二部式の着物を着たり、

作り帯をするのは、それでもいいと思いますが、

呉服屋さんは、ちゃんと着てほしいものですね。

本日のおまけ、息子の学校時代の先生からの「残暑お見舞い」、

金魚のモビールです。風にくるくるするので、ちとピンボケですが、

かわいくて涼しげです。出窓にぶら下げて、この夏楽しませていただきます。

が分かるなんて流石ですね。

おしゃれな残暑お見舞いですね~

ほんと、涼しげでかわいい!

男物の襦袢の柄って意外と好きです。

憧れは男物の長襦袢を自分用に仕立て直すこと。でもまだそんな長襦袢に出会ってないです。

昔の話とかお芝居とか、そういうものって

割と耳にしていたんですけどね。

着物の柄に使われると、クイズみたいで

面白いものです。

金魚さん、くるくる回ってくれてます。

いいもんですね。

担当していただいたのは、もう10年以上前、

それでも忘れずに、楽しいお便りを

くださいます。ご自身は今、持病があって、

治療しつつ、海外旅行も毎年、という

エネルギッシュな方です。

うれしいものですね、こういうのいただくと。

ちょっと昔の男物襦袢は、ほんとに

ステーキな柄がたくさんあります。

ダメージがあるのが難点ですねぇ。

私も手持ちを作り直そうと思って、

そのままになってます。仕立て代が…。