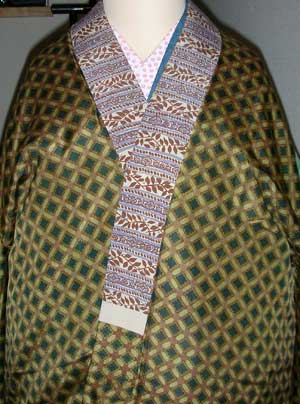

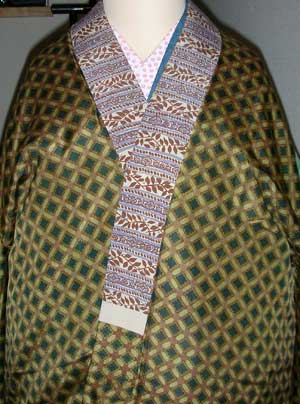

ミゴトなつぎはぎです。

袖の上部分の緑っぽいところと、下の青い部分はお召し、

それ以外はすべてちりめんです。ぜーたくなつぎはぎですねぇ。

こちらが後ろです。また違うもようがあります。

背中は前と同じでちりめん、格子とグリーンはお召しです。

ちりめんは正絹ですが、お召し部分に使われているものは、交織もある感じです。

表もある意味「はで」ですが、裏はさらにアザヤカ…です。

これはごく薄い綿入れで、袖口は小さめでこんもりふき綿を入れてあります。

おそらく真綿二枚くらいかと思うのですが、薄手でもとてもあったかいです。

色の薄いちりめんのところに僅かにしみがありますが、

丸洗いに出して、着ようと思います。いやほんと軽くてあたたか。

つぎはぎは表だけではありません。

ついであるところを黒い線でかいてみました。

こういうものの常ですが、できるだけ左右対称に作ってあります。

衿のすぐ横の部分、一番上の細くて小さい三角形の部分は、

左右ともに、ほかの花柄部分と違う地模様のある綸子です。

昔着物は、こんな工夫はアタリマエのようにしています。

たとえばアメリカンパッチワークも、元をただせば「暮らしの知恵と工夫」。

つまり、アメリカで最初に開拓のために入った人たちは、

決して裕福ではなく、服でも布でも大切にしました。

スレたり汚れたりしたところを切り捨て、きれいな部分をストックしておいて、

夜なべシゴトにそれをつなぎ合わせたわけです。男性もやったそうですよ。

自然の恵みから得たものを大切に、そしてムダにすることのないよう

最後まで使い切る、その精神は日本もアメリカもかわらないわけです。

日本にも「端縫い」というすばらしいパッチワーク技術があります。

ただ日本の「つなぎあわせ」には、一種独特の技と美的感覚があって、

たとえばアメリカン・パッチだと、いろいろな柄の布を小さくピースにして、

色合いを見ながらなら「ログキャビン」とか「ベツレヘムの星」とか

布で柄を作るようにつなげます。つまり小さくしてつなぐ、ですね。

あの細かい図柄はまたすばらしいテクニックとアイデアだと思います。

それは洋服というものが、曲線を持つもので、残り布が必ずしも

四角にはならないですから、それもまたムダにしない工夫だったわけです。

日本の場合はまず四角く残るのでそれをそのままつなぐ、

つまり着物というもの自体が、四角の組み合わせでできているから、

何をどうつないでも、とにかく幅35センチくらいで

12メーターくらいの布になれば、下に着るものや普段着ばかりでなく、

着物そのものもできるのです。そういうつなぎ方をした着物も実際あります。

みごとに袖と胴体が違うとか、右と左が違うとか…

着物が「長方形の集まり」だからできたことで、大きいパーツで替えると

「片身代わり」ができますし、袖だけ違ったりすると、

ちょっと洋服っぽい面白い感じになります。

二枚の着物を足して二で割る仕立て方でも、着物は完成します。

コメントを下さるうまこ様が実践しておられます。

また、細かく細かく継いだもの、美しいもの代表は端縫いでしょう。

以前アップした写真です。

そんなふうに、細かいピースではなく大きいままつなぎ、

しかもものによっては表着としても着られる、

これって独特の美的感覚と手わざだと思います。

時代劇で、ちょいと遊び人っポイおにーさんが、

まるで脈絡ない色柄の、四角い布をはぎ合わせたはんてんをひっかけて、

往来をとんび歩きしている、なんていう場面があります。

そういう時に大事なポイントは「衿」です。

どんなにまぜこぜであろうと、ハデであろうと、

そこに「黒繻子」の衿がついていると、OKなんですね。

とても不思議な「締め」なんですよ。

一番最初のうわっぱりもそうですね。

あれだけいろんな大柄が並んでいても、色の濃い衿(これは濃紺のちりめん)が

首の周りから前をピシリとしめることで、たくさんの色柄が、

一まとめの、一枚の、というくくりで眼に飛び込んでくるわけです。

これで衿もいろんな柄のつぎはぎだと、全体がいかにも残り物の寄せ集め、

という感じになります。またそれはそれで、

ラフな印象のおもしろいものにもなるんですけどね。

こちらはちょっとだけ「つぎはぎ部分のある」もの、更紗の半じゅばんです。

女物ですが、男物の更紗柄のじゅばんの作り変えのようです。

このくらいの大きさの柄だと若い人向きですかね。

こういう大正更紗などはあまり年代を問わない柄ですが…。

これのどこがつぎはぎかと言いますとこちら、

元々半じゅばんにしたくらいですから、生地がたりなかったのでしょうけれど、

惜しいくらいに袖分がちょっとだけなかった…、

それでこういうつぎはぎになったのですが、全体はシュルシュルの平絹なのに、

このエメラルドグリーン(実際はもう少し濃くてドギツイです)の部分だけは

「モスリン」です。おかげでしっかり「虫食い穴もよう」がついています。

袖の部分だけ見ると、なんか色的にもミスマッチ…の気がするのですが、

これはじゅばんですから、実際に着物を着ると、袖の振りはこんな感じに…

ちょっと明るくなってしまいましたが…

アザヤカなところが見えないと感じがかわりますねぇ。

実は襲の着物の効果もこれで、中着の袖の振りと袖口は、

表着と全く同じだったり、色違いの同柄だったり。

ちらりとしか見えないところに気を抜かない技です。

さて、うわっぱりは自分で着るとして(もー着てる…)、

この半じゅばんはどうしようかと思案中です。

うわっぱりより厚めに綿がはいってまして、このまま着れば、

とても暖かいと思うのですが、なんせモスちゃんの部分がねぇ…。

このモス部分だけを取り替えればいいわけなんですが…。

解くかそのままか、販売する前に考えて見ます。

とてもいい更紗柄なので、帯揚などでも使えるなぁとは思っているのですが…。

このところ「はぷにんぐ」続きで、足踏みが続いていますが、

ウチの子たちの先々のことですから、ゆっくり考えますね。

袖の上部分の緑っぽいところと、下の青い部分はお召し、

それ以外はすべてちりめんです。ぜーたくなつぎはぎですねぇ。

こちらが後ろです。また違うもようがあります。

背中は前と同じでちりめん、格子とグリーンはお召しです。

ちりめんは正絹ですが、お召し部分に使われているものは、交織もある感じです。

表もある意味「はで」ですが、裏はさらにアザヤカ…です。

これはごく薄い綿入れで、袖口は小さめでこんもりふき綿を入れてあります。

おそらく真綿二枚くらいかと思うのですが、薄手でもとてもあったかいです。

色の薄いちりめんのところに僅かにしみがありますが、

丸洗いに出して、着ようと思います。いやほんと軽くてあたたか。

つぎはぎは表だけではありません。

ついであるところを黒い線でかいてみました。

こういうものの常ですが、できるだけ左右対称に作ってあります。

衿のすぐ横の部分、一番上の細くて小さい三角形の部分は、

左右ともに、ほかの花柄部分と違う地模様のある綸子です。

昔着物は、こんな工夫はアタリマエのようにしています。

たとえばアメリカンパッチワークも、元をただせば「暮らしの知恵と工夫」。

つまり、アメリカで最初に開拓のために入った人たちは、

決して裕福ではなく、服でも布でも大切にしました。

スレたり汚れたりしたところを切り捨て、きれいな部分をストックしておいて、

夜なべシゴトにそれをつなぎ合わせたわけです。男性もやったそうですよ。

自然の恵みから得たものを大切に、そしてムダにすることのないよう

最後まで使い切る、その精神は日本もアメリカもかわらないわけです。

日本にも「端縫い」というすばらしいパッチワーク技術があります。

ただ日本の「つなぎあわせ」には、一種独特の技と美的感覚があって、

たとえばアメリカン・パッチだと、いろいろな柄の布を小さくピースにして、

色合いを見ながらなら「ログキャビン」とか「ベツレヘムの星」とか

布で柄を作るようにつなげます。つまり小さくしてつなぐ、ですね。

あの細かい図柄はまたすばらしいテクニックとアイデアだと思います。

それは洋服というものが、曲線を持つもので、残り布が必ずしも

四角にはならないですから、それもまたムダにしない工夫だったわけです。

日本の場合はまず四角く残るのでそれをそのままつなぐ、

つまり着物というもの自体が、四角の組み合わせでできているから、

何をどうつないでも、とにかく幅35センチくらいで

12メーターくらいの布になれば、下に着るものや普段着ばかりでなく、

着物そのものもできるのです。そういうつなぎ方をした着物も実際あります。

みごとに袖と胴体が違うとか、右と左が違うとか…

着物が「長方形の集まり」だからできたことで、大きいパーツで替えると

「片身代わり」ができますし、袖だけ違ったりすると、

ちょっと洋服っぽい面白い感じになります。

二枚の着物を足して二で割る仕立て方でも、着物は完成します。

コメントを下さるうまこ様が実践しておられます。

また、細かく細かく継いだもの、美しいもの代表は端縫いでしょう。

以前アップした写真です。

そんなふうに、細かいピースではなく大きいままつなぎ、

しかもものによっては表着としても着られる、

これって独特の美的感覚と手わざだと思います。

時代劇で、ちょいと遊び人っポイおにーさんが、

まるで脈絡ない色柄の、四角い布をはぎ合わせたはんてんをひっかけて、

往来をとんび歩きしている、なんていう場面があります。

そういう時に大事なポイントは「衿」です。

どんなにまぜこぜであろうと、ハデであろうと、

そこに「黒繻子」の衿がついていると、OKなんですね。

とても不思議な「締め」なんですよ。

一番最初のうわっぱりもそうですね。

あれだけいろんな大柄が並んでいても、色の濃い衿(これは濃紺のちりめん)が

首の周りから前をピシリとしめることで、たくさんの色柄が、

一まとめの、一枚の、というくくりで眼に飛び込んでくるわけです。

これで衿もいろんな柄のつぎはぎだと、全体がいかにも残り物の寄せ集め、

という感じになります。またそれはそれで、

ラフな印象のおもしろいものにもなるんですけどね。

こちらはちょっとだけ「つぎはぎ部分のある」もの、更紗の半じゅばんです。

女物ですが、男物の更紗柄のじゅばんの作り変えのようです。

このくらいの大きさの柄だと若い人向きですかね。

こういう大正更紗などはあまり年代を問わない柄ですが…。

これのどこがつぎはぎかと言いますとこちら、

元々半じゅばんにしたくらいですから、生地がたりなかったのでしょうけれど、

惜しいくらいに袖分がちょっとだけなかった…、

それでこういうつぎはぎになったのですが、全体はシュルシュルの平絹なのに、

このエメラルドグリーン(実際はもう少し濃くてドギツイです)の部分だけは

「モスリン」です。おかげでしっかり「虫食い穴もよう」がついています。

袖の部分だけ見ると、なんか色的にもミスマッチ…の気がするのですが、

これはじゅばんですから、実際に着物を着ると、袖の振りはこんな感じに…

ちょっと明るくなってしまいましたが…

アザヤカなところが見えないと感じがかわりますねぇ。

実は襲の着物の効果もこれで、中着の袖の振りと袖口は、

表着と全く同じだったり、色違いの同柄だったり。

ちらりとしか見えないところに気を抜かない技です。

さて、うわっぱりは自分で着るとして(もー着てる…)、

この半じゅばんはどうしようかと思案中です。

うわっぱりより厚めに綿がはいってまして、このまま着れば、

とても暖かいと思うのですが、なんせモスちゃんの部分がねぇ…。

このモス部分だけを取り替えればいいわけなんですが…。

解くかそのままか、販売する前に考えて見ます。

とてもいい更紗柄なので、帯揚などでも使えるなぁとは思っているのですが…。

このところ「はぷにんぐ」続きで、足踏みが続いていますが、

ウチの子たちの先々のことですから、ゆっくり考えますね。

親に持たせてもらった「よそいき着物」がもったいないっ!の勢いで着始めた着物です。まだまだ普段着な感じにはならずにいます。「着物は白襟っ!」な母の子なので^^もちょっと慣れたらこんなの着てみたいです。楽しいですねぇ、着物って。

屋根裏に、古~い箪笥や長持ちがあり・・まだ中を確認できていません・・

少し片付けた時、小さな木綿で接ぎ合せて、幾重にも重なった野良着などが出てきました。正直汚いですが・・・捨てがたく・・・

私なんかも着物や羽織の裁ち切れが

けっこうありますが、はぎ合わす手間を

考えるとなかなかこういう風なのは

できません。あぁ~何かにしてあげなきゃ

いけませんね。

リフオーム、リサイクル、取りたてて騒がなくても、昔からものを生かし切る心は我が国にはあったのですね。

大量生産、大量消費、大量廃棄の風潮に忘れられてきたものを取り戻さなくてはいけません。

私はというと、ウエストが会わなくなったスカートをほどき、端切れをたして半袖の上っ張りを作り,家庭着にしてセーターに重ねて着ています。

そうそう、ベストにしたスカートもあります。

普段着物が一番自由で楽しいですよ。

確かに、はずすとあらら、のルールはありますが、

まずは楽しむこと、です。

着方も色使いも小物も、自分流を探すのが、

着物を切る醍醐味です。

たくさん着てくださいね。

蝸牛さま

汚い…ものでも、売れるんですよ、野良着の木綿は。

私なんぞ、てを青やらほこり色?にしながら、

解いて洗っています。大事にしてくださーい。

古いタンスの探検の際は、おそばにいたいっ!

ゆーたい離脱して…コラコラ。

陽花様

私も実は裁ちのこりが山のようにあります。

つなげて反物にして売りますかね!

「これではんてんを縫うと、左右対称になります」

なんて、いいかもしんない?!

六十路独り言様

着物は究極のリサイクルができるものです。

ほんとに昔の人の知恵には、感心するばかり。

なきゃないなりになんとかする、

それって今の時代にも、大事なことだと思います。

和服も洋服もいいとこ取りで、

いつまでも使いたいですね。

ようこそおいでくださいました。

これの丈の短いもののことを、

「ひっぱり」と言います。

私が嫁入りのころは、その辺の呉服屋さんで

売っていましたし、私は自分で作らされまして

二枚縫って嫁入りに持ってきました。

今は、家で着物を着ることがなくなったので、

オークションでたまに見るくらいです。

こういうものは、今の和裁本には

載っていないのではないでしょうか。

私の持っている本で載っているのは、

戦後すぐの本とか、そんな感じです。

元々たいへんカンタンなものなのです。

こちら「なでしこさん」のところに、

こういうものがあります。

これで作れると思いますが。

http://karakurenai.fc2web.com/ualtupari1.htm

本来は、袖口にゴムは入れませんが、

割烹着のように、ゴムを入れると、

炊事などには便利ですね。

がんばって作ってみてください。

何かわからないことがありましたら、

メニュー左の「おたより」からどうぞ。