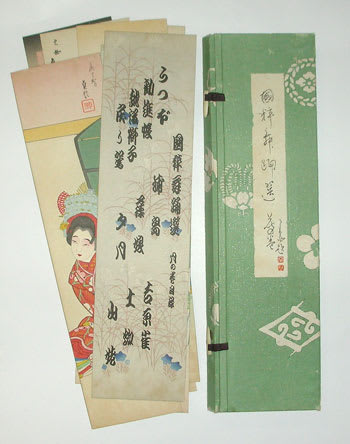

これは「版画」です。

浮世絵も版画もすきなのですけれど、専門的なことはなんも知りません。

とりあえず名前くらいは知っていたのですが、これは「長谷川貞信」。

裏に「三世長谷川貞信」と印刷があります。

貞信は、現在五世、女性(四世のお嬢さん)で、初代の玄孫…のはずです。

元々「貞信」は関西の「絵師」で、芝居絵が中心。

初代は江戸時代ですから、当時の絵師は江戸中心ですけれど、

関西ではなかなかの人気だったようです。

それよりもなによりも、何代もちゃんと名前と技が伝わっているというのが

すごいですよね。ただ、私は初代とか二世、三世の芝居絵しか見てませんで、

今回この色紙のことから「現在の貞信」さんの絵を検索してみました。

なんとなく全体に丸っこい…「現代イラスト」の感覚です。

元々、浮世絵師がイラストレーターというものでもあるわけですけれど、

伝統的な浮世絵を見てみたいものです。

もちろん、実際にはそういうものを描く力と技もお持ちでしょう。

ちなみに今回調べたところ「大阪・藤井寺」の「道明寺天満宮」というところでは、

毎年大きな「絵馬」を飾るのだそうですが、代々の長谷川貞信さんだそうです。

さて、絵師のお話ばかりが先になりましたが、

この色紙は何のためのものなのか、それすらよくわかっておりませんアタシです。

要するに「踊り」のためのブロマイドみたいなもんなのかなーと思っています。

大きさは、一枚がちょうどはがき2枚半くらいで隠れます。

まず「國粋 舞踊選」とありまして、これは「月の巻」、

全部で10枚あるはずなのですが、2枚欠けがあります。

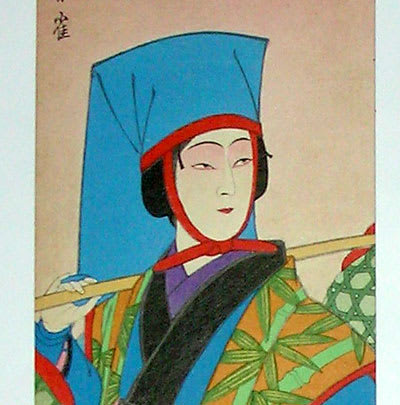

元々、その2枚のことは眼中にありませんで「一目ぼれ」したのはこの二枚、

「左・吉原雀、右・夕月(船頭)」です。

なんというかもぉぉ…いいわぁぁぁ…です。

「吉原雀」は、鳥としては「ヨシキリ」のこと、川原などの葦の中にいて、

甲高い声でよくなくのだそうで、その「やかましい」ところから、

俗語では「吉原のひやかし客やおしゃべりたち」のことをいいます。

舞踊では踊りの題名、でてくるのは「夫婦」で、鳥を売りながら、

吉原のさまざまな様子ややりとりなどを面白く語ったりするもの。

上半身をアップで…

鳥を売るといっても焼き鳥や鶏なべ用ではありませんで、

「放生会」に使うためのもの。

「放生会」というのは、旧暦の8月15日に、「殺生」の戒めとして行われる行事で、

たとえば江戸の町では、この日に町中で雀や鰻などが、生きたまま売られました。

買った人は、これを空に放したり、川に逃がしたりする…。

まぁそれで日頃の殺生の罪をごめんなさいしよっていうわけで…?

お芝居とか踊りというのは、その役の衣装というのが決まっています。

吉原雀の「妻」の方は、浅黄色の着物に袖なし羽織、頭巾はこの後ろに

ながーく下がるのが特徴の四角いもので「投頭巾」といいまして、商売人用。

飴売りなど、町中をものを売りながら歩く人たちのいわばユニフォームですね。

この後ろがもっと短いのは「角頭巾」、老人やお医者などがかぶりました。

ホレ、あの黄門様もお使いです。

肩に乗せているのは「鳥かご」といいますか、竹で編んだ大きな籠で

天秤のように担いでいるわけです。この「籠」の形状は、絵によって違うようです。

ちなみに「夫」の方の絵はありませんが、同じ浅黄の着物を、男は短く、

両脇を帯に挟むような、着物の裾が「ハ」の字になるように着ます。

袖なし羽織や投頭巾は、奥さんとおソロです。

そしてこちらが「夕月」、コレについては私まったくわかりません。

調べましたら、「淀川の船頭」さんなんだそうですが、

なぜか踊るときは「粋でいなせに」踊るのだとか…。

いいんですどう踊っても…あたしゃこの色紙ながめてりゃシアワセ。

あぁホレボレ…船酔いしてもいいから、この船乗りたい…?

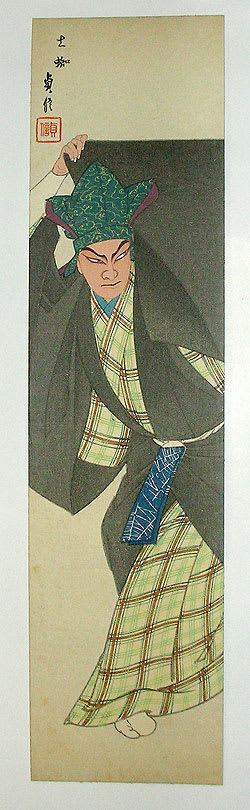

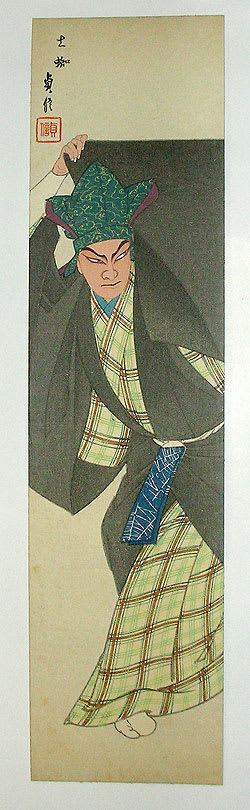

もう一枚、コレも好きです「土蜘」、

これは「源頼光」のところへくる「クモの妖怪」。

頼光といえば「酒呑童子」ですが、土蜘は、この頼光さんが病気で寝ているときに

お坊さんに変身し、見舞いを装ってやってきて…というもの。

最後には正体見破られて、やっつけられちゃうんですが、

その「坊さん」の姿がこの黒い衣。舞台でも見所はこのヨーカイが

クモの糸を投げつけるところです。あれ、いっぺんやってみたい…。

私の好きな「能」のマンガ「花よりも花の如く」でも、この糸の場面があるのですが、

糸を投げつけるのに、ある昔の思い出のある「糸」を使う場面があります。

これは手の中に握って使うようにできているものなのですが、

これをせーだいに使いまくり、舞台上が糸だらけ(実は紙ですが)になり、

舞台から去る演者たちがズルズルと山のような糸だらけのまま下がる…

というストーリーです。

さて、この色紙揃えには、ほかに「うつぼ」「浦島」「藤娘」などがあります。

どれも私の好きな「絵姿」です。

元々、この衣装の美しさに惹かれて手に入れたものですが、

芝居や舞踊の衣装の美しさ、というものにかけては、

日本は世界でも最高レベルだと、私は思っています。

お芝居の筋はわからなくても、衣装みているだけで寿命が延びるぅ。

お正月なので、松の内まで飾って眺めようかと思っている私です。

浮世絵も版画もすきなのですけれど、専門的なことはなんも知りません。

とりあえず名前くらいは知っていたのですが、これは「長谷川貞信」。

裏に「三世長谷川貞信」と印刷があります。

貞信は、現在五世、女性(四世のお嬢さん)で、初代の玄孫…のはずです。

元々「貞信」は関西の「絵師」で、芝居絵が中心。

初代は江戸時代ですから、当時の絵師は江戸中心ですけれど、

関西ではなかなかの人気だったようです。

それよりもなによりも、何代もちゃんと名前と技が伝わっているというのが

すごいですよね。ただ、私は初代とか二世、三世の芝居絵しか見てませんで、

今回この色紙のことから「現在の貞信」さんの絵を検索してみました。

なんとなく全体に丸っこい…「現代イラスト」の感覚です。

元々、浮世絵師がイラストレーターというものでもあるわけですけれど、

伝統的な浮世絵を見てみたいものです。

もちろん、実際にはそういうものを描く力と技もお持ちでしょう。

ちなみに今回調べたところ「大阪・藤井寺」の「道明寺天満宮」というところでは、

毎年大きな「絵馬」を飾るのだそうですが、代々の長谷川貞信さんだそうです。

さて、絵師のお話ばかりが先になりましたが、

この色紙は何のためのものなのか、それすらよくわかっておりませんアタシです。

要するに「踊り」のためのブロマイドみたいなもんなのかなーと思っています。

大きさは、一枚がちょうどはがき2枚半くらいで隠れます。

まず「國粋 舞踊選」とありまして、これは「月の巻」、

全部で10枚あるはずなのですが、2枚欠けがあります。

元々、その2枚のことは眼中にありませんで「一目ぼれ」したのはこの二枚、

「左・吉原雀、右・夕月(船頭)」です。

なんというかもぉぉ…いいわぁぁぁ…です。

「吉原雀」は、鳥としては「ヨシキリ」のこと、川原などの葦の中にいて、

甲高い声でよくなくのだそうで、その「やかましい」ところから、

俗語では「吉原のひやかし客やおしゃべりたち」のことをいいます。

舞踊では踊りの題名、でてくるのは「夫婦」で、鳥を売りながら、

吉原のさまざまな様子ややりとりなどを面白く語ったりするもの。

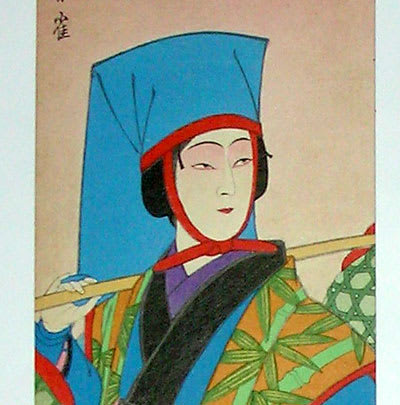

上半身をアップで…

鳥を売るといっても焼き鳥や鶏なべ用ではありませんで、

「放生会」に使うためのもの。

「放生会」というのは、旧暦の8月15日に、「殺生」の戒めとして行われる行事で、

たとえば江戸の町では、この日に町中で雀や鰻などが、生きたまま売られました。

買った人は、これを空に放したり、川に逃がしたりする…。

まぁそれで日頃の殺生の罪をごめんなさいしよっていうわけで…?

お芝居とか踊りというのは、その役の衣装というのが決まっています。

吉原雀の「妻」の方は、浅黄色の着物に袖なし羽織、頭巾はこの後ろに

ながーく下がるのが特徴の四角いもので「投頭巾」といいまして、商売人用。

飴売りなど、町中をものを売りながら歩く人たちのいわばユニフォームですね。

この後ろがもっと短いのは「角頭巾」、老人やお医者などがかぶりました。

ホレ、あの黄門様もお使いです。

肩に乗せているのは「鳥かご」といいますか、竹で編んだ大きな籠で

天秤のように担いでいるわけです。この「籠」の形状は、絵によって違うようです。

ちなみに「夫」の方の絵はありませんが、同じ浅黄の着物を、男は短く、

両脇を帯に挟むような、着物の裾が「ハ」の字になるように着ます。

袖なし羽織や投頭巾は、奥さんとおソロです。

そしてこちらが「夕月」、コレについては私まったくわかりません。

調べましたら、「淀川の船頭」さんなんだそうですが、

なぜか踊るときは「粋でいなせに」踊るのだとか…。

いいんですどう踊っても…あたしゃこの色紙ながめてりゃシアワセ。

あぁホレボレ…船酔いしてもいいから、この船乗りたい…?

もう一枚、コレも好きです「土蜘」、

これは「源頼光」のところへくる「クモの妖怪」。

頼光といえば「酒呑童子」ですが、土蜘は、この頼光さんが病気で寝ているときに

お坊さんに変身し、見舞いを装ってやってきて…というもの。

最後には正体見破られて、やっつけられちゃうんですが、

その「坊さん」の姿がこの黒い衣。舞台でも見所はこのヨーカイが

クモの糸を投げつけるところです。あれ、いっぺんやってみたい…。

私の好きな「能」のマンガ「花よりも花の如く」でも、この糸の場面があるのですが、

糸を投げつけるのに、ある昔の思い出のある「糸」を使う場面があります。

これは手の中に握って使うようにできているものなのですが、

これをせーだいに使いまくり、舞台上が糸だらけ(実は紙ですが)になり、

舞台から去る演者たちがズルズルと山のような糸だらけのまま下がる…

というストーリーです。

さて、この色紙揃えには、ほかに「うつぼ」「浦島」「藤娘」などがあります。

どれも私の好きな「絵姿」です。

元々、この衣装の美しさに惹かれて手に入れたものですが、

芝居や舞踊の衣装の美しさ、というものにかけては、

日本は世界でも最高レベルだと、私は思っています。

お芝居の筋はわからなくても、衣装みているだけで寿命が延びるぅ。

お正月なので、松の内まで飾って眺めようかと思っている私です。

皆さん眼がステキですが、とくに

私、土蜘蛛さんの爪先(足袋の親指)に

目が釘付け!

美しい線です。

ステキなものを見せていただきました。

感謝です。

見とれる蛙です

男前な船頭さんですねぇ、とんぼ様が

ほれぼれするの分かりますわ。

おちょぼ口の女性の顔もいいですね~。

吉原雀は七之助、夕月は染五郎、土蜘蛛は松緑に見えます。

短冊絵ってホント切り取り方が秀逸ですよね。

おっ、やはり細かいところにめをつけられましたね。

私もこのキメのカタチ、足がきれいだなと

思っていました。

何の役にも立たない趣味のものでも、

一時いい世界に連れて行ってくれます。

大事にしたいと思っています。

ほんとにイイオトコでしょう。

浴衣の柄なんかもいいですよね。

イマドキの若い人には、着こなせないなーと

そんなことを思いました。

私もおんなじことを思いました。

そう思ってみると、本人に見えてきますわぁ。

この「短冊の幅」に収める、

しかもあとから切り取るんじゃないんですから

この感覚ってすごいと思います。