房カバーの写真です。

これ、別のものに使うのにも便利なんです。

例えばリボンとか紐をちょっととっておくとか、

私の場合は、外出用にいくつか持っている「めがねループ」を

小さくたたんでこれで止めています。

さて、お正月に着物を着られた方、お手入れの手順は分かっていますよね。

振袖や訪問着はプロにまかせましょーねー。

お手入れ保存といっても今日は「小物」のお話です。

今はどこも暖房が効いてますから、けっこう汗かきますね。

きものやじゅばんはきちんと手入れしても、つい忘れがちなのが小物。

伊達締めとか腰紐なんかも、はずしたときはなんとなく湿っています。

ちゃんと熱と湿気をとってからしまいましょうね。

腰紐は、モスリンならウールですから、洗うならオャレ着用洗剤で、

やさーしく手洗いです。

ところどころに濃い色の模様の入った腰紐(ふわふわの薄い素材のもの)の場合、

あれは、色が落ちやすいものがあります。

体に近いところ、つまりじゅばんの上とかには使わないほうが懸命です。

湿気で色がにじむことがありますから。

なんでもそうですが、汚れは早く落としたほうがいいものです。

タビや肌じゅばんなどもさっさと洗いましょう。

あとは帯揚げ帯締め、帯揚げは湿気をとってからしまうこと、

めったに洗うもではありませんが、普段使いで汚れたものは、

絞り模様のないものは手洗いできる場合もあります。

色落ちの心配はあります。それと縮緬は縮みますからそのあたりを

アタマに入れておいてください。

帯締めは、帯の外側ですから汗の湿気は少ないですが、

かわりに料理のしみだとか、締める動作のための手の汚れがつきます。

何よりも、着物を着るときにはまず「手洗い」してからですが、

それでも外で汚れるのはしかたありません。

白いものや色の薄い帯締めは、扱うときから注意しましょう。

さて、使い終わった帯締めもとりあえずは下げて干しておきましょう。

しまうときは房を揃えて、房カバーを使うのがベストですが、

なければ白い紙、和紙がいいんですが、それを細く切ったものを巻いておきます。

正装用など、高級なものは桐の箱入りがあります。その場合はそのまま箱へ。

そうでないものの収納、皆さんはいろいろ工夫なさっていると思います。

私は、数が少なかった頃は、ひとつひとつ箱を取っておいて、

それに入れていましたが、場所をとられるようになってからは

箱から出して保管、になりました。

専用の薄い引き出しなんてのがあるといいんですがねぇ。

私は数が増えてからは、薄手の四角い缶に並べて入れています。

そのため「缶あさり」していまして、誰かこういう缶があったらくれぇと…。

100均で売っている、組み立て式の「引き出しショーツ収納」、

あの格子になる枠ですね、あれに一本ずつ丸めて入れるという手もあります。

もし、丸めてではなく普通に畳んで収納する場合は、

元の折あと以上によけいなところでおらないこと。

柔らかい帯締めならいいんですけれど、かたいものや刺繍とか細工のあるものは

最終的に前に出る部分のところは状態をよく保ちたいからです。

私は並べて収納するときは、真ん中をやはり紙で巻いていたのですが、

けっこう面倒なんですよね。そしたらこの前とてもいいものを見つけました。

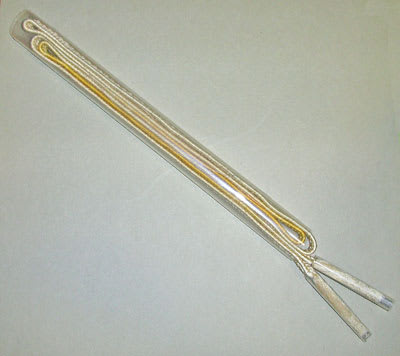

それが写真のものです。房カバーの大判タイプ「帯締めカバー」。

房カバーより少し柔らかめです。

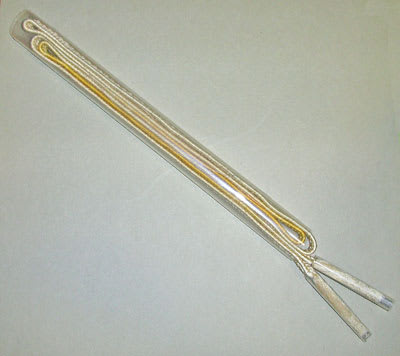

実際に使ってみるとこんな感じです。房カバーもしています。

これで止めておくと色柄もすぐに見えますし、

缶に入れて部屋の中をあちこち歩いても、ぐしゃぐしゃになりません。

これは、たとえば「とせんさん」とか「てらしまさん」で売っています。

もうご存知の方、お使いの方もいらっしゃるかと思いますが、

まだでしたらお店をのぞいてみてください。

さぁ、息子もやっとなんとかなりそうだし、

私のお正月は、来週からなんとかなりそーかなー。

着物着て出かけたいぞぉ~~。

これ、別のものに使うのにも便利なんです。

例えばリボンとか紐をちょっととっておくとか、

私の場合は、外出用にいくつか持っている「めがねループ」を

小さくたたんでこれで止めています。

さて、お正月に着物を着られた方、お手入れの手順は分かっていますよね。

振袖や訪問着はプロにまかせましょーねー。

お手入れ保存といっても今日は「小物」のお話です。

今はどこも暖房が効いてますから、けっこう汗かきますね。

きものやじゅばんはきちんと手入れしても、つい忘れがちなのが小物。

伊達締めとか腰紐なんかも、はずしたときはなんとなく湿っています。

ちゃんと熱と湿気をとってからしまいましょうね。

腰紐は、モスリンならウールですから、洗うならオャレ着用洗剤で、

やさーしく手洗いです。

ところどころに濃い色の模様の入った腰紐(ふわふわの薄い素材のもの)の場合、

あれは、色が落ちやすいものがあります。

体に近いところ、つまりじゅばんの上とかには使わないほうが懸命です。

湿気で色がにじむことがありますから。

なんでもそうですが、汚れは早く落としたほうがいいものです。

タビや肌じゅばんなどもさっさと洗いましょう。

あとは帯揚げ帯締め、帯揚げは湿気をとってからしまうこと、

めったに洗うもではありませんが、普段使いで汚れたものは、

絞り模様のないものは手洗いできる場合もあります。

色落ちの心配はあります。それと縮緬は縮みますからそのあたりを

アタマに入れておいてください。

帯締めは、帯の外側ですから汗の湿気は少ないですが、

かわりに料理のしみだとか、締める動作のための手の汚れがつきます。

何よりも、着物を着るときにはまず「手洗い」してからですが、

それでも外で汚れるのはしかたありません。

白いものや色の薄い帯締めは、扱うときから注意しましょう。

さて、使い終わった帯締めもとりあえずは下げて干しておきましょう。

しまうときは房を揃えて、房カバーを使うのがベストですが、

なければ白い紙、和紙がいいんですが、それを細く切ったものを巻いておきます。

正装用など、高級なものは桐の箱入りがあります。その場合はそのまま箱へ。

そうでないものの収納、皆さんはいろいろ工夫なさっていると思います。

私は、数が少なかった頃は、ひとつひとつ箱を取っておいて、

それに入れていましたが、場所をとられるようになってからは

箱から出して保管、になりました。

専用の薄い引き出しなんてのがあるといいんですがねぇ。

私は数が増えてからは、薄手の四角い缶に並べて入れています。

そのため「缶あさり」していまして、誰かこういう缶があったらくれぇと…。

100均で売っている、組み立て式の「引き出しショーツ収納」、

あの格子になる枠ですね、あれに一本ずつ丸めて入れるという手もあります。

もし、丸めてではなく普通に畳んで収納する場合は、

元の折あと以上によけいなところでおらないこと。

柔らかい帯締めならいいんですけれど、かたいものや刺繍とか細工のあるものは

最終的に前に出る部分のところは状態をよく保ちたいからです。

私は並べて収納するときは、真ん中をやはり紙で巻いていたのですが、

けっこう面倒なんですよね。そしたらこの前とてもいいものを見つけました。

それが写真のものです。房カバーの大判タイプ「帯締めカバー」。

房カバーより少し柔らかめです。

実際に使ってみるとこんな感じです。房カバーもしています。

これで止めておくと色柄もすぐに見えますし、

缶に入れて部屋の中をあちこち歩いても、ぐしゃぐしゃになりません。

これは、たとえば「とせんさん」とか「てらしまさん」で売っています。

もうご存知の方、お使いの方もいらっしゃるかと思いますが、

まだでしたらお店をのぞいてみてください。

さぁ、息子もやっとなんとかなりそうだし、

私のお正月は、来週からなんとかなりそーかなー。

着物着て出かけたいぞぉ~~。

昔言われたことがあり、

それ以来、半分に折っただけの長さで

着物タンスの引き出し一段(着物用の)に

ごそっとまとめて入れてあります。

悠々なので見つけやすくて良いですよ。

入れていますが、探している間に

すぐ混乱してしまいます。

帯締めカバーなんてあるんですね。

これならひっかきまわしても混乱

しなくていいですね。

そんなにたくさんは持っていないので

そっとたたんでしまっています。

2月になると毎年お祓いに出かけるので

その頃には着物が着られるといいなぁ~^^わくわく。

とんぼさんの着物すがた、楽しみにしております。

引き出しをそれ専用に使えればいいのですが、

タンスは娘の頃からの着物で満杯…。

10畳位あって、タンスがいく棹も並んでいて、

反対側には姿見と衣桁があるだけ、

そんなタンス部屋にあこがれます。

そーなったらタンスの中ガラガラだったりして。

陽花様

私も最初は引き出しだったんですが、

アンティークものを安く買ったり、

親だの親戚だのからもらったりで、

入りきらなくなりました。なんせ40年分ですから。

もう締められないというのもあるんですよ。

それに、もらったものって高価だと分かっていても

使うとは限らないんですよねぇ。

今は、お福ちゃんに着せたときなどの仕事用にも

使いますから、それをわけて整理しようと思います。

思ってたらやんなさいよー、ハイ…すみません。

えみこ様

旧正月におまいり、正統派ですねぇ。

私もそれまでには着物を着たいです。

ほかの着物関連ブログの皆様は、

やっぱりご自分の着物姿をだされますでしょ。

私はなんたって「40年前」の写真ですもんねぇ。

今年は一枚でも!の、あくまで「予定」です。

帯揚はタオルをかけるようにそのまま。

帯締めは四つにたたんでハンガーの針金をまたぎ、輪になったところへ反対側を通して、ゆる~く結んだような格好で。

(って、この説明で解りますかしら(^^;)

知り合いの踊りのお師匠さんが、手持ちの膨大な帯締め帯揚をそうやって収納しているのを見てから真似してます。

礼装用などはともかく、普段遣いや街着程度に合わせるものならこれで十分かと。

それもいいアイデアですね。

しょっちゅう着る人、たまの人、

たくさんある人、少ない人、

それぞれの暮らしの状況によって、

いろいろ使い分けるといいですね。

ほんと、みなさんアイデアマン、

あっアイデア・ウーマンですねぇ。