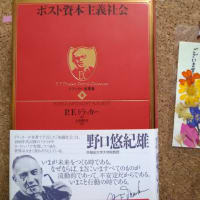

今日は、地球守代表の高田宏臣さん新刊発売記念講演会に参加してきました。

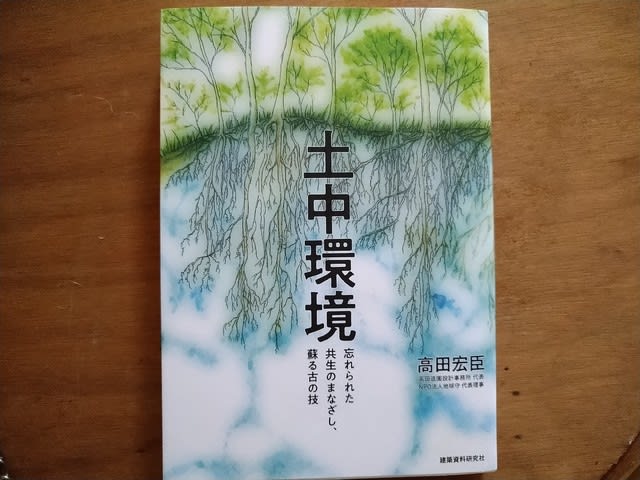

新しいご著書のタイトルは、『土中環境 忘れられた共生のまなざし、甦る古の技』

環境問題が悪化して、毎年のように土砂災害や河川の氾濫などが起きているなか、古から伝わる土との関わり方に照らして環境に働きかけることで、状況を改善していくことができる。

そんなお話でした。

「自然環境」とは、私たちの外側にあるのではなくて、人間や都会などすべてひっくるめたもので、私たちも環境の一部。

だから、環境を傷つけることは、私たち自身を傷つけることになる。

昨今の自然災害の多発は、私たちをふくめた自然環境の悲鳴のように見えます。

明治のころに西洋から科学が輸入されて、そこから現代土木が始まったのですが、それは重機やコンクリートを使って、力技で自然を克服しようとするもの。

それに対して、古から日本に伝わる工法は、日本の環境にとてもよく馴染むもので、人間が手を入れることで周囲の環境も良くなるもの。

そのように調えられた場は、人を含む動物にとっても植物にとっても居心地のよいものになるそうです。

日本人が古くから続けてきた土との関わり方を、いつくもの例を挙げて説明してくださったのですが、その中のひとつ。

高田さんが手がけられた駐車場では、土の中の環境をよくして、そこにいる植物たちが健やかに育っている様子が紹介されていました。

そして、その工法で整えられた駐車場は、「永久に周りを荒らさない」

私はこのフレーズを聞いたときに、不覚にも涙が出そうになりました。

この数年、周囲で空地ができるとすぐにアスファルトが貼られてコインパーキングができます。

そのとき、土の下の環境は冷たく死んでしまう。

そのイメージと重なってしまったのです。

それから、かつては日本中で行われていた「土葬」についてのご説明もありました。

裏山から集落の間のうち、埋めるべき場所を合理的に選んで埋葬されることで、私たちの身体はちゃんと土に還って周りの環境を支えることができる。

死んだ後、自分も有機物として土地を豊かにするお役に立てる。

自分の生命も、大きなサイクルの一部と感じることで、行く末にはしっかりと受け止めてもらえる場があると知ることで、生を安心して過ごしていけそうです。

だけど現代社会では、自由に土に還ることもできない窮屈さ、生物としての心もとなさを感じます。

それは、帰る場所を失った不安のようなものです。

講演会の会場から出ると、ビルからの眺めがまるで別世界のよう。

環境を改善するために、今の自分にできることは何だろうと考えながら帰路につきました。

昔のアルバムをめくってみると、尼崎のこの辺りも、70年代初めころは、まだアスファルトが貼られていない所も多かったようです。

これは、なばなの横の通りです。

この翌年には、舗装工事がされたようです。

この頃はまだ、夏の暑さも今ほど激しくはなかったのです。

安全で健康な大地を保つための知恵が、日本の伝統的な土木工法には込められていたという事。

それをもう一度活かすことで、人を含む自然環境を良くしていけると、周囲の人にも伝えていくこと。

知る人が増えることで、次の新しい選択肢が現れてくるのだと思います。

都市部に住む私たちにとっては、公園や街路樹は、数少ない土と触れられる場所です。

まずはそこに目を向けて、土の中の水や空気の循環を意識してみるのが大切だと思います。

残念ながら、公園の樹木はあまり元気があるように見えません。

サブローの後ろに見えるヒマラヤ杉は、2018年9月の台風21号で根元から倒れましたが、根は驚くほど短かったのです。

土の中で植物はのびのび過ごせてないようです。

今日頂いてきた冊子「地球守の自然読本」②には、街中の樹木を守るための工夫が紹介されています。

樹木が居心地よくしてる場所は、きっと人や動物にとっても過ごしやすい場所に違いないですね。

夕方、友だちが来て、一緒に散歩に出かけました。

この子たちがこれから過ごす世界が、少しでも穏やかで心地良い場となりますように。

*******************************************

奈良県生駒の平群町にメガソーラーの建設計画があって、そのことで8/16(日)に高田さんの講演会が開催されるそうです。

こちらのお話も、お聞きしてみたいです。

これ以上、私たちの生活が地球を痛めることにならないように、力を合わせましょう。