長崎の鬼塚さんにファシリテートして頂いて、尼崎で始まったドラッカー読書会。

記念すべき10回目の今日は、平日朝ということもあり参加人数少なめ。

だけどその分、ゆっくり話せて贅沢な時間となりました。

いつものように、前回から今日までの振り返りと、課題箇所のうち気になった部分の発表です。

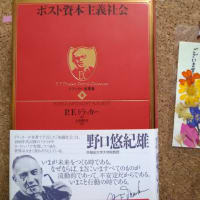

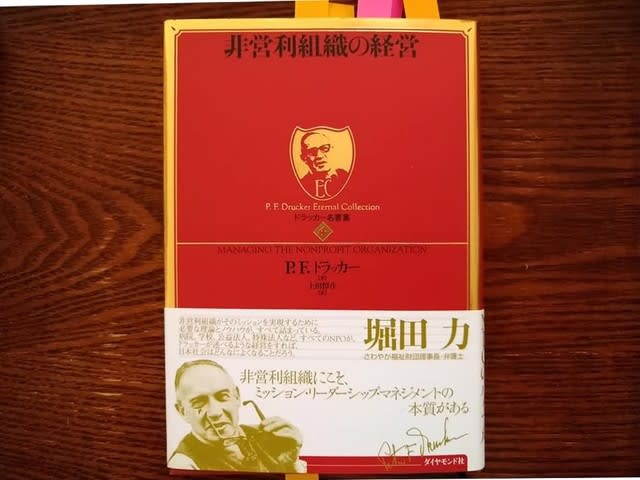

※今回の課題は、「非営利組織の経営」P. 83~115 ドラッカーとコトラー、ドラッカーとハフナーの対話がメインになっている箇所です。

★トップバッターのたかちゃん。

たかちゃんは前回の最後に、非顧客の声を聴くために「広報ではなく広聴すること」を次の目標に上げられていたのです。

その目標を意識して過ごしてみたけど、聴きたい話を聴けるところまで辿りつくのが難しくて、広聴できてるorできてないの実感を掴みにくかったそうです。

会話ってキャッチボールだから、相手の方の話したいことによっても流れが変わっていきますよね。

⇓

鬼ちゃんコメント

『新しくことを始めるときに、新しい価値を投入するときに、最終的には地域住民の自治に繋がるようサポート。

そこにいる主になる人が独り立ちするようサポートするのが、我々のなすべきこと。

具体的には、広聴を仕組みとしてしまう。

仮説を立ててやってみて改善していく。

負荷のかからない簡単なことから始めるのを、年度計画に落とし込むこと』

※鬼ちゃんは企業コンサルティングもされていて、たとえばある企業では最初の1年半は幹部社員6人で読書会をしていたのだけど、現在はその6名が2人一組になって全社員の読書会をファシリテートしていて、鬼ちゃんはそのサポートに回っているそうです。

そうすることで、社員の自立性が引き出されて、会社としての成長に繋がるとのこと。

さて、たかちゃんのラインは、

・p.86⑦「マーケティングで重要なことは、働きかけた相手から反応を得ることです」

・p.92「マーケティングの成果を測る」

相手の反応が分からないと、自分の働きかけが届いてるのかどうかも分からないので、まずここが気になった。

⇓

鬼ちゃんのコメント

『まず、現状を知ることからスタート。

我々の顧客は誰か、からスタートする。

顧客の状態や感情を知ることが大切。

彼らの状態を記録して数値化できる正当なスケールを用意して、1年後にあるべき姿を書き留めておく⇒まさにフィードバック!

彼らの心情を聞き取ったり、アンケート取ったりして、みんなが共有できるしくみが必要。

その情報を、運営側だけでなく本人にフィードバックするのが大切。次に向かう励みにする。

たかちゃんの所に来てる人が何を求めてるのか、探ってみるのも面白い。

心の拠り所だったり、コミュニティだったり。

そこに新たな価値を投入できないか、考えてみる。

来てる人、一人ひとりから聞き取りしたりアンケート取ったりして深堀りしていくと、想像とは違った何かが見えてくる。

顧客の価値を直接聞く。

顧客それぞれの価値がある。

顧客の中にしか答は無い。

顧客は合理的に動く。

顧客でさえ知らないニーズに気付いて、手を打つことがイノベーション=新たな価値を見つけること、に繋がる。

企業の機能は、マーケティングとイノベーション。これをひたすら繰り返していく。この2つの頂点にあるのが企業の目的=顧客を創造すること』

⇓

たかちゃん

『情報を見える化して共有していくことが大切とわかった。

高齢者の体力的なことについて、良くなっていく人は素直な人。落ちて行くのは、頑なで聞いてくれない人と感じてたが、フィードバックの仕方が違っていた。

今までは、その人と他の人を比べていたが、その人自身を基準にすれば良いとわかった』

⇓

鬼ちゃん

『教育分野でも同じ。

「人に勝つのではなく、自分に克て」

高齢者が多いのだったら、体力測定や認知症予防をやってみたら良いのではないか。

イノベーションは掛け合わせ。

今自分の常識には無いものを投入。例:体力測定など

介護教室に来てる2時間以外の日常に、いかに持ち帰って行動変容に繋いでもらうのか。それが大事。

例:ノルディックウォークはポールを貸し出して、日常で使ってもらう』

・p.111「人をトレーニングする」

コンピュータでは代わりにならない、ボランティアの人に実際動いてもらえることが大切。

支えてくれるボランティアを育成する視点が大切。一方通行でないもの。

⇓

『顧客(ボランティアを含む)を育てる視点・行動がないと、非営利組織を継続するのは難しい。

今まではお父さんたちがやってたようなトップダウンの一方通行でもできたが、これからは全員参加。

「社会や組織における位置づけと役割。全ての人には位置づけと役割がある」それがモチベーションに繋がる。

それぞれの位置づけと役割を明確にするのが、マネジメントの仕事。

人と共有できるモノサシを作っていくこと。

新しく入ってきた人にも分かりやすく

顧客を創造する一つとして、継続学習の機会を作る。

たとえば月に一度、全社員読書会を続けること。

月に一度、なんらかの勉強会を続けて行く(←これ、「まあるい食卓」でもやりたい!と閃きました)

読書会のファシリを交代でやるとか、オンラインで集会するとか⇒安否確認にもなる。それだけでも一つの安心。

たかちゃんの強みは、ようちゃんと一緒に学べる事。

オンラインもいいけど、リアルもいいな』

★イベント会場から参加してくれた、やまけんの振り返りは、非営利組織の資金集めについて。

NPOは資金繰りに苦心してる所が多いが、顧客の創造という発想がなかった。

正しいことをしてるのだから、認められるべきという意識があったのかも知れない。

・p.87③「優位性は、自らの強みを伸ばし、それを狙ってるマーケットにぶつけることによって得られます」

優位性とは何か、どこにぶつけるかが大切と感じた。

⇓

鬼ちゃんコメント

『「顧客は誰か」の質問にちゃんと向き合うのがすべてのスタート。それができて初めて、自分の強みをぶつけられる。

なるべく多くのステークホルダーを一緒に巻きこんでいくのが重要。

そうすることで、自分たちの強みや活動も見えてくる。

寄付は税制優遇になると知らせること。

寄付金の領収書を出すようにしてる。

寄付することのメリットを知ってもらう。

また、寄付貰う額が多いと社会的信用にも繋がるので、法人側にとってもメリットがある。

世界一フィーが高いドラッカーは、非営利組織にも同じフィーを求めた。そしてその組織に全額寄付した。

(ドラッカー、かっこいい!オトコマエ!=私の心の声です)』

寄付について、尼崎市では「ふるさと納税」のしくみを使って市内のNPO法人を応援する事業が、市民活動などに関わるNPOを育成する目的で、今年度から始まっているそうです。

これは革新的ですね。知りませんでした。

⇓

CSRは企業の社会的責任(例:イオンの黄色いレシート運動)

お金の持って行く先が問題。

お金があるところに再分配される。

社会福祉法人なんて内部留保もたくさん持ってるから、NPOや一般社団法人に行き渡る方法はないかと思ってる。

★地蔵盆の準備中、ほんの少し参加してくれたゆきちゃん

自分の活動の具体的なヒントを得るのが目的。

・p.114「カイロス」とは?

⇓

チャンスの神(前髪が無い)

偶然というのは無くて、すべて自分にとって意味があること。

・p.115「万が一にも、仕えるべき相手に、自らの考えを押しつけることがあってはならない」

・p.108「非営利組織には善意の人は大勢いるのですが、活動に方向性のないことが問題です」

⇓

非営利の活動は、善意とか世の中の役に立つことに立脚してるので、押し付けになりがち。

最初は顧客のニーズと合ってても、ずれていく可能性がある

顧客を創造するとは、ノンカスタマーをカスタマーにすること。

重要なのは、ノンカスタマー

広聴というのは、ノンカスタマーに聴くこと(→独りよがりになって押しつけがましくなること、私もある気がします。周囲の人、顧客の思いをちゃんと聴けてるか、自信ないな...)

★そして私

「まあるい食卓」をどこまでクローズにするのか、オープンにするのか。

その匙加減で迷ってたのだけど、その思いをそのままブログに表現した。

⇓

『自分がずっと関わるわけにはいかない。真の解決には繋がらない。

手放すこと。

マネジメントの立場としては、いかに手放すかを体系化するのが一つのテーマ。

「顧客を育成する」重要な考え方。』

・p.85「非営利組織の多くはニーズを明確に認識していますが、必ずしも顧客の立場に立っているわけではありません」

・p.87「ポジショニングとは、マーケットに対し自分たちの非営利組織をどう位置づけるかです。どう差別化するかです」

子ども食堂や地域食堂はたくさんありますが、私たちが自負してるのは食の質の高さ。

ただお腹が膨れるだけでなく、和やかな場で平和な食体験をしてほしいのです。

オーガニックは特別なものではなく、あたり前のものにしたい。

⇓

『新しい文化文明をつくる。

食の背景についての情報提供を求めてる人がいる。

食べることは日常的で何気ない行為なので、どうとでもなりやすい。

食べること。

食体験によって顧客を育てる』

私は今まで、食べに来る人は食の背景まで関心持ってる人と持ってない人がいると思って、食のその場で説明することはあまりしませんでした。

でも鬼ちゃんのお話を聞いて、違う伝え方を工夫したくなりました。

・p.103「フォローアップですね。手紙を書きます。イベント的な活動にもお招きします。年次報告書を送ります。いただいた寄付で何を行ったかをお知らせします」

私は、関わってくれてる人たちに、もっと全体のことを知らせて、「一緒に成長していく」気持ちを持ちたいと思います。

たとえば今思うのは、寄付してくれる人やサポートしてくれる人を招いて、子どもを取り巻く食や環境についての勉強会を定期的に開くとか。

今、若い彼らが置かれてる状況を知ることで、たとえば子育て世代に対する見方が思いやりあるものになったり、それが社会の空気に反映されたら素晴らしいと思うのです。

*****************************

最後に今日の振り返りです。

今日は、内容が大充実でした!

★たかちゃん

「今日は内容が盛りだくさん。

皆さん関心持ってる部分が共通してるのが多かった。

今月の自分の行動まとめて来月報告したい」

★やまけん

「身近な活動を続けていくには、戦略的なマーケティングが必要と感じた。

募金も必要で、それに関わることで人材育成にもなるとわかった」

⇓

『寄付が何に繋がってるのか。

世界に影響を及ぼすこと、説明する。

キーワードとしてSDGs(エズ・ディー・ジーズ)も』

★私

「顧客(ボランティア、寄付者、イベント参加者すべて)とのコミュニケーションを大切に、丁寧にしましょうというお話だと感じた」

※10年以上前に読んだ小説の、「誰でも大切にされたら嬉しいし、冷たくされたら悲しい」といったフレーズ(うろ覚え)を思い出しました。

⇓

『初めてドラッカーを読んだ人が、ドラッカーは当たり前のことを書いてると言う。

当たり前だから出来るということではない』

当たり前ゆえに忘れがちなことを、色んな角度から何度も教えてくれる。

ドラッカーはやはり親切なんだ。

今取り組んでる本のテーマは「非営利組織」ですが、非営利に限らず私のような個人商店でも、サークルなどの集まりでも活かせる教えがたくさん詰まってます。

一人だと読み流してしまいそうな所も、読書会という形で他の参加者さんの視点にも触れながら、何倍も深く読み込むことができます。

読書会が開かれて、コロナの時代にもオンラインで続けられていること。

本当に感謝しています。

ファシリテーターの鬼ちゃん、ご参加の皆さん、今月もありがとうございました。

また来月の振り返りの時間を楽しみに、ひと月を過ごそうと思います。

※次の課題箇所は、p.118~159「非営利組織の成果」です。