【マクロビオティックとの出会い】

2002年頃、日本にマクロビオティックのブームが来ました。

当時は東京で一人暮らしをしていたので、なるべく手間をかけずに健康を保ちたいという思いがあって、軽い気持ちで試してみたのがきっかけです。

自宅の近くに専門店があって始めやすかったのも理由の一つですが、当時の認識では、玄米をしっかり食べていればある程度の健康は保てる。費用対効果が高いなあ。といった程度でした。

その後2005年に関西に戻り、それを機に、大阪の正食協会でマクロビオティックを学び師範科卒業、さらに薬膳研究会にも所属し、日本人の体質や季節に合った食事について学び、実践を重ねました。

2006年からは、縁があって保護犬と暮らし始めました。写真に一緒に写っているサブローです。

これを機に、動物愛護やヴィーガニズムについても知ることになりました。

さらに2009年からの1年間、三重の赤目自然農塾にて自然農を学び、同じころに調理師免許を取得。2010年2月に、地元尼崎になばなを開業しました。

【伝統食・ローカル食】

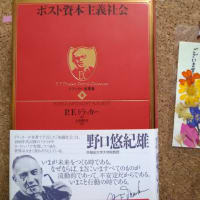

マクロビオティックの創始者桜沢如一先生のお言葉に、「食養で治せない唯一の病気は傲慢病である」というものがあります。

食材や調理法についてのこだわりが度を超すと、視野が狭く、全体を見ることができなくなります。

本当に良い食事とは、自分の食卓だけでなく、そこに至るまでの生産から流通、調理、食べた後までをよく見ることで成り立ちます。全体にとってなるべく無理がなく、循環の一部となることが大切だと思うようになりました。

「全体にとって無理がなく、理にかなっている」とは。

地域の風土に沿って、無理なく生産された食材を使った地域食。そして、その地域での気候に沿った、伝統的な調理法。

これらを、現在の私たちの生活サイズに合わせて取り入れたいと考えています。

【なるべく地元産・なるべく手作り】

その考えから、自分が感覚として把握できる距離感のものを、なるべく使いたいと思うようになりました。具体的には、知ってる生産者さん、直接会いに行ける関係を大切にしたいと考えています。

そして、できるだけ素材の状態で手に入れて、自分の手で加工したいと思っています。

手を使うことで素材への理解も深まりますし、手を通して理解できたことは自分の言葉で次の方にお伝えすることもできます。

私自身が、祖母や母と一緒に手を動かして身につけたこと。そこに、自分で気付いたことが加わって。さらに次の人が、新しい工夫を加えたり。

そんな風にして、情報や知識が知恵として育っていったら素敵だと思います。

このような考えから、なばなではお料理を提供するだけでなく、「なばなランチ会」として、一緒に手を動かしながら食事を調え一緒に頂くという会を開催しています(毎月第4日曜日)。

ここでは、教室や講座のように向かいあう関係ではなく、「同じ方向を向いて一緒に手を動かす」ことを大切に考えています。

同じ考えから、お味噌の仕込みも毎年行っています。

【「みんなで」食べること、循環すること】

2015年からは地元の仲間と一緒に、毎月第3日曜日に、地域食堂「まあるい食卓」の運営を始めました。

一人ではなく「みんなで」食べる、考える、思いを確かめ合う。そして同じ思いの人と繋がっていくことで、大きな視点で見たときに、全体にとっての安心感を作ることができると信じています。

また今年からは竹パウダーコンポストも取り入れ、台所を起点とする小さな循環を広げていきたいと考えています。

これはまだ始まったばかりですが、能勢から尼崎までを流れる猪名川上流の農家さんと提携して、自分たちの醤油仕込みも始めました。

いつからでも、ぜひ、仲間に加わってください。

お待ちしています。