[2025年3月22日 更新]

今回は「音の性質」

「光の性質」と同じく中1で学習する内容。都立入試では何度か出ている。

◆学習指導要領はほぼ変わっていない

2021年度から新指導要領になった。ただし中1で学んだ「音の性質」と「光」の単元についてはほぼ変更がない。変更点がないので10年前の過去問をやっても何ら問題ない。

「音の性質」の新旧学習指導要領の違いは

<旧>

音についての実験を行い,音はものが振動することに よって生じ空気中などを伝わること及び音の高さや大 きさは発音体の振動の仕方に関係することを見いだすこと。

<新>

音についての実験を行い,音はものが振動するこ とによって生じ空気中などを伝わること及び音の 高さや大きさは発音体の振動の仕方に関係するこ とを見いだして理解すること。

変更点は下線部分のみ。

変更点はないと考えてもよいだろう。

◆5~6年に一度

2011~2025年度の過去15年間で「音の性質」が出題されたのは

2021年度 大問1

2016年度 大問2

の2回だけ。

2016年度 大問2

の2回だけ。

その前は2010年度、2008年度、2006年度で出た。

最近はおよそ5年に1ぺん。15年前までは隔年で出ていた。

2年連続で出たことはない。

よって、次の2026年度入試で「音の性質」は出る可能性ありと見ている。

◆音の高さ、大きさを見分ければいい

都立入試にはめったに出ないが、模試には出題される。

覚えるポイントは3つ

・音が高くなる=振動数が増える

・音が大きくなる=振幅が大きくなる

・モノコードの音を高くするためには「弦を細くする」「弦を短くする」「弦を強く張る」

これだけだ。

実際の入試問題を見てみよう。

2021年度の大問1から。

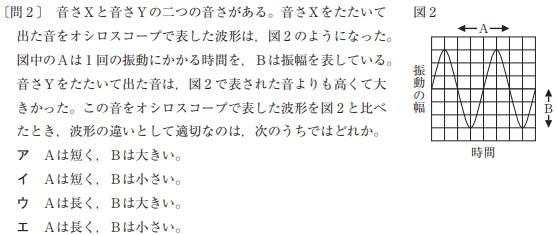

参照:都教育委員会HP

音が「高く」「大きい」なので、

・振動数が増える=Aの幅は短くなる

・振幅が大きくなる=Bは大きくなる

めちゃくちゃ簡単。

この年度の理科の問題で2番目に正答率が高かった(72.8%)

むしろ、こんなに簡単な問題ですら間違えるような奴が結構いることに驚く。

キミたちは大丈夫だろうね。

都立に入る! Twitter (X) そのときに必要な情報をこっそりと。ミンナニナイショダヨ

コメントを投稿するにはgooブログのログインが必要です。